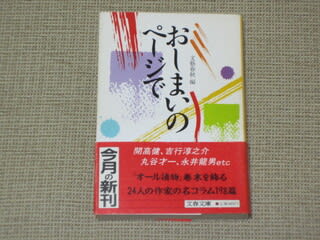

文藝春秋編 1986年 文春文庫版

インターネット上で買いたいものを探していると、よく「あなたへのおすすめ」とか、「この商品を見ている人は他にこれを見ている」とかって広告的に出てくるんだけど、私はたいがい相手にしない。

ところが、あるとき何を探してたんだかわかんないが、本書のタイトル(画像なしテキストだけ)がズラリ並ぶリストのなかにあったときは、反応してしまった。

記憶のどっかにあったのかもしれないが、確認してみると、やっぱ思ったとおりの感じ、多数の作家によるコラム集、なんかおもしろそう、買った。

月刊誌(読んだことないけど)の『オール讀物』の巻末コラムを集めたもの。

単行本は昭和54年に出たらしいんだけど、この文庫は、そのあとのものも収録して、結局連載開始の昭和44年7月号から昭和60年12月号までの全作品198篇、ヘンに編集せず発表順に収録ってのも、なんかいいぢゃない。

執筆者は24人、登場順に並べると、獅子文六、丸谷才一、永井龍男、吉行淳之介、開高健、井伏鱒二、尾崎一雄、山口瞳、安岡章太郎、立原正秋、吉村昭、三浦哲郎、中村光夫、水上勉、井上ひさし、結城昌治、小沼丹、串田孫一、阿川弘之、伊藤桂一、野口冨士男、駒田信二、遠藤周作、井上靖。

知っているひともいるし、まったく読んだことのないひともいるが、どうでもよろし、私のフェイバリット丸谷才一が最初っから最後までいるのが非常によろこばしい。

一篇あたりは、誰かが「二枚半」って書いてたので1000字ってことかと思ったら、もう少しありそうなので、たぶん六百字詰めで1500字なのかもしれないが、いずれにせよ文庫で見開き2ページなのでとても短い。

ところが多士済々がその限られた分量で芸のうまさをみせてくれるので、とてもおもしろい、テーマもひとにより分散するので飽きるところなし。

そんななかでも私はやっぱり丸谷才一のものが好きだけどね。

安岡章太郎の一篇で、かつて自分は名門予備校で採点のカラい作文の授業で好い点をとった、五十点満点で二十点とれたら上出来という厳しさのなか、三十点以上をとって模範答案としてプリントして教室に配られた、って話があるんだけど、あとで知った話として丸谷才一も同じ予備校で同じくらいうまかったという。

四十点をこえると「うま過ぎる」ので模範解答という扱いにはならなくなったそうだが、

>そういえば丸谷がいま書いているコラムなど読むと、起承転結ととのって、たしかに「うま過ぎる」ぐらいウマい。(p.105「作文の功罪」)

などと同業者に評されるんだから、やっぱウマいんである、ウマいんだからしょうがない。

ほかには一読したなかでは、開高健のがいろいろとおもしろかった、多くのひとが日本人作家の随筆らしく自分の家の庭の季節の草木や鳥や虫に気づいたこと系みたいなの書くのに対して、ちょっと異彩放ってる感じがして。

昨今(というのは昭和47年のことだが)の日本酒が甘くてクドくてひどい味だと嘆く文章の結びを、

>どんな本を読んでいるか言ってごらん。そしたらあなたがわかる。これは酒にも通ずることである。大きな声をだして飲んでいますと答えられるサケをつくっていただきたいものである。(p.91「いいサケ、大きな声」)

なんて書いてるのを読むのはたのしい。

ほかにも、

>ヒゲで名声をとどろかせたのは例の結婚詐欺師の“青ヒゲ、ランドリュ”であるが、このダンナはわかっているだけで二八三人の女を殺した。(略)彼が御婦人を夢中にさせた武器の一つは顎ヒゲである。(略)そのヒゲで御婦人にキスしてとろとろにコナしたのだが(略)(p.308「こころの匂い」)

とか、アラスカへ何度もキング・サーモンを釣りに行ったってところから始めて、

>オスはあきらめが早いが、メスは屈服することを知らない。最後の最後の一瞬までたたかいつづけ、抵抗しつづける。

>これに勝つ方法はたった一つである。休ませるな、の一語である。ちょっとでも休ませると体力を回復してふたたび走りはじめる。(略)

>しかし、これは。

>サケ釣りだけの話だろうかネ?……(p.397「母の怒り」)

とか、コラコラとか思いつつ、妙におもしろいんである。

コンテンツとして198篇のタイトルを並べるのは大変なので、以下には丸谷才一の作を書き出す。(完全に私の備忘録用。ほかの本に収録されてて読んだことのあるものもある。)

さよならは日本語

遊べや

十貫坂にて

旅の心得

百科事典からガイドまで

先生の前

平和

野菜サラダの詩

賭け

フェミニズム

挨拶の句

出世魚考

博物誌

神様になる

難問

コツを教はる

逸話考

謎々づくし

小ばなし

学問的な話

紙幣論

イギリスの味

山本夏彦 昭和五十五年 中公文庫版

丸谷才一が「山本夏彦さんが好きである」と書いていたので、そのコラム系のを読んでみたくて、地元の古本屋で先月見つけて買ったもの。

もっとも丸谷才一によれば、

>山本さんの得意の話題は昔はよかつたといふことである。つまり、今は駄目。じつにはつきりしている。こんなふうに言ふとあまり立派に聞こえないかもしれませんが、そんなことはない。下降史観と呼べばたちまちもつともらしくなる。(『夜中の乾杯』p.216)

ということらしいんだけど、そういう先入観もって向かいあっちゃうと、なるほど文句ばっかり言ってるなって気がしてきてしまう。

いまの若者は8月15日が何の日だか知らないとか、アメリカと日本が戦争したことすら知らない、とか憤慨されても、あまり共感するとこもない。

週刊誌とかで毎週1ページくらいそういうコーナーがあったらいいかもしれないが、毒吐いてるものばかり集めて一冊にされると、いいよ、もうわかったよ、って言いたくなる気になってしまう。

単行本は昭和46年刊行で、その前の3年間くらいに「週刊朝日」に連載していたコラムだということだが。

読んでて、そのころといまとでも、日本って変わっちゃいねえんだなあ、ってのが一番に浮かんだ感想だ。

>そしたら世界中のニュースは、茶の間にはんらんする。情報過剰である。情報に圧倒され、支配される。これからは情報を取捨して、選択しなければならぬと、警告するものがある。(p.43「嬉しくない情報化時代」)

とかテレビ報道のこと言ってんだけど、

>ご存じの通り、テレビは広告収入によって経営されている。そして、メーカーは巨大なスポンサーである。(略)

>欠陥車騒動で、テレビが正義になり得たのは、アメリカのおかげである。トヨタ、日産の実名をあげ、アメリカが非難したことからこの騒ぎはおこった。(略)

>新聞にアメリカ側の文句が転載されたから、テレビはその尻馬に乗ったのである。いくらメーカーが怒っても、さきに書いたのは新聞である。文句は新聞に、さらにはアメリカに言ってくれ。(p.86「テレビの正義を笑う」)

と自己保身したうえで騒ぐテレビの姿勢を攻撃したりして。

マスコミだけぢゃなくて、世論ってやつの風潮にも文句いう。

皇室の新しい建物が当時総工費百三十億円かかったって話題について、

>ところが、それを嫉妬して、金をかけすぎたと非難する男女がある。昭和五十年には、わが国民総生産は百三十兆になろうというのに、その宮殿が百三十億とはなさけない。(略)

>およそ凡夫凡婦の想像を絶した大金をかけなければ、モニュマンなんかできはしない。(略)

>私は国民のけちなのにかねがね驚いている。庶民の住宅と、天子の宮殿を一緒くたにして、やきもちを焼く発想にあきれている。(p.47-48「分際を知れ分際を」)

なんて言ってるが、いまでもそういうことはザラにありそうだ。

たとえば政治家では、吉田茂を例にあげて、

>彼ほど在任中悪くいわれた首相はない。(略)

>以下略すが、毎日悪口雑言をあびせられ、それが何年も続いた(略)

>当時、彼を弁護するのは危険だった。袋だたきにされた。それが一変して、歴代総理中の第一人者になった。チャーチルに比肩する宰相、機知と諧謔にみちた座談の名手になった。死んだらマスコミは泣けといって、テレビは泣いている市民をうつした。

>あの泣いた人は、以前罵った人である。全く同一の人物である。(p.133-134「大衆は大衆に絶望する」)

と世間のひとの意見っていいかげんなもんだとグサッと言ってる。

>ひとはそもそも見さげた存在だと、認めた上の発言が大人の発言である。それを認める能力がなく、いつまで自分を正義と潔白のかたまりだと思っていては話がすすまない。

>大衆社会は大衆が主人で、その主人に媚びる社会である。わがままだというと怒るなら、言わない社会である。それは承知だが、ものにはほどということがある。ほどにしてもらいたい。(p.195「まじめ人間に贈る言葉」)

とか、

>彼らはこれを言論の自由の回復だと言っている。してみれば言論の自由とは、大ぜいと同じことを言う自由である。大ぜいが罵るとき、共に罵る自由、罵らないものをうながして罵る自由。うながしてもきかなければ、きかないものを「村八分」にする自由である。(p.209「そもそもあるのか言論の自由」)

とかって、当時はあるはずもないSNSなんかで今みなさん言いたいこと言ってる状況と、変わんないぢゃないかという気がする。

どうでもいいけど、

>そしたら、いつぞや、地下道のエスカレーターで、うしろから追いぬこうとする男に出くわした。

>エスカレーターというものは、乗ったら立っているものだと私は承知している。(略)私は次第におかしくなって、どうぞと譲った。これまた急ぐために急ぐ人である。(p.82-83「何をそんなに急ぐのか」)

ってのを読んだときには、笑ってしまった、1970年ころと2020年ころと日本人はやってることあまり変わっていない。

とにかく、啖呵、毒舌がずらり並んでいて、説教聞いてる気分になってしまうのだが、一読したなかで次の一節は良い調子だと思った。

>きっばり「良心」と言いきるなら男らしいが、皆さん「良心的」とおっしゃる。

>未練である。いさぎよくない。(p.115「良心的という名のうそ」)

コラムのタイトル書き並べると何に怒ってるかわかりやすいかもしれないけど、「毒言独語」61篇、「たった一人のキャンペーン」34篇あって多すぎるのでやめとく。一篇あたりは文庫で3ページほどの短いもの。

米原万里 2003年 文春文庫版

丸谷才一が文庫版解説として書いた「わたしは彼女を狙つてゐた」を別の随筆集で読んで、米原万里さんを読んでみたくなった。

いきなり件の書評集を読むというのもなんだから、なにかエッセイのようなものを先にと思い、時系列がよくわからないから、とりあえず同じ文春文庫で発行がいちばん前みたいなんで本書を選んでみた、先月買った中古の文庫。

タイトルの「&」は「と」と読むんだそうで、「ガセネッタ・ダジャーレ」がダジャレ得意なスペイン語通訳の大御所に与えた芸名、「シモネッタ・ドッジ」が下ネタの傑作を連発するイタリア語通訳の大横綱に献上した屋号なんだという。

著者はロシア語通訳で、通訳業界のおもしろい話を世間にも教えようとエッセイを書いたということらしい。

ちなみにダジャレは訳すのが困難なので天敵のはずなんだけど、通訳者たちはダジャレを好むひとが多いという。

>「国際会議でインド人を黙らせ、日本人に語らせることができたら、議長として大成功」という真理は、インド人のところをそのままロシア人に差し換えても真理だ。(p.63「寡黙と雄弁の狭間で」)

っていうのは、10分の予定でゴルバチョフの演説の同時通訳を引き受けたら、延々3時間20分しゃべられたので困ったっていう話、おもしろい。

通訳業の特徴については、

>自由業のはしくれ。基本的に自分自身の技能だけに頼って生きるしかない一匹狼。(略)わたしの周囲の通訳仲間を見回しても、普通の会社で一カ月以上やっていけるとは到底信じられないタイプばかり。(p.93「理想は透明人間」)

なんて言ってる、私は以前仕事で数人の方とご一緒したことあるが、そうかなあ、よくおぼえていない。

さらには、

>(略)同じ通訳といっても、ロシア語と英語の通訳は同じ職種に属するのだろうか、と思うことがよくある。こちらは旧石器時代後期、あちらはもう二一世紀初頭あたりなのでは。(p.155「田作の歯ぎしり」)(※註:初出は1998年の文章)

と言っている、どういうことかというと、英語は専門用語集が既に用意されてたりするが、ロシア語のものはまずないし、辞書をひいても専門用語の解説なんてないから難儀するんだと。

だから、医学界の通訳の仕事なら医学用語勉強するし、自動車製品の通訳の仕事なら図面みて部品おぼえたりする。

それでいろんな本読んで勉強したりするのがあたりまえになるのか、それを苦とは思わないで、言葉を機械的に訳すだけぢゃなくて内容の根本を伝えることができる自分に誇りもつことになる。

専門用語だけぢゃなくて、言葉全般について、

>辞書の例文というのは、六法全書の判例みたいなものですよね。(略)

>つまり、実際にこういう意味だと、誰も決める権利はないんですね、言葉の意味というのは。こういう使われ方をしているからこういう意味だ、というしかない。(略)

>誰か偉い人がいて、こういう意味だと言っても、そうならないんです。(略)間違った意味でも、みんなが使っていれば、それが通用するようになるんですよね。(p.140「対談・翻訳と通訳と辞書」)

みたいにとらえてるのは卓見だと思う、辞書は編者の考える意味の解説ぢゃなくて、用例をたくさん集めればよいと。

本については、小学生のとき5年間チェコスロバキアで生活し、中学生になって日本に戻ってきて漢字おぼえるの大変という経験をしたが、アルファベットだけの言語より、漢字ある日本語のほうが速く読めることを確信し、

>子供の頃から文字習得に費やした時間とエネルギーが、こんな形で報われているとは。世の中の帳尻って、不思議と合うようになっているんですね。

>いや、これからは収支を黒字に転ずるために、どんどん読まなくては損てことだろう、と意地汚く本を貪る今日この頃である。(p.178「漢字かな混じり文は日本の宝」)

などと書いているものがあり、やっぱ書評も読んでみたくなった。

どうでもいいけど、ロシア文学を例にあげ、醜男でモテなかったトルストイとドストエフスキーは大長編が多いが、美男で女にモテたツルゲーネフとチェーホフは短編・中編が得意だったことから、

>作品の長さと作家のモテ度は反比例する。そういえば、誰かが、

>「作品の長さは、作家が女を口説き落とすまでにかかる時間に比例する」

>とか言っていたような。(p.235「モテる作家は短い!」)

って理論が紹介されてるんだが、それは初めて聞いた。

論文の書き方については、著者が通訳術の師匠とあおぐ徳永晴美氏の言葉が注目させられた。

>そうねえ、池を造るようなものなのよ。池の向こう岸を論文のたどり着く最終結論としてだねえ、池のこちら側から対岸にいたる道筋に沿って池の中に飛び石を置いていく。真っ直ぐで等距離なんてつまらないから、遊びを取り入れることを忘れちゃいけないよ。蛇行させたり行きつ戻りつさせたり、間隔もさまざまにしてね。この飛び石が、いわば他人の論文の引用や、具体例。(略)(p.43「フンドシチラリ」)

というものだが、飛び石の配置だけではなくて、そこをスカートはいてパンツはかずにヒョイヒョイわたってくのが、読者を引っ張るこつなんだという、名言だ、誰もができるものではないだろうけど。

コンテンツは以下のとおり。

ガセネッタ・ダジャーレとシモネッタ・ドッジ

三つのお願い

出会い頭の挨拶にはご用心

シリーズ化という病

偶然か必然か当然か

なぜ、よりによって外出時に

フンドシチラリ

開け、胡麻!

京のぶぶづけとイタリア男

メゾフォルテが一番簡単

覚悟できてますか?

寡黙と雄弁の狭間で

フィクションが許されるのは作家だけか?

性格は関係ない

誤訳と嘘、プロセスは同じ

誤訳のバレ具合

身内ほど厄介なものはない

中庸と中途半端のあいだ

比喩の力

棚から牡丹餅、脛に傷

目くそ鼻くそ

ピアニッシモの威力

理想は透明人間

花と通訳にはお水を!

深謀遠慮か浅知恵か

墓場まで持っていけるかな

女人禁制の領域にも

戦場か喜劇の舞台か

同時通訳の故郷は?

英文学者・柳瀬尚紀さんとの対談 翻訳と通訳と辞書 あるいは言葉に対する愛情について

田作の歯ぎしり

「地理的概念」にご用心

反日感情解消法

届かない言葉

懺悔せずにはいられない

うつつと夢を行き来する旅

漢字かな混じり文は日本の宝

省略癖

単数か複数か、それが問題だ

浮気のすすめ

鎖国癖

一コマ漫画にはかなわない

腰肩行く末

空恐ロシヤ!

全ロシア愛猫家協会

スタニスラフスキー・システムに立脚して演技する猫たち

腐ってもボリショイか

極上の聴衆

命の恩人は寡黙だった

蘆花がトルストイに逢った場所

モテる作家は短い!

劇作家・永井愛さんとの対談 変わる日本語、変わるか日本

禁句なんて怖くないけれど

取り越し苦労

蚤を殺すのに猫まで殺す愚

美しい言葉

自前のフィルム・ライブラリー

ダルタニヤンとミレディーの濡れ場にゾクゾク

芋蔓式読書

絶滅寸前恐竜の心境

ピオニール・キャンプの収穫

懐かしい恩師に褒めてもらったような……

チボー少年と人魚姫

楽天家になろう