数十年ぶりに般若寺に参拝しました。

真言律宗のお寺です。

とても刺激的でしたので少しまとめてみたいと思います。

ホームページです。

WIKIです。

寺伝では舒明天皇元年(629年)、高句麗の僧・慧灌の創建とされ、天平7年(735年)、聖武天皇が伽藍を建立し、十三重石塔を建てて天皇自筆の大般若経を安置したというが、これらを裏付ける史料はない。

現在、私たちが境内で観ることができる歴史的な建造物や仏像は主に鎌倉時代以降です。

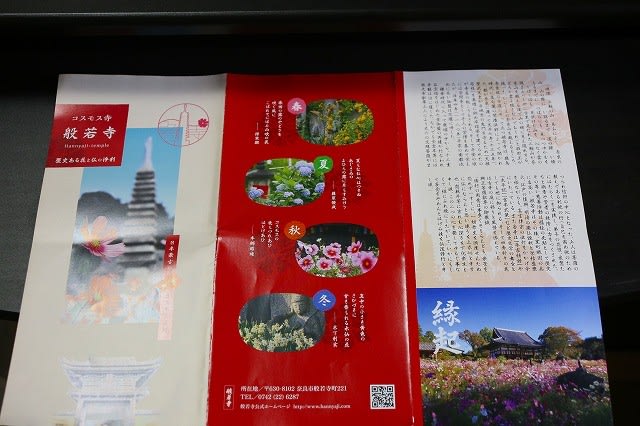

↓ 案内ガイドです。

↓ 国宝・重要文化財を中心に記載されています。

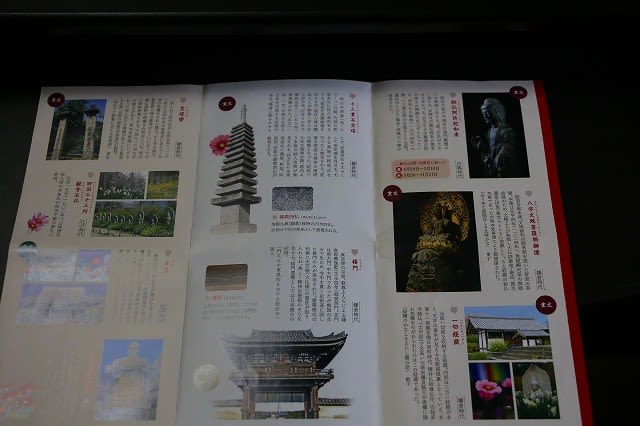

境内ではまず国宝の楼門、重要文化財の十三重石宝塔が目に入ります。

ともに戦国時代の兵火から逃れた建築物です。

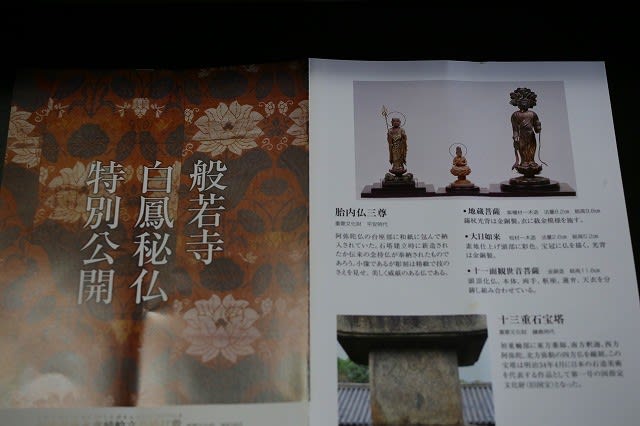

↓ 十三重石宝塔 この中から貴重な納入宝物が発見されました。

↓ 手前の石灯籠は鎌倉時代の般若型石灯籠です。

↓ 楼門です。鎌倉時代のもので、楼門遺構としては日本最古の作例。

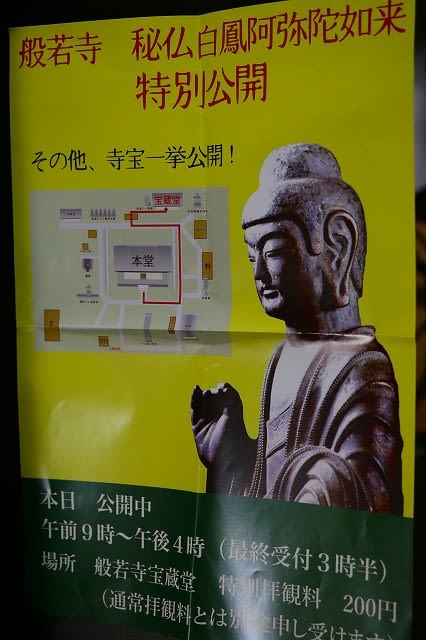

↓ 秘仏白鳳阿弥陀如来像が特別公開されています。~11月11日までです。

宝蔵堂です。

↓ ここが入口です。銅鑼を叩くと開きます。

重要文化財です。

白鳳時代に聖武天皇の鬼門鎮護のために奉納されたと伝えられています。

1964年の大修理の際、石塔の五重目より出現とあります。

蓮台内には大日・観音・地蔵の三尊が発見されたとあります。

同時に展示されていました。とても小さく精緻なものでした。

↓ 本堂とカンマン石です。

本堂には本尊、八字門文殊菩薩騎獅像(鎌倉時代)が開扉されていました。

↑ 白い曼殊沙華です。

↓ 境内に並べられた石仏は江戸時代に病気平癒した方が奉納したとのことです。

平重衡の供養塔もあります。

南都を襲い火を放ち、後に捕らえられこの地で首をさらされたとのことです。

WIKIに重衡の最後について記載があります。転載します。

最期

同年6月9日、焼討を憎む南都衆徒の強い要求によって、重衡は南都へ引き渡されることになり、源頼兼の護送のもとで鎌倉を出立。22日に東大寺の使者に引き渡された。『平家物語』には、一行が輔子が住まう日野の近くを通った時に、重衡が「せめて一目、妻と会いたい」と願って許され、輔子が駆けつけ、涙ながらの別れの対面をし、重衡が形見にと額にかかる髪を噛み切って渡す哀話が残されている。『愚管抄』にも日野で重衡と輔子が再会したという記述がある。

23日、重衡は木津川畔にて斬首され、奈良坂にある般若寺門前で梟首された。享年29。なお、斬首前に法然と面会し、受戒している。

死後

妻の輔子はうち捨てられていた重衡の遺骸を引き取り、南都大衆(だいしゅ)から首も貰い受けて荼毘に付し、日野に墓を建てた。現在、この墓は京都市伏見区の団地の中に残っている。また輔子は高野山にも遺骨を葬らせ、その後、大原に隠棲した建礼門院に仕えた。夫婦の間に子は無かった。

重衡が斬首された木津川畔の京都府木津川市木津宮ノ裏の安福寺には重衡の供養塔がある。また梟首された般若寺にも供養塔がある。能『重衡』では、奈良阪の墓地にある石製の笠塔婆から迷い出た重衡の霊が旅の僧に供養を頼む描写がある。能『重衡』が成立した室町時代、奈良阪には奈良市民の惣墓があり、その一角に存在した笠塔婆は重衡の墓だと信じられていた。この石塔は現在、般若寺に移築されているが、重衡の墓ではないことが分かっている。

転載終わります。

平家の悲話は、語り継がれて日本人のこころの襞になり、

源氏の義経の逃避行と対をなしているように思えます。

この地は福祉の先駆として知られます。

ハンセン病の患者を救済していた北山十八間戸は

地図の下の赤マークです。

左側には旧奈良少年院です。

中央の南北の黄色マーカーは旧京街道です。

↓ 右下が東大寺・奈良公園です。般若寺までは徒歩でも行くことができます。

10月になれば秋桜が咲き乱れると思います。

静かさを求めるのでしたら時期を外すこともよろしいかと思います。

ただ秋季公開は11月11日までです。

お読みいただき有難うございました。