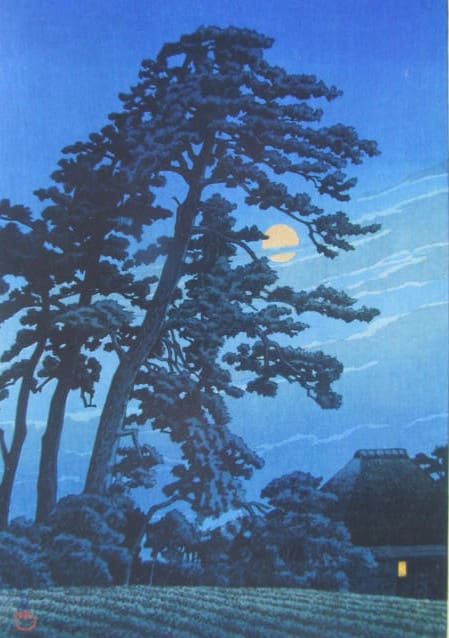

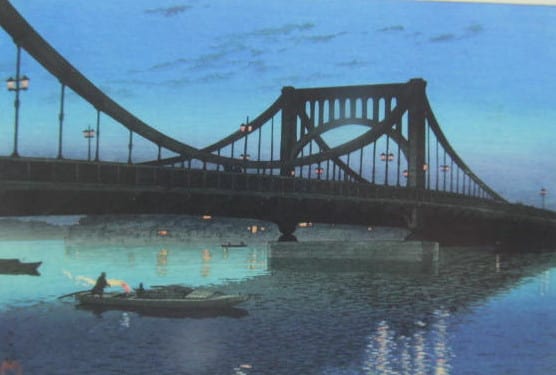

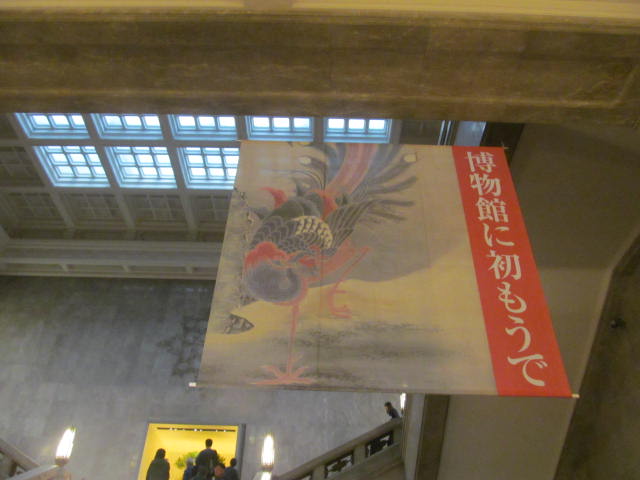

お正月美術館めぐり第一弾は”トーハクに初詣”だった。そして第二弾は”えど博に初詣”(笑)。”尾張徳川家の至宝”展。特別展としては、2013年トップを飾ったことになる。

ぼくは、名古屋の徳川美術館に、去年3月に訪れている。だから、そこの宝物たちには馴染みがある。でも、今回の目玉展示となっている、”源氏物語絵巻”は映像展示だけだったし、”初音の調度”もごく一部の展示だった。それら国宝が両国まではるばるやってきたのだから、松の内に行かねば、と思っていた。

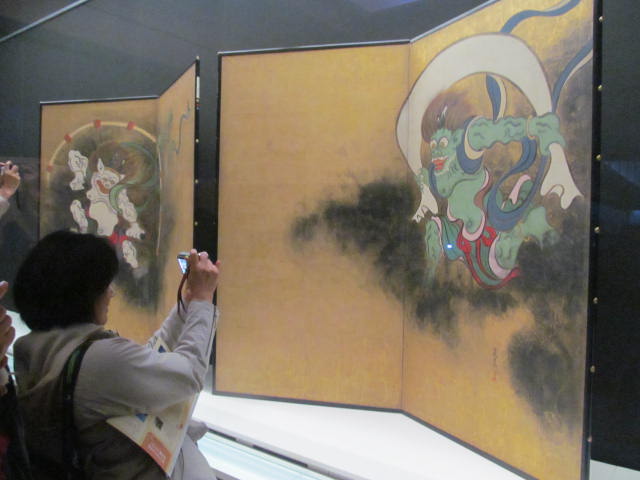

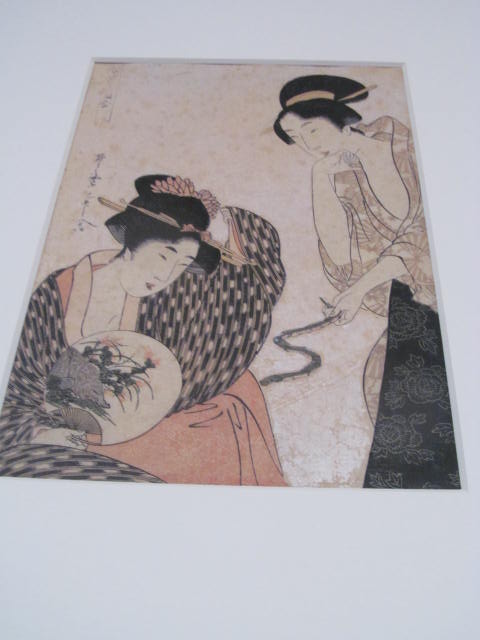

それら至宝は、会場の大分奥まったところに鎮座していた。源氏物語絵巻だからといって、絵巻物が拡げられているというわけではない。保存が目的で昭和7年に十年もかけて、それぞれの場面ごとに額面装に仕立てられた。だから、その場面だけの額が飾られている。尾張徳川家は、15場面(絵15面・詞28面)を所蔵しているが、そのうち2場面(詞4面)がここに来ている。女三宮の生んだ薫を抱く光源氏を描いた、”柏木三”(期間限定展示)と、薫が浮舟の隠家を訪う場面の、”東屋二”(今回は、現状模写のもの、他日、本物を展示)。多少、色は褪せていても、国宝だ。ぼくもそうだけど、皆、穴のあくほど見続けていた。

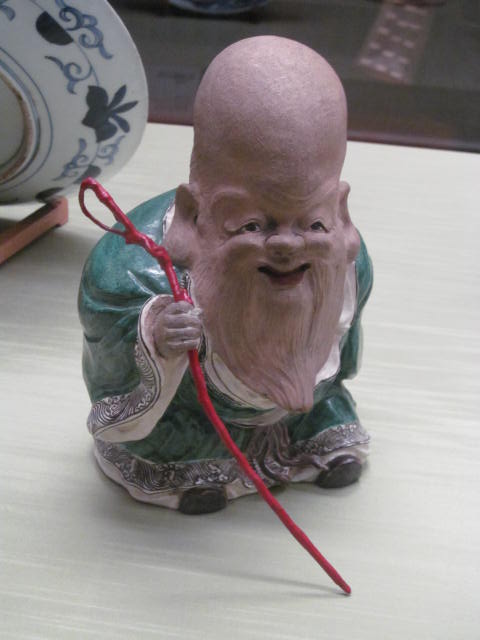

そして、もうひとつの国宝は、家光の長女、千代姫が三歳のとき、尾張徳川家にお嫁入りしたときに持参した婚礼道具、”初音の調度”。”初音”とは、源氏物語の”初音”の帖、”年月を 松にひかれて ふる人に 今日鴬の 初音きかせよ”を全体の意匠とし、その歌の文字を葦手書きに散らしているところに由来する、とのこと。室町時代からの蒔絵師、幸阿弥家十代の長重の作。調度品一揃いまとめて国宝に指定されている。これも、展示替えがあるので、今回は”貝桶”だけで我慢する。素人目にも素晴らしい作品だとわかる。貝桶とは何かと思ったら、貝合わせを入れる桶のことで、江戸時代の嫁入り道具の必需品なのだそうだ。何故、嫁入り道具? 合せ貝には蛤を用いるが、蛤の貝殻というのは、他の貝殻とぴったり組み合うことがない、それで、女性の貞操の象徴とされたとのこと(笑)。後期展示は鏡台、こちらも豪華そう。

さて、今回、ぼくが珍しく、一番、時間をかけてみたのが刀剣。この日が刀剣に目覚めた日になるかもしれない(爆)。銘”村正”。妖刀伝説がある名刀だ。でも、徳川美術館は後世の創作だとして、これを否定している。その刀文がいかにも妖しく乱れている。家康の父、祖父もこの刀で斬られたという。尾張徳川家に家康の形見として伝来した。そして、国宝が2点。一つは、太刀・銘 来孫太郎作で、 家康から尾張初代に渡ったもの。もう一つは、太刀・銘 国宗である。金象嵌・銘 正宗磨上・本阿弥は、伊達正宗、秀忠、家光と伝来したもの。また、”今宵の虎徹は良く切れる”の虎徹作の脇指なども。いずれも刀文が魅力的。ここにあるのは、ごく一部で、徳川美術館には国宝8口、重文19口など計500口もの刀剣を所蔵しているというからすごい。

まだまだ、宝物がいっぱいだが、いくつか挙げておしまいにしよう。正倉院伝来の伽羅(正倉院展で、その原木を拝見したことがある)などの香木がいくつも。また、香木を炊くための道具とか、香木の種類を言い当てる競技の、採点に使用する香札や札筒などの道具一式を納める、”秋の野蒔絵十種香箱”も面白かった。茶の湯の部門では、まるで鉄のような備前水差や、油滴天目(星建盞)、井戸茶碗 銘 磯清水、柿の蔕茶碗、竹の子文志野筒茶碗等いい茶碗がずらりと。そうそう、子供の火事装束や三十六詩仙図額(伝 狩野探幽筆・石川丈山賛)なんかにも立ち止まった。随分、長居してしまった。また、今年中に、名古屋の徳川美術館に行ってみようと思った。

源氏物語絵巻、”柏木三”

初音蒔絵貝桶

銀溜白糸威具足(尾張家初代義直所用)、徳川家康画像(伝 狩野探幽筆)、古備前水差

秋の野蒔絵十種香箱

。。。。。

今日の、逗子・亀ヶ岡八幡宮の亀さん。お正月でうれしそう。逗子図書館で”刀剣のみかた(広井雄一著)”を借りてきた(笑)。

ぼくは、名古屋の徳川美術館に、去年3月に訪れている。だから、そこの宝物たちには馴染みがある。でも、今回の目玉展示となっている、”源氏物語絵巻”は映像展示だけだったし、”初音の調度”もごく一部の展示だった。それら国宝が両国まではるばるやってきたのだから、松の内に行かねば、と思っていた。

それら至宝は、会場の大分奥まったところに鎮座していた。源氏物語絵巻だからといって、絵巻物が拡げられているというわけではない。保存が目的で昭和7年に十年もかけて、それぞれの場面ごとに額面装に仕立てられた。だから、その場面だけの額が飾られている。尾張徳川家は、15場面(絵15面・詞28面)を所蔵しているが、そのうち2場面(詞4面)がここに来ている。女三宮の生んだ薫を抱く光源氏を描いた、”柏木三”(期間限定展示)と、薫が浮舟の隠家を訪う場面の、”東屋二”(今回は、現状模写のもの、他日、本物を展示)。多少、色は褪せていても、国宝だ。ぼくもそうだけど、皆、穴のあくほど見続けていた。

そして、もうひとつの国宝は、家光の長女、千代姫が三歳のとき、尾張徳川家にお嫁入りしたときに持参した婚礼道具、”初音の調度”。”初音”とは、源氏物語の”初音”の帖、”年月を 松にひかれて ふる人に 今日鴬の 初音きかせよ”を全体の意匠とし、その歌の文字を葦手書きに散らしているところに由来する、とのこと。室町時代からの蒔絵師、幸阿弥家十代の長重の作。調度品一揃いまとめて国宝に指定されている。これも、展示替えがあるので、今回は”貝桶”だけで我慢する。素人目にも素晴らしい作品だとわかる。貝桶とは何かと思ったら、貝合わせを入れる桶のことで、江戸時代の嫁入り道具の必需品なのだそうだ。何故、嫁入り道具? 合せ貝には蛤を用いるが、蛤の貝殻というのは、他の貝殻とぴったり組み合うことがない、それで、女性の貞操の象徴とされたとのこと(笑)。後期展示は鏡台、こちらも豪華そう。

さて、今回、ぼくが珍しく、一番、時間をかけてみたのが刀剣。この日が刀剣に目覚めた日になるかもしれない(爆)。銘”村正”。妖刀伝説がある名刀だ。でも、徳川美術館は後世の創作だとして、これを否定している。その刀文がいかにも妖しく乱れている。家康の父、祖父もこの刀で斬られたという。尾張徳川家に家康の形見として伝来した。そして、国宝が2点。一つは、太刀・銘 来孫太郎作で、 家康から尾張初代に渡ったもの。もう一つは、太刀・銘 国宗である。金象嵌・銘 正宗磨上・本阿弥は、伊達正宗、秀忠、家光と伝来したもの。また、”今宵の虎徹は良く切れる”の虎徹作の脇指なども。いずれも刀文が魅力的。ここにあるのは、ごく一部で、徳川美術館には国宝8口、重文19口など計500口もの刀剣を所蔵しているというからすごい。

まだまだ、宝物がいっぱいだが、いくつか挙げておしまいにしよう。正倉院伝来の伽羅(正倉院展で、その原木を拝見したことがある)などの香木がいくつも。また、香木を炊くための道具とか、香木の種類を言い当てる競技の、採点に使用する香札や札筒などの道具一式を納める、”秋の野蒔絵十種香箱”も面白かった。茶の湯の部門では、まるで鉄のような備前水差や、油滴天目(星建盞)、井戸茶碗 銘 磯清水、柿の蔕茶碗、竹の子文志野筒茶碗等いい茶碗がずらりと。そうそう、子供の火事装束や三十六詩仙図額(伝 狩野探幽筆・石川丈山賛)なんかにも立ち止まった。随分、長居してしまった。また、今年中に、名古屋の徳川美術館に行ってみようと思った。

源氏物語絵巻、”柏木三”

初音蒔絵貝桶

銀溜白糸威具足(尾張家初代義直所用)、徳川家康画像(伝 狩野探幽筆)、古備前水差

秋の野蒔絵十種香箱

。。。。。

今日の、逗子・亀ヶ岡八幡宮の亀さん。お正月でうれしそう。逗子図書館で”刀剣のみかた(広井雄一著)”を借りてきた(笑)。