光明寺のお十夜が昨日から(10月12日)始まったというので、出掛けてきた。光明寺へは蓮見に何度も訪ねているが、お十夜はまだ二度ほど、2014年以来、コロナ休止をはさんで9年振りとなる。ほんとは灯りのともる夕方のお参りが賑やかでいいのだが、今年もお昼に行って、練り行列を見学し、めったに開かない山門楼上に昇り、釈迦如来像や十六羅漢さまにお参りしてきた。目の前が材木座海岸で、行列の時間待ちのときはここですごした。

ではお十夜の風景をどうぞ。

鎌倉駅から逗子駅行きのバスに乗り、光明寺で下車。すぐそこが光明寺入り口の惣門。そこから露店が山門前までずらりと3列に並ぶ。

惣門から山門までの露店の列。

山門前の様子。山門は鎌倉最大級の規模を誇り、浄土宗大本山に相応しい荘厳な造りである。

山門くぐって大殿(本堂)前までも出店がつづくが、立派な本堂が改修中で覆われていて絵にならないので撮らなかった。大殿の代わりには隣りの開山堂がその役割を担っている。本堂の阿弥陀如来さまの御手とつながっている白布の網、”善の綱”もある。

ゴーンと鐘の音。この鐘は、円覚寺、建長寺の鐘に次ぐ大きさという。

鐘がゴーンと鳴ったら、お腹がグーと鳴ったので、本殿前の露店でたこ焼きと缶ビールを頂く。そのあと、山門楼閣の見学へ。

急階段に気を引き締める(笑)。歳を取ったら、転ばない、風邪ひかない、をモットーに。

山門楼閣からの風景。惣門前まで並ぶ露店。三列。

今日はおぼろだが、富士山もみえる。分かりにくいので、境界に印を入れている(笑)。

扁額 天照山

釈迦如来さんを中心に両脇に普賢菩薩と文殊菩薩。そして、10年前に旧作と入れ替わった新作の十六羅漢さま。

山門下には双盤念仏のチーム。

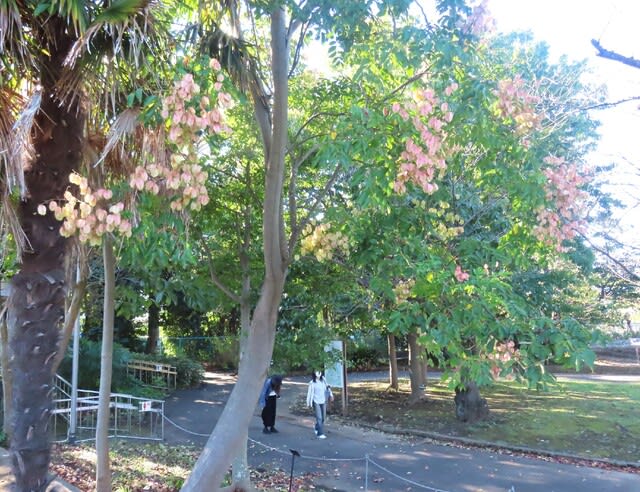

練行列まで時間があるので、向かいの材木座海岸へ。短いトンネルをくぐるとそこは海岸だった。

サーファーたちが楽しんでいた。海風が涼しい。芥川龍之介も新婚時代、材木座に住んだ。ここで遊んだことだろう。

暫くすると、光明寺側から練行列らしき雰囲気が伝わってくる。バス通りに出ると、行列の先頭が。

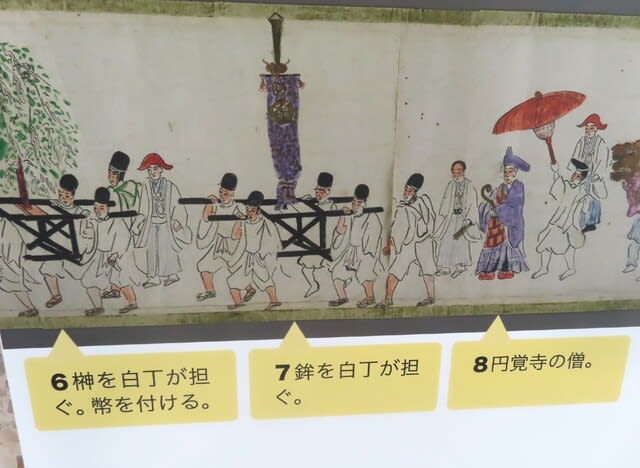

関東一円から集まったお坊さんの行進。

女性陣も。

以前は稚児行列もあったが、今回はなかった。赤い傘の方がこの法要の導師さまのようだ。

参道に入る。

導師が山門をくぐると、山門楼閣から散華が撒かれた。縁起物らしく、皆、拾っていた。

そして、練行列は開山堂前に集合。導師さまの念仏がはじまる。南無阿弥陀仏。

念仏に合わせて、女性陣の清らかな歌声。御詠歌か?

導師さまの華やかな袈裟。お堂の中でさらに法要がすすむ。

ここで、帰路へ。鎌倉の秋の風物詩、光明寺のお十夜を約10年振りに楽しんできた。来年はぜひ夕方に。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

夜明け前の月(左)と金星(右)。月は細くなり、むしろ金星の方が明るくみえる。

明後日が新月。

。。。。。

突然、ソソラソラソラ兎のダンスを歌い出す月。

それに合わせてソソラソラソラ、ブルーハワイを歌い出す金星。