この日に行われる年中行事は多数ある。

さすがの文化の日、と思いきや村々で行われている行事に関連性はまったくない。

文化の日は昭和23年に公布・施行された国民の祝日の一つ。

それまでの昭和22年までは明治節として明治天皇の生誕日を祝う日であった11月3日。

生誕とはなんら関係のない文化の日になった。

特異日の日ともいわれている祝日文化の日は晴れの日が多い。

統計によれば翌日の11月4日とか5日のほうが多いようだが・・・。

いずれであっても晴れの日は「ハレ」の日。

気分も抑揚するが、心の中は消沈気味で出かける気は消えた。

カメラレンズの故障もあって撮る気が起こらない。

そこへもって念願日だった村の行事は宮司とトヤの都合で日延べした。

そんなこともあって朝からのんびりしようと思っていたら思いがけないプレゼントがあった。

ご近所の方がもってきてくれた「第68回正倉院展」の招待券。

なければ一般の特別観覧料金がいる。

税込みの1100円である。

待ち行列が少なくなる時間帯を選んで出かけた。

休日、祝日の日の奈良市内、特に奈良公園辺りを通過する車路は混み合って渋滞に巻き込まれると聞いたことがある。

たぶんにそうなるであろうと覚悟を決めてかーさんとともに出かけた。

混みだしたのは県庁前の道路。

真ん中のラインは特に混んでいた。

左右のレーンは僅かながらも動いているが、センターラインはとにかくひどい。

ほとんど動きもしない。

このセンタータインは展示する奈良国立博物館の真ん前を通る。

向かい側は氷室神社。

東に行けば四つ辻。

北に東大寺南大門。

東の奥は春日大社の駐車場。

大型の団体バスが何台も並んで止まっているように見える。

この辺りから盛大に流れる音楽が聞こえてきた。

なんでも県庁前で披露されている音楽祭のようだ。

息子に電話したかーさん。

その音楽祭に学生時代の友人がバンド出演しているので聞きに行ったのである。

奈良第芸術祭の関連イベントのようだ。

そのことがあって昨夜、というか深夜に帰ってきた。

急遽のことである。

車はなんとか停められたようだが、こちらは苦戦する。

方向、進路を急展開し県営の高畑駐車場を目指す。

ここが満車であったら・・・の心配をヨソになんとか数台を受け入れてくれた。

駐車料金は前払いの丸一日の千円、営業時間は朝の8時半から午後の5時までだが、出庫は24時間営業。

奈良公園に近い駐車場は気兼ねなく利用できるので長時間滞在の観光客にとってはありがたい存在のように思える。

ここより歩いて10分にある奈良国立博物館。

すでに長蛇の列が待ち受けていた。

そこへ並ぼうとしたが、どうやら違う。

団体観覧券・奈良博パスポートなどの団体入場エリアだった。

そこからぐるっと裏側に廻ればテントを張った場がある。

入場列の最後尾を示す札を持つ職員が立つ。

たしかこの辺りだったと思う。

正倉院展を拝見するのは今回で2回目。

前回は平成18年11月2日だった。

このときももらった招待券で拝見した。

たしか新聞販売所の人からもらったものだと思う。

このときは一人で観覧した。

並んだ場所はほとんど同じだったことを覚えている。

この日のアナウンスは30分から40分待ち。

前回は1時間の待ち行列だったように記憶する。

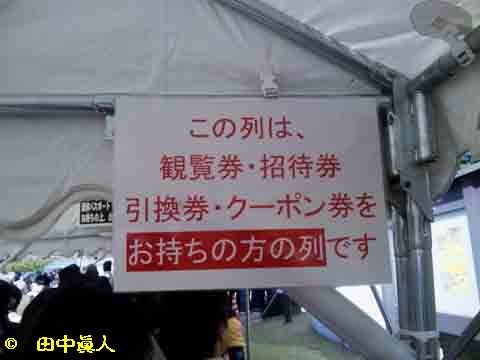

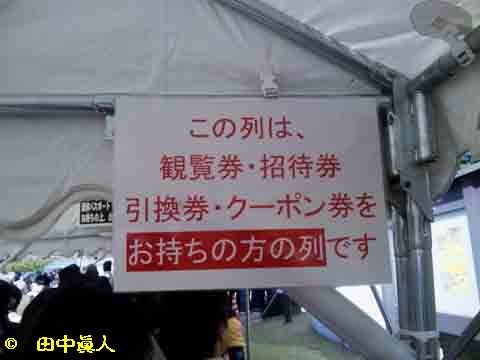

それにしても前回はこのような案内があったのだろうか。

「この列は、観覧券・招待券・引換券・クーポン券をお持ちの方の列です」とある。

待ち行列の列は正しいが、それ以外の人って並んでいるのだろうか。

徐々に少しずつの速度で行列は進んでいく。

館に近づいてもまだまだの長蛇。

ここで入場できるのか・・ではない。

さらに三つ折れの行列がある。

やっと館に近づいたという感触にガラス窓を見れば音声ガイドの案内立て看板。

貸出料金は税込の540円。

解説があれば理解しやすいと思うが、見るのも精一杯の観覧にゆっくりする余裕はないがこの辺りから行列の足が止まった。

それから何分経過したのか判らないがぞろぞろと動き出す。

考えてみれば団体さんの入館である。

三つ折れの最終レーンに目についたミュージアムショップの営業時間。

朝の9時はわかるが、夜の8時まである。

へぇ、である。

奈良国立博物館の開館時間は午後の5時までだが、ミュージアムショップは午後8時まで。

これは正倉院展会期中のさらなる特別対応に開館時間の延長があるようだ。

奈良国立博物館のHPを探してみたが「延長」日はいつなのか判らない。

探して、探してあった延長日は「展覧会カレンダー」にあった。

黄色やオレンジ色のマークはほぼ毎週の金曜日、土曜日だった。

午後2時20分から30分後の午後2時50分。

長い行列を経てようやく入館する。

館内は大勢の人たちで展示物に群がっていた。

展示物を見るには近寄らなければ見られない。

ふっと隙間が空く。

そこへそっと移動する。

ルーペというか目が老眼なものだから大きな文字は読めても小さな展示物はまったく見えない。

飾りがどんなんになっているかまったく実物が見えない。

それを拡大した写真で見るしかない。

観覧者の一部では遠眼鏡で見ている人がおられた。

これは良いだろな。

今回の展示でイチバンの印象に残ったのは大きな幡の残欠である。

他に銀平脱龍船墨斗、唐草文鈴、牙櫛、撥鏤飛鳥形などだ。

前回に観覧したものは特別な意味があった。

展示物の唯一の印象は私の名前(眞人)が古文書にあったことだ。

その文字を見つけたときは感動したものだ。

以前に勤めていた情報処理会社。

若い時、まだ二十歳代だったころに人生の先輩でもある嘱託員のSさんが云った言葉は今でも思い出す。

「田中くんの名前は日本書紀にも載っているぐらいの由緒ある名前だよ」と云われていた。

まさに、その通りに見つかったが、古文書がなんだったかメモってもいなかった。

今回もメモっていないから記憶から消えていくだろう、と思った。

館内滞在時間はトイレ利用もいれておよそ50分。

それにしても外国の人の姿はまったく見なかったように思える。

(H28.11. 3 SB932SH撮影)

さすがの文化の日、と思いきや村々で行われている行事に関連性はまったくない。

文化の日は昭和23年に公布・施行された国民の祝日の一つ。

それまでの昭和22年までは明治節として明治天皇の生誕日を祝う日であった11月3日。

生誕とはなんら関係のない文化の日になった。

特異日の日ともいわれている祝日文化の日は晴れの日が多い。

統計によれば翌日の11月4日とか5日のほうが多いようだが・・・。

いずれであっても晴れの日は「ハレ」の日。

気分も抑揚するが、心の中は消沈気味で出かける気は消えた。

カメラレンズの故障もあって撮る気が起こらない。

そこへもって念願日だった村の行事は宮司とトヤの都合で日延べした。

そんなこともあって朝からのんびりしようと思っていたら思いがけないプレゼントがあった。

ご近所の方がもってきてくれた「第68回正倉院展」の招待券。

なければ一般の特別観覧料金がいる。

税込みの1100円である。

待ち行列が少なくなる時間帯を選んで出かけた。

休日、祝日の日の奈良市内、特に奈良公園辺りを通過する車路は混み合って渋滞に巻き込まれると聞いたことがある。

たぶんにそうなるであろうと覚悟を決めてかーさんとともに出かけた。

混みだしたのは県庁前の道路。

真ん中のラインは特に混んでいた。

左右のレーンは僅かながらも動いているが、センターラインはとにかくひどい。

ほとんど動きもしない。

このセンタータインは展示する奈良国立博物館の真ん前を通る。

向かい側は氷室神社。

東に行けば四つ辻。

北に東大寺南大門。

東の奥は春日大社の駐車場。

大型の団体バスが何台も並んで止まっているように見える。

この辺りから盛大に流れる音楽が聞こえてきた。

なんでも県庁前で披露されている音楽祭のようだ。

息子に電話したかーさん。

その音楽祭に学生時代の友人がバンド出演しているので聞きに行ったのである。

奈良第芸術祭の関連イベントのようだ。

そのことがあって昨夜、というか深夜に帰ってきた。

急遽のことである。

車はなんとか停められたようだが、こちらは苦戦する。

方向、進路を急展開し県営の高畑駐車場を目指す。

ここが満車であったら・・・の心配をヨソになんとか数台を受け入れてくれた。

駐車料金は前払いの丸一日の千円、営業時間は朝の8時半から午後の5時までだが、出庫は24時間営業。

奈良公園に近い駐車場は気兼ねなく利用できるので長時間滞在の観光客にとってはありがたい存在のように思える。

ここより歩いて10分にある奈良国立博物館。

すでに長蛇の列が待ち受けていた。

そこへ並ぼうとしたが、どうやら違う。

団体観覧券・奈良博パスポートなどの団体入場エリアだった。

そこからぐるっと裏側に廻ればテントを張った場がある。

入場列の最後尾を示す札を持つ職員が立つ。

たしかこの辺りだったと思う。

正倉院展を拝見するのは今回で2回目。

前回は平成18年11月2日だった。

このときももらった招待券で拝見した。

たしか新聞販売所の人からもらったものだと思う。

このときは一人で観覧した。

並んだ場所はほとんど同じだったことを覚えている。

この日のアナウンスは30分から40分待ち。

前回は1時間の待ち行列だったように記憶する。

それにしても前回はこのような案内があったのだろうか。

「この列は、観覧券・招待券・引換券・クーポン券をお持ちの方の列です」とある。

待ち行列の列は正しいが、それ以外の人って並んでいるのだろうか。

徐々に少しずつの速度で行列は進んでいく。

館に近づいてもまだまだの長蛇。

ここで入場できるのか・・ではない。

さらに三つ折れの行列がある。

やっと館に近づいたという感触にガラス窓を見れば音声ガイドの案内立て看板。

貸出料金は税込の540円。

解説があれば理解しやすいと思うが、見るのも精一杯の観覧にゆっくりする余裕はないがこの辺りから行列の足が止まった。

それから何分経過したのか判らないがぞろぞろと動き出す。

考えてみれば団体さんの入館である。

三つ折れの最終レーンに目についたミュージアムショップの営業時間。

朝の9時はわかるが、夜の8時まである。

へぇ、である。

奈良国立博物館の開館時間は午後の5時までだが、ミュージアムショップは午後8時まで。

これは正倉院展会期中のさらなる特別対応に開館時間の延長があるようだ。

奈良国立博物館のHPを探してみたが「延長」日はいつなのか判らない。

探して、探してあった延長日は「展覧会カレンダー」にあった。

黄色やオレンジ色のマークはほぼ毎週の金曜日、土曜日だった。

午後2時20分から30分後の午後2時50分。

長い行列を経てようやく入館する。

館内は大勢の人たちで展示物に群がっていた。

展示物を見るには近寄らなければ見られない。

ふっと隙間が空く。

そこへそっと移動する。

ルーペというか目が老眼なものだから大きな文字は読めても小さな展示物はまったく見えない。

飾りがどんなんになっているかまったく実物が見えない。

それを拡大した写真で見るしかない。

観覧者の一部では遠眼鏡で見ている人がおられた。

これは良いだろな。

今回の展示でイチバンの印象に残ったのは大きな幡の残欠である。

他に銀平脱龍船墨斗、唐草文鈴、牙櫛、撥鏤飛鳥形などだ。

前回に観覧したものは特別な意味があった。

展示物の唯一の印象は私の名前(眞人)が古文書にあったことだ。

その文字を見つけたときは感動したものだ。

以前に勤めていた情報処理会社。

若い時、まだ二十歳代だったころに人生の先輩でもある嘱託員のSさんが云った言葉は今でも思い出す。

「田中くんの名前は日本書紀にも載っているぐらいの由緒ある名前だよ」と云われていた。

まさに、その通りに見つかったが、古文書がなんだったかメモってもいなかった。

今回もメモっていないから記憶から消えていくだろう、と思った。

館内滞在時間はトイレ利用もいれておよそ50分。

それにしても外国の人の姿はまったく見なかったように思える。

(H28.11. 3 SB932SH撮影)