昔は12月の亥の日が行事日だったという大阪府の能勢町天王区の亥の子行事。

夕方の6時に出発して村全戸を巡って亥の子をしていたという。

子どもたちが勝手に集まって廻っていたが、今では子供会が中心。

勝手といっても子供たちの年長者が号令をかけて、どういう具合にして廻るか、相談の上で決定していたのであろう。

ただ、育ってきた時代によっては方法も違っていた可能性がある。

そのときおりの年長者の考えもあって変化があったと推定できるのは、奈良県内の子どもが主体の行事を取材してきたのでよくわかる。

わかると云っても村の在り方は区々である。

住んでいる地理的環境もあれば受けてきた教育関係の影響もあろうかと思う。

奈良県内はもとより県外の民俗行事をみているとそう思うのである。

民俗はあるべき論ではなく地区それぞれの生活文化によって区々なのである。

能勢町天王区の現在の亥の子行事は子供会が中心。

午後4時ころに神社か公民館に集まってそこから出発すると情報を掴んだ写真家Kさんとともに取材する。

村の全戸を巡る亥の子行事。

その前にしておかなければならない作業がある。

亥の子の道具にサンダワラで作った獅子頭がある。

先立つのはサンダワラに飾るお花の摘み取りである。

二枚のサンダワラに摘み取ったお花で全面を覆うようにして作る花飾り。

材料は野草でなく、村の人が庭などで栽培しているお花である。

この花を集めることから始まるのだ。

実は能勢町の亥の子は始めての取材ではない。

先に訪れていたのは平野区の亥の子行事だ。

元会社の若手職員が村に戻って暮らす平野区。

親父さんの代を継いだ職人だ。

彼が生まれ育った平野にイノコ行事がある。

数年前までは天王区と同じようにサンダワラで作った獅子頭があった。

獅子頭を作るにはサンダワラが作れる人がいることが条件。

その条件が崩れてやむなく木で作った獅子頭。

彼が作った獅子頭で継承していたのである。

天王区では未だ健在のサンダワラ作りの獅子頭がある。

また、正月明けにはキツネガエリと呼ぶ子どもの行事がある。

その二つの行事を拝見したく訪れた天王区である。

到着した時間帯はにわかに黒い雲が一面に広がっていた。

天気予報は見ていなかったが、週間予報では毎日が晴れマークだった。

強い風に煽られて木の葉が舞う。

小雨混じりの風が吹く。

気温は10度以下である。

帰宅してからかーさんが私に云った寒さ。

奈良県内もとても寒かったという。

奈良市内の最低気温は8.5度。

最高気温でも15.8度である。

寒いといっても上限は15度もある。

10度を切るような気温であれば、もうたまらない。

それが突然にやってきた。

予報を覆す寒さは標高とも関係する。

標高が300mになるという大阪府豊能郡能勢町。

大阪府の北の端になる。

しかもだ。

天王区へ行くには天王峠越え。

とても寒い地域だと能勢のショッピングモールの店員さんはそう云った。

天王区に着いて神社の所在地を確かめる。

ここら辺りと思って来てみたが、さっぱりわからない。

石垣のある集落民家前の田んぼに鍬を入れていた男性に尋ねたら平成27年3月末をもって閉校した能勢町立天王小学校(閉校後は平成28年4月創立の小中一貫校の能勢町立天王小・中学校-送迎車で通学)の向こう側にあるという。

もうひとつ尋ねた本日行事の亥の子。

「子どもは少なくなったが、花集めからしよるからそこら辺におれば誰か来るやろ」と云われて神社を探す。

神社はすぐに見つかる。

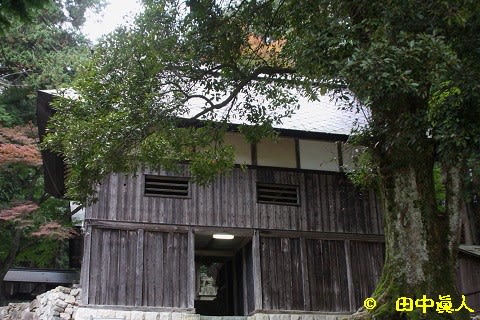

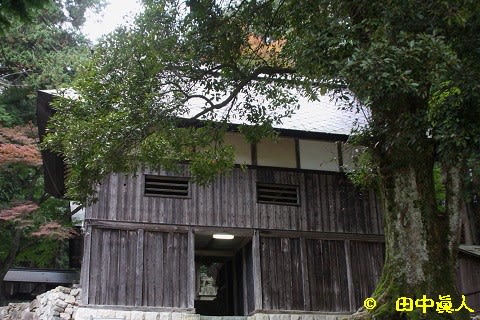

鳥居を潜って石段を登る眼前に迫る建物が特徴的だ。

奈良県内にはこのような構造物はないように思える。

はじめてみる構造物はなんであろう。

裏側に登ってみればそこはオープン形式の拝殿のような気がする。

神社は高皇産霊(たかみむすび)神社の名であった。

能勢町教育委員会が掲示する由緒書きに「推古天皇の御宇、剣尾山に月峯寺が開創されるやその奥地にあたる“天野村=天王村”に“奥の院”として七堂伽藍が創建されたと伝えられる。さらに宮ノ尾には“大梵天王を勧請し、村の産土神として祭祀された。伝えるところによれば、村名も祭神の大梵天王によると云われている」とあった。

現在地に遷したのは流行り病の疫病によって村は半滅、高僧の神勅によったものだ。

永禄二年(1559)六月十九日にこの高台に遷座したとある。

高皇産霊神社名になったのは、明治時代の廃仏毀釈によるものだ。

正式社名はそうであるが、今でも天王神社の名で呼ばれている。

さて、珍しい構造の拝殿は表から見れば高床式の楼門のようだが「長床(ながとこ)」の名がある。

今では見ることはないが、由緒書きによれば「村の天変地異に際して神の心を慰め、神徳に報いるために芝居などを催した」とあるから、拝殿は舞台でもあったようだ。

その「長床」の屋内から天井を見上げたら茅葺構造であることがわかった。

丸棒と竹で組んだ天井裏にびっしり詰めた茅が見える。

なお、平成15年10月に土塀などを改修された記録写真がある。

展示場はその「長床」の壁面である。

子どもたちがやってきたのは午前10時。

付近には親がいないことから子どもに名刺を渡して取材目的を伝える。

花集めはタイショウと呼ぶ年長の男女が務める。

集め終わって神社拝殿で獅子頭に飾り付けをするまでは子どもたちだけで進行する。

尤も、子どもたちの話しによれば、今日の亥の子行事は子供会が伴うようである。

後ほど来るというからそれまでは子どもたちについて花集めに同行することにした。

3人のうち男女2人は天王小学校の最後の卒業生。

当時は小学6年生であったが、今は中学2年生。

もう一人の女児は中学1年生である。

亥の子の今年のタイショウは二人の中学2年生。

タイショウとは一般的に云えばリーダーである。

下の子どもたちを引き連れて行事の務めする。

タイショウを充てる漢字は大将である。

花集めから戻って神社に合流した下の子どもは小学生だ。

閉校式に出席した最後の在校生はたったの4人だったそうだ。

閉校式には参列していなかった2人の子どもも入れて6人。

その子たちだけで亥の子行事が行われる。

天王区は65戸の集落。

県道173号線の道を挟んで北東(上)・南西(下)にある。

花集めに向いている場所は決めていたようだ。

行こうとしたら先に出かけて黄色い花を採ってきた男の子。

自転車に乗って走り回っていた男の子は颯爽と戻ってきて収穫した花を二人の女の子に見せていた。

それならば、と目的の場を目指していく二人。

冷たい風が吹き抜けるこの日は寒い。

今にも小雪が舞いそうな寒さに手がかじかむ。

やや高台に建つ民家下に植栽している畑がある。

黄色い花はあるが、それは菊ではない。

もう少し行けば黄色い菊があった。

花畑には人がいない。

勝手に採るわけにはいかないので近くにいた男性に花集めの許可をもらう。

ついさっきまでトラクターで畑を耕していた男性がいった。

「そこにあるのは採ってもかまへんで」と答えをもらってから持参したハサミできって摘む。

白色やオレンジ色の花とかいろいろあるが、菊の花でないとあかんという。

菊の花は葉っぱの形でわかる。

匂いが独特な菊は鼻で嗅いでみてもわかる。

これがそうだと伝えたら喜んで摘んでいた。

働いてきたトラクターを水洗いしていたNさんの時代の亥の子は50人の子どもたちで賑やかだったそうだ。

花集めをして獅子頭を作る。

天王全戸を巡って終わったのは夜の11時ぐらいだったという56年ほど前の体験。

数年前は10人。

当時の1/5になった天王区の亥の子の子どもの人数だ。

この日は6人になるから、1/8。

少なくなったものだという。

ちなみに能勢町では天王区、平野区以外に何カ所もしているそうだ。

上山辺若しくは東山辺地区にはナマハゲがあったようだ。

ちなみに写真家Kさんが調べた地区の上山辺・東山辺・栗栖、稲地、大里に現存、継承しているそうだ。

上山辺・東山辺・栗栖、稲地は集めた菊の花を飾り付ける。

天王区と同じようにサンダワラの獅子頭がある大里であるが、菊花飾りの状況は掴めていない。

『大阪の民俗信仰』によれば大字の小吹にも亥の子行事があるらしい。

自転車で駆けずり回っていた男の子と合流した。

花集めは下の子どもはしないが、年長のタイショウらはあっちこちに手分けして集めていた。

男の子は集めた花の具合を確かめにきたようだ。

以前は茅葺家であったことがわかる民家がある。

何人かの高齢者が畑におられた。

声をかけたらこの菊は採っていっていいよと云われてハサミで切るが、白色が多い。

花は何でもかんでもえーもんでもない。

「この菊はあかんねん」といって白菊のお花を摘む。

黄色や朱色、桃色とか、飾り付けに役立ついいものを選ぶ。

そのお家の垣根に咲いていた菊の花。

真ん中に芯があるからこれは違うという。

見つけては父親に電話をして確認していたタイショウだった。

しばらく歩けばハウス内に目がいった。

そこに吊るしていた赤いトウガラシ。

どうやら予め頼んでいた花ならぬトウガラシである。

トウガラシは獅子頭の牙になる。

眼の部分や口も色や種別の異なる植物で飾り付ける。

南西(下)の地区をぐるっと巡って1時間。

「菊集めにきましたー」と民家の玄関で大声をあげて亥の子行事の花集めに来たことを告げる。

「今日はないわ」という人もおれば、「これを渡そうと待っていた」という人も・・。

この家は後者だった。

息子がもうすぐ戻ってくるからと云われて待つ。

しばらくすれば軽トラが戻ってきた。

お目当ての黄色の菊の花はどっさりある。

コトが一挙に済んだ二人は神社に戻る。

時間は午前11時半を過ぎていた。

これから始める作業は獅子頭の花飾り。

タイショウら3人だけでなく待っていた小さな子どもたちも入って飾り付け。

この作業は意外に時間と手間がかかる。

手間がかかるのは一つ、一つの花を軸から取り外し。

千切っては花をテーブルに並べる。

それを獅子頭になるサンダワラにとりつける。

縫っているわけでもなく、括り付けているわけでもない。

ましてや接着剤でくっつけているわけでもない。

軸をサンダワラに深く挿しているのである。

サンダワラは上下2枚で獅子頭の口になる。

頭全体が口になるような形である。

挿すのは女の子。

軸を千切るのは男の子。

特に決まりはないが、そうしていた。

サンダワラは子供会の父親が先週に作ったそうだ。

午後には始まる亥の子行事の道具にイノコ棒がある。

サンバイコ同様に稲藁で作ったイノコ棒はここにいる子どもたちも一緒になって作っていたという。

まだまだかかる手作業。

このまま状態では数時間もかかる。

一旦は家に帰って昼食。

休憩を取って午後4時に再開してはどうかと子供会の親からアドバイスを受けて一時的に解散する。

それより早い時間にやってきて作業を開始していた子どもたち。

目途はほぼついてトウガラシのキバもできている。

キバも眼もできあがった獅子頭が喜んでいるようだ。

獅子頭は唐草模様の胴体が必須。

タイショウが頭役で後ろは後輩の女の子がつく。

二人が演じる姿はまるで生きているかのように動く獅子。

主に頭を左右に振れば舞いになる。

大きな口広げたらガォーの声が聞こえてきそうだ。

学年下の子どもも子供会の親たちもその動きに大はしゃぎ。

かつては唐草模様の風呂敷ではなく、藁製の蓑であった。

蓑を纏ったもう一体。

赤い目のお面を被った道化役のような一体をナマハゲと呼んでいた。

今では見ることのないナマハゲは写真に残っていると子供会のO会長がいう。

ちらりと拝見したナマハゲはこれまで見たことのないような面相だ。

眼と口に特徴はある。

それ以上に目立つのはずんべらぼうのような顔。

髪の毛はないように思える。

思い出しても怖くなるナマハゲは上山辺若しくは東山辺地区にありそうなことを聞いたので一度は拝見したいと思った。

獅子舞以外の子どもたちは藁で作ったイノコ棒をもつ。

このイノコ棒には名前があるらしいが、それは他の地区。

「ツチ」とか「キネ」の名で呼んでいるらしい。

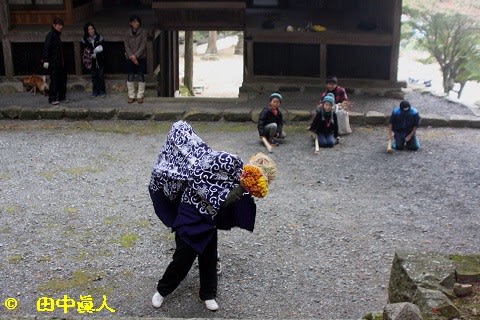

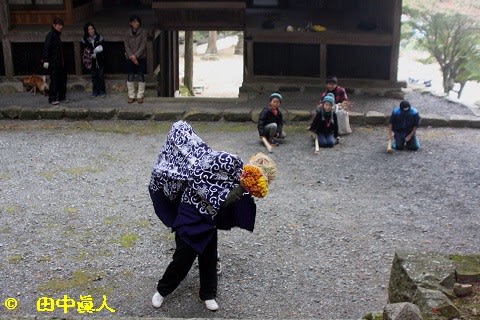

まずは天王神社こと、高皇産霊神社に向かってひと舞する。

獅子頭は左右に振りながら口をぱくぱくする。

奉納の形式なのだろうか。

「せーの」とかけ声をあわせてから「イノコノモチツキ イワイマショウ カーネガワクヤラジンガミサン オミキヲソナエテ イワイマショ」を2度唄いながら、獅子が舞い、下の子どもたちはイノコ棒で地面を打つ。

打つというのか、それとも叩くのが相応しいのか悩ましき所作である。

この詞章から考えればイノコ棒は餅搗きの「杵」である。

そういうことであれば地面は打つでもなく、叩くでもない。

「搗く」のである。

ちなみに「ジンガミサン」とは不思議な名称だ。

子供会会長の話しによれば「地神」さんである。

つまりは土地の神さん。

土地の神さんといえば産土神に想定されようが、地面を叩くことから正真正銘の「土」である。

「杵」で搗く「土」は豊穣の地。

稔りの地を叩き興して豊作を願う行為ではないだろうか。

豊作になれば「金が湧く」くらいに村の生産量を増やして五穀豊穣を叶える。

子どもたちが所作することによって村の生産は向上するのであろう。

氏神さんに向かって豊作祈願に奉納した子どもたち。

神社から下って一軒、一軒を巡って所作をする。

「こんにちは 亥の子でーす」とまずは声をかける。

玄関が開けられなければ呼び鈴を押す。

こうして屋内から出てこられた家人に「中に入らせてもらっていいですか」と伝える。

お許しをいただいたら「お邪魔します」といいながら玄関土間に入る獅子頭。

下の子どもたちは玄関前で「杵」を搗きながら「イノコノモチツキ イワイマショウ カーネガワクヤラジンガミサン オミキヲソナエテ イワイマショ」だ。

所作を終えたら家人は祝ってもらったお礼に祝儀を手渡す。

男の子のタイショウは予備の「杵」を入れた袋を運んでいた。

「杵」は打てば打つほどに壊れていく。

どうしようもないくらいに壊れたら予備の「杵」と交換する。

もう一軒、もう一軒と巡る天王の亥の子。

すべての民家に家人が必ず居るとは限らない。

不在の家であっても亥の子の所作はする。

ただ、違いがある。

不在であれば詞章は一回。

玄関は開くことはないので獅子頭は「杵」搗きと並んで獅子を舞うが、終われば「ありがとうございます」と必ずお礼を云っていた。

時間が経つにつれて暗くなってくる。

すぐ隣になる家もあれば少し離れたところにある家もある。

あっちへ、こっちへと行先は特に決まりはなく、タイショウが決めるコースである。

朝に到着したときに訪ねた石垣の家がある。

天王区に着いたものの地域勘がなかったものだから、氏神さんを祀る神社の所在地や亥の子の在り方を教えてくださったお家だ。

お許しをいただけるなら玄関土間で舞う獅子頭の様相を撮らせてもらえないかというお願いである。

石垣の前の道を行く子どもたちの姿を一枚撮って大急ぎでH家の門屋を潜らせてもらう。

実は予めに承諾を得ていた土間からの撮影である。

子どもたちがH家に着く前に先に上がらせてもらう。

奥さんは屋内に座って亥の子の祝いを受ける。

彼らは所作をし終わってありがとうございます。

私も頭を下げ、礼を伝えて退室する。

石段を下りて次の家に向かう。

集落を出発して1時間。

何十軒も巡ってきた彼らは慣れてきたものだ。

余裕十分の笑顔で亥の子の所作をする。

午後5時ともなれば辺りは夕暮れ。

曇天の日だっただけに日暮れ時間は早い。

何軒か所作をしてきたらお家の灯りが点いた。

あっという間に暗くなる。

暗くなっても明るい笑顔で所作する元気な子どもたちだ。

一番小さな男の子は小学3年生。

茶目っ気たっぷりに所作をしてくれる。

男の子のタイショウは予備の「杵」を入れた袋を運んでいた。

タイショウらしい気遣いだ。

「杵」は打てば打つほどに壊れていく。

どうしようもないくらいに壊れたら予備の「杵」と交換する。

何度も、何度も力強く地面を打っていたらえー加減にくたびれる。

持つ部分もほどけて打つこともできなくなる。

そういう状態になれば新品と交換だ。

そこからも何軒かの民家を訪ねて亥の子の所作をする。

その外れにあった建物。

暗がりに点々とライトが点いているお家だ。

そこは民家でもなくログ造りの建物でカフエを営業しているその名もわかりやすい「カフエ能勢ログ」だ。

それにしても建物が燃えるようなラインテイングにはびっくりしたものだ。

このお店も天王区の住民になるらしい。

そういうことでお店も対象に亥の子所作をする。

そういえば天王区の中央にある喫茶店にも入って祝いの亥の子をしていた。

これよりは歩いて遠い南部の地。

新興住宅地になるようで、遠くになることから自家用車で向かう。

時間帯は午後5時半も過ぎていた。

車では追いつかない。

戻ってくるまで多少の時間がいる。

それを待つのも良いが体力の限界を感じる。

ここまで亥の子をしてきたお家の数は28戸余りの北東(上)。

出合った男性がいうには村の戸数は65戸。

それはかつての戸数のようで、子供会会長がいうには50戸。

不在になった家もあって実際は46戸になるらしい。

新興住宅を含まない旧村戸数である。

新興住宅の亥の子を終えても午前中に花集めをしていた南西(下)だけでも30戸余りある。

すべての戸数を廻り終えるのは、トラクターを水洗いしていたNさんがいう午後11時までとはいかないが、ついていくにはもう限界だ。

会長ら子供会の役員さんにお礼の挨拶を告げて現場を離れた。

亥の子行事と同じように集落民家を巡っていく行事がある。

その行事の名は「キツネガエリ」。

巡るコースも同じだし、巡る子どもたちは亥の子と同じ。

同じようにタイシヨウが先導する「キツネガエリ(きつね狩り)」はかつて男の子だけの行事だった。

対象の子供は小学1年生から6年生までだったそうだ。

いつしか少子化の時代を迎えた。

子どもは少なくなるから男の子も必然的に少なくなる。

奈良県内においても子どもが主役になる行事がある。

同じように男の子だけであった、止むを得ず女の子の参加を認めた行事がある。

村の行事を継承するにはそれしかなかった。

ところが今や極少子化。

もっと子どもが少なくなっている。

外孫に来てもらって継いでいくことも念頭にあると云っていた地域もある。

杉本尚次氏調査(1970年代)研究ノート・桃山学院大学社会学論集『大阪府の民間信仰』によれば小学4年生以下の子どもが対象だった。

子どもが不足するようになって保育園児も参加するようになったとある。

この日の亥の子のタイショウは中学2年生。

下に保育園児はいないが、男女の子どもたちだ。

キツネガエリに必要な祭具がある。

どうやら稲藁で作ったキツネのようだ。

それは子どもたちが作るのではなく天王区の区長が作るようだ。

集落全戸を亥の子と同じように巡って最後は祭具に用いた藁製キツネを川に流すという。

「わーれは なーにをすんぞ びんぼうぎつねを追い出して ふくぎつねをよびこーめ」というような台詞がある。

本日の亥の子にも詞章があったが、キツネガエリもある。

だいたいはそんな感じだと詞章を教えてくださったが、現実は1月7日に行われるキツネガエリを見たいものだ。

正月初めは雪が降るころ。

どっさり降ったこともあって、その場合は中止順延する。

積雪程度もあるが、翌日になる場合もときおりあるらしい。

この日の寒さを体感した天王区。

可能性は十分に考えられる。

また、亥の子にはなかったが、キツネガエリには太鼓打ちが登場する。

来年になるがスケジュールさせていただく旨を伝えて帰路についた。

(H28.11. 6 SB932SH撮影)

(H28.11. 6 EOS40D撮影)

夕方の6時に出発して村全戸を巡って亥の子をしていたという。

子どもたちが勝手に集まって廻っていたが、今では子供会が中心。

勝手といっても子供たちの年長者が号令をかけて、どういう具合にして廻るか、相談の上で決定していたのであろう。

ただ、育ってきた時代によっては方法も違っていた可能性がある。

そのときおりの年長者の考えもあって変化があったと推定できるのは、奈良県内の子どもが主体の行事を取材してきたのでよくわかる。

わかると云っても村の在り方は区々である。

住んでいる地理的環境もあれば受けてきた教育関係の影響もあろうかと思う。

奈良県内はもとより県外の民俗行事をみているとそう思うのである。

民俗はあるべき論ではなく地区それぞれの生活文化によって区々なのである。

能勢町天王区の現在の亥の子行事は子供会が中心。

午後4時ころに神社か公民館に集まってそこから出発すると情報を掴んだ写真家Kさんとともに取材する。

村の全戸を巡る亥の子行事。

その前にしておかなければならない作業がある。

亥の子の道具にサンダワラで作った獅子頭がある。

先立つのはサンダワラに飾るお花の摘み取りである。

二枚のサンダワラに摘み取ったお花で全面を覆うようにして作る花飾り。

材料は野草でなく、村の人が庭などで栽培しているお花である。

この花を集めることから始まるのだ。

実は能勢町の亥の子は始めての取材ではない。

先に訪れていたのは平野区の亥の子行事だ。

元会社の若手職員が村に戻って暮らす平野区。

親父さんの代を継いだ職人だ。

彼が生まれ育った平野にイノコ行事がある。

数年前までは天王区と同じようにサンダワラで作った獅子頭があった。

獅子頭を作るにはサンダワラが作れる人がいることが条件。

その条件が崩れてやむなく木で作った獅子頭。

彼が作った獅子頭で継承していたのである。

天王区では未だ健在のサンダワラ作りの獅子頭がある。

また、正月明けにはキツネガエリと呼ぶ子どもの行事がある。

その二つの行事を拝見したく訪れた天王区である。

到着した時間帯はにわかに黒い雲が一面に広がっていた。

天気予報は見ていなかったが、週間予報では毎日が晴れマークだった。

強い風に煽られて木の葉が舞う。

小雨混じりの風が吹く。

気温は10度以下である。

帰宅してからかーさんが私に云った寒さ。

奈良県内もとても寒かったという。

奈良市内の最低気温は8.5度。

最高気温でも15.8度である。

寒いといっても上限は15度もある。

10度を切るような気温であれば、もうたまらない。

それが突然にやってきた。

予報を覆す寒さは標高とも関係する。

標高が300mになるという大阪府豊能郡能勢町。

大阪府の北の端になる。

しかもだ。

天王区へ行くには天王峠越え。

とても寒い地域だと能勢のショッピングモールの店員さんはそう云った。

天王区に着いて神社の所在地を確かめる。

ここら辺りと思って来てみたが、さっぱりわからない。

石垣のある集落民家前の田んぼに鍬を入れていた男性に尋ねたら平成27年3月末をもって閉校した能勢町立天王小学校(閉校後は平成28年4月創立の小中一貫校の能勢町立天王小・中学校-送迎車で通学)の向こう側にあるという。

もうひとつ尋ねた本日行事の亥の子。

「子どもは少なくなったが、花集めからしよるからそこら辺におれば誰か来るやろ」と云われて神社を探す。

神社はすぐに見つかる。

鳥居を潜って石段を登る眼前に迫る建物が特徴的だ。

奈良県内にはこのような構造物はないように思える。

はじめてみる構造物はなんであろう。

裏側に登ってみればそこはオープン形式の拝殿のような気がする。

神社は高皇産霊(たかみむすび)神社の名であった。

能勢町教育委員会が掲示する由緒書きに「推古天皇の御宇、剣尾山に月峯寺が開創されるやその奥地にあたる“天野村=天王村”に“奥の院”として七堂伽藍が創建されたと伝えられる。さらに宮ノ尾には“大梵天王を勧請し、村の産土神として祭祀された。伝えるところによれば、村名も祭神の大梵天王によると云われている」とあった。

現在地に遷したのは流行り病の疫病によって村は半滅、高僧の神勅によったものだ。

永禄二年(1559)六月十九日にこの高台に遷座したとある。

高皇産霊神社名になったのは、明治時代の廃仏毀釈によるものだ。

正式社名はそうであるが、今でも天王神社の名で呼ばれている。

さて、珍しい構造の拝殿は表から見れば高床式の楼門のようだが「長床(ながとこ)」の名がある。

今では見ることはないが、由緒書きによれば「村の天変地異に際して神の心を慰め、神徳に報いるために芝居などを催した」とあるから、拝殿は舞台でもあったようだ。

その「長床」の屋内から天井を見上げたら茅葺構造であることがわかった。

丸棒と竹で組んだ天井裏にびっしり詰めた茅が見える。

なお、平成15年10月に土塀などを改修された記録写真がある。

展示場はその「長床」の壁面である。

子どもたちがやってきたのは午前10時。

付近には親がいないことから子どもに名刺を渡して取材目的を伝える。

花集めはタイショウと呼ぶ年長の男女が務める。

集め終わって神社拝殿で獅子頭に飾り付けをするまでは子どもたちだけで進行する。

尤も、子どもたちの話しによれば、今日の亥の子行事は子供会が伴うようである。

後ほど来るというからそれまでは子どもたちについて花集めに同行することにした。

3人のうち男女2人は天王小学校の最後の卒業生。

当時は小学6年生であったが、今は中学2年生。

もう一人の女児は中学1年生である。

亥の子の今年のタイショウは二人の中学2年生。

タイショウとは一般的に云えばリーダーである。

下の子どもたちを引き連れて行事の務めする。

タイショウを充てる漢字は大将である。

花集めから戻って神社に合流した下の子どもは小学生だ。

閉校式に出席した最後の在校生はたったの4人だったそうだ。

閉校式には参列していなかった2人の子どもも入れて6人。

その子たちだけで亥の子行事が行われる。

天王区は65戸の集落。

県道173号線の道を挟んで北東(上)・南西(下)にある。

花集めに向いている場所は決めていたようだ。

行こうとしたら先に出かけて黄色い花を採ってきた男の子。

自転車に乗って走り回っていた男の子は颯爽と戻ってきて収穫した花を二人の女の子に見せていた。

それならば、と目的の場を目指していく二人。

冷たい風が吹き抜けるこの日は寒い。

今にも小雪が舞いそうな寒さに手がかじかむ。

やや高台に建つ民家下に植栽している畑がある。

黄色い花はあるが、それは菊ではない。

もう少し行けば黄色い菊があった。

花畑には人がいない。

勝手に採るわけにはいかないので近くにいた男性に花集めの許可をもらう。

ついさっきまでトラクターで畑を耕していた男性がいった。

「そこにあるのは採ってもかまへんで」と答えをもらってから持参したハサミできって摘む。

白色やオレンジ色の花とかいろいろあるが、菊の花でないとあかんという。

菊の花は葉っぱの形でわかる。

匂いが独特な菊は鼻で嗅いでみてもわかる。

これがそうだと伝えたら喜んで摘んでいた。

働いてきたトラクターを水洗いしていたNさんの時代の亥の子は50人の子どもたちで賑やかだったそうだ。

花集めをして獅子頭を作る。

天王全戸を巡って終わったのは夜の11時ぐらいだったという56年ほど前の体験。

数年前は10人。

当時の1/5になった天王区の亥の子の子どもの人数だ。

この日は6人になるから、1/8。

少なくなったものだという。

ちなみに能勢町では天王区、平野区以外に何カ所もしているそうだ。

上山辺若しくは東山辺地区にはナマハゲがあったようだ。

ちなみに写真家Kさんが調べた地区の上山辺・東山辺・栗栖、稲地、大里に現存、継承しているそうだ。

上山辺・東山辺・栗栖、稲地は集めた菊の花を飾り付ける。

天王区と同じようにサンダワラの獅子頭がある大里であるが、菊花飾りの状況は掴めていない。

『大阪の民俗信仰』によれば大字の小吹にも亥の子行事があるらしい。

自転車で駆けずり回っていた男の子と合流した。

花集めは下の子どもはしないが、年長のタイショウらはあっちこちに手分けして集めていた。

男の子は集めた花の具合を確かめにきたようだ。

以前は茅葺家であったことがわかる民家がある。

何人かの高齢者が畑におられた。

声をかけたらこの菊は採っていっていいよと云われてハサミで切るが、白色が多い。

花は何でもかんでもえーもんでもない。

「この菊はあかんねん」といって白菊のお花を摘む。

黄色や朱色、桃色とか、飾り付けに役立ついいものを選ぶ。

そのお家の垣根に咲いていた菊の花。

真ん中に芯があるからこれは違うという。

見つけては父親に電話をして確認していたタイショウだった。

しばらく歩けばハウス内に目がいった。

そこに吊るしていた赤いトウガラシ。

どうやら予め頼んでいた花ならぬトウガラシである。

トウガラシは獅子頭の牙になる。

眼の部分や口も色や種別の異なる植物で飾り付ける。

南西(下)の地区をぐるっと巡って1時間。

「菊集めにきましたー」と民家の玄関で大声をあげて亥の子行事の花集めに来たことを告げる。

「今日はないわ」という人もおれば、「これを渡そうと待っていた」という人も・・。

この家は後者だった。

息子がもうすぐ戻ってくるからと云われて待つ。

しばらくすれば軽トラが戻ってきた。

お目当ての黄色の菊の花はどっさりある。

コトが一挙に済んだ二人は神社に戻る。

時間は午前11時半を過ぎていた。

これから始める作業は獅子頭の花飾り。

タイショウら3人だけでなく待っていた小さな子どもたちも入って飾り付け。

この作業は意外に時間と手間がかかる。

手間がかかるのは一つ、一つの花を軸から取り外し。

千切っては花をテーブルに並べる。

それを獅子頭になるサンダワラにとりつける。

縫っているわけでもなく、括り付けているわけでもない。

ましてや接着剤でくっつけているわけでもない。

軸をサンダワラに深く挿しているのである。

サンダワラは上下2枚で獅子頭の口になる。

頭全体が口になるような形である。

挿すのは女の子。

軸を千切るのは男の子。

特に決まりはないが、そうしていた。

サンダワラは子供会の父親が先週に作ったそうだ。

午後には始まる亥の子行事の道具にイノコ棒がある。

サンバイコ同様に稲藁で作ったイノコ棒はここにいる子どもたちも一緒になって作っていたという。

まだまだかかる手作業。

このまま状態では数時間もかかる。

一旦は家に帰って昼食。

休憩を取って午後4時に再開してはどうかと子供会の親からアドバイスを受けて一時的に解散する。

それより早い時間にやってきて作業を開始していた子どもたち。

目途はほぼついてトウガラシのキバもできている。

キバも眼もできあがった獅子頭が喜んでいるようだ。

獅子頭は唐草模様の胴体が必須。

タイショウが頭役で後ろは後輩の女の子がつく。

二人が演じる姿はまるで生きているかのように動く獅子。

主に頭を左右に振れば舞いになる。

大きな口広げたらガォーの声が聞こえてきそうだ。

学年下の子どもも子供会の親たちもその動きに大はしゃぎ。

かつては唐草模様の風呂敷ではなく、藁製の蓑であった。

蓑を纏ったもう一体。

赤い目のお面を被った道化役のような一体をナマハゲと呼んでいた。

今では見ることのないナマハゲは写真に残っていると子供会のO会長がいう。

ちらりと拝見したナマハゲはこれまで見たことのないような面相だ。

眼と口に特徴はある。

それ以上に目立つのはずんべらぼうのような顔。

髪の毛はないように思える。

思い出しても怖くなるナマハゲは上山辺若しくは東山辺地区にありそうなことを聞いたので一度は拝見したいと思った。

獅子舞以外の子どもたちは藁で作ったイノコ棒をもつ。

このイノコ棒には名前があるらしいが、それは他の地区。

「ツチ」とか「キネ」の名で呼んでいるらしい。

まずは天王神社こと、高皇産霊神社に向かってひと舞する。

獅子頭は左右に振りながら口をぱくぱくする。

奉納の形式なのだろうか。

「せーの」とかけ声をあわせてから「イノコノモチツキ イワイマショウ カーネガワクヤラジンガミサン オミキヲソナエテ イワイマショ」を2度唄いながら、獅子が舞い、下の子どもたちはイノコ棒で地面を打つ。

打つというのか、それとも叩くのが相応しいのか悩ましき所作である。

この詞章から考えればイノコ棒は餅搗きの「杵」である。

そういうことであれば地面は打つでもなく、叩くでもない。

「搗く」のである。

ちなみに「ジンガミサン」とは不思議な名称だ。

子供会会長の話しによれば「地神」さんである。

つまりは土地の神さん。

土地の神さんといえば産土神に想定されようが、地面を叩くことから正真正銘の「土」である。

「杵」で搗く「土」は豊穣の地。

稔りの地を叩き興して豊作を願う行為ではないだろうか。

豊作になれば「金が湧く」くらいに村の生産量を増やして五穀豊穣を叶える。

子どもたちが所作することによって村の生産は向上するのであろう。

氏神さんに向かって豊作祈願に奉納した子どもたち。

神社から下って一軒、一軒を巡って所作をする。

「こんにちは 亥の子でーす」とまずは声をかける。

玄関が開けられなければ呼び鈴を押す。

こうして屋内から出てこられた家人に「中に入らせてもらっていいですか」と伝える。

お許しをいただいたら「お邪魔します」といいながら玄関土間に入る獅子頭。

下の子どもたちは玄関前で「杵」を搗きながら「イノコノモチツキ イワイマショウ カーネガワクヤラジンガミサン オミキヲソナエテ イワイマショ」だ。

所作を終えたら家人は祝ってもらったお礼に祝儀を手渡す。

男の子のタイショウは予備の「杵」を入れた袋を運んでいた。

「杵」は打てば打つほどに壊れていく。

どうしようもないくらいに壊れたら予備の「杵」と交換する。

もう一軒、もう一軒と巡る天王の亥の子。

すべての民家に家人が必ず居るとは限らない。

不在の家であっても亥の子の所作はする。

ただ、違いがある。

不在であれば詞章は一回。

玄関は開くことはないので獅子頭は「杵」搗きと並んで獅子を舞うが、終われば「ありがとうございます」と必ずお礼を云っていた。

時間が経つにつれて暗くなってくる。

すぐ隣になる家もあれば少し離れたところにある家もある。

あっちへ、こっちへと行先は特に決まりはなく、タイショウが決めるコースである。

朝に到着したときに訪ねた石垣の家がある。

天王区に着いたものの地域勘がなかったものだから、氏神さんを祀る神社の所在地や亥の子の在り方を教えてくださったお家だ。

お許しをいただけるなら玄関土間で舞う獅子頭の様相を撮らせてもらえないかというお願いである。

石垣の前の道を行く子どもたちの姿を一枚撮って大急ぎでH家の門屋を潜らせてもらう。

実は予めに承諾を得ていた土間からの撮影である。

子どもたちがH家に着く前に先に上がらせてもらう。

奥さんは屋内に座って亥の子の祝いを受ける。

彼らは所作をし終わってありがとうございます。

私も頭を下げ、礼を伝えて退室する。

石段を下りて次の家に向かう。

集落を出発して1時間。

何十軒も巡ってきた彼らは慣れてきたものだ。

余裕十分の笑顔で亥の子の所作をする。

午後5時ともなれば辺りは夕暮れ。

曇天の日だっただけに日暮れ時間は早い。

何軒か所作をしてきたらお家の灯りが点いた。

あっという間に暗くなる。

暗くなっても明るい笑顔で所作する元気な子どもたちだ。

一番小さな男の子は小学3年生。

茶目っ気たっぷりに所作をしてくれる。

男の子のタイショウは予備の「杵」を入れた袋を運んでいた。

タイショウらしい気遣いだ。

「杵」は打てば打つほどに壊れていく。

どうしようもないくらいに壊れたら予備の「杵」と交換する。

何度も、何度も力強く地面を打っていたらえー加減にくたびれる。

持つ部分もほどけて打つこともできなくなる。

そういう状態になれば新品と交換だ。

そこからも何軒かの民家を訪ねて亥の子の所作をする。

その外れにあった建物。

暗がりに点々とライトが点いているお家だ。

そこは民家でもなくログ造りの建物でカフエを営業しているその名もわかりやすい「カフエ能勢ログ」だ。

それにしても建物が燃えるようなラインテイングにはびっくりしたものだ。

このお店も天王区の住民になるらしい。

そういうことでお店も対象に亥の子所作をする。

そういえば天王区の中央にある喫茶店にも入って祝いの亥の子をしていた。

これよりは歩いて遠い南部の地。

新興住宅地になるようで、遠くになることから自家用車で向かう。

時間帯は午後5時半も過ぎていた。

車では追いつかない。

戻ってくるまで多少の時間がいる。

それを待つのも良いが体力の限界を感じる。

ここまで亥の子をしてきたお家の数は28戸余りの北東(上)。

出合った男性がいうには村の戸数は65戸。

それはかつての戸数のようで、子供会会長がいうには50戸。

不在になった家もあって実際は46戸になるらしい。

新興住宅を含まない旧村戸数である。

新興住宅の亥の子を終えても午前中に花集めをしていた南西(下)だけでも30戸余りある。

すべての戸数を廻り終えるのは、トラクターを水洗いしていたNさんがいう午後11時までとはいかないが、ついていくにはもう限界だ。

会長ら子供会の役員さんにお礼の挨拶を告げて現場を離れた。

亥の子行事と同じように集落民家を巡っていく行事がある。

その行事の名は「キツネガエリ」。

巡るコースも同じだし、巡る子どもたちは亥の子と同じ。

同じようにタイシヨウが先導する「キツネガエリ(きつね狩り)」はかつて男の子だけの行事だった。

対象の子供は小学1年生から6年生までだったそうだ。

いつしか少子化の時代を迎えた。

子どもは少なくなるから男の子も必然的に少なくなる。

奈良県内においても子どもが主役になる行事がある。

同じように男の子だけであった、止むを得ず女の子の参加を認めた行事がある。

村の行事を継承するにはそれしかなかった。

ところが今や極少子化。

もっと子どもが少なくなっている。

外孫に来てもらって継いでいくことも念頭にあると云っていた地域もある。

杉本尚次氏調査(1970年代)研究ノート・桃山学院大学社会学論集『大阪府の民間信仰』によれば小学4年生以下の子どもが対象だった。

子どもが不足するようになって保育園児も参加するようになったとある。

この日の亥の子のタイショウは中学2年生。

下に保育園児はいないが、男女の子どもたちだ。

キツネガエリに必要な祭具がある。

どうやら稲藁で作ったキツネのようだ。

それは子どもたちが作るのではなく天王区の区長が作るようだ。

集落全戸を亥の子と同じように巡って最後は祭具に用いた藁製キツネを川に流すという。

「わーれは なーにをすんぞ びんぼうぎつねを追い出して ふくぎつねをよびこーめ」というような台詞がある。

本日の亥の子にも詞章があったが、キツネガエリもある。

だいたいはそんな感じだと詞章を教えてくださったが、現実は1月7日に行われるキツネガエリを見たいものだ。

正月初めは雪が降るころ。

どっさり降ったこともあって、その場合は中止順延する。

積雪程度もあるが、翌日になる場合もときおりあるらしい。

この日の寒さを体感した天王区。

可能性は十分に考えられる。

また、亥の子にはなかったが、キツネガエリには太鼓打ちが登場する。

来年になるがスケジュールさせていただく旨を伝えて帰路についた。

(H28.11. 6 SB932SH撮影)

(H28.11. 6 EOS40D撮影)