今日は、わりあい早い時間帯。

朝から立ち寄り民俗取材をしていた田原本町富本・富都(ふつ)神社。

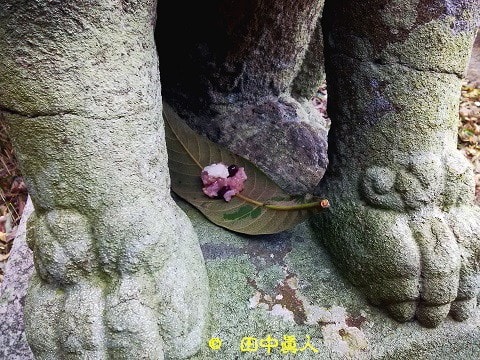

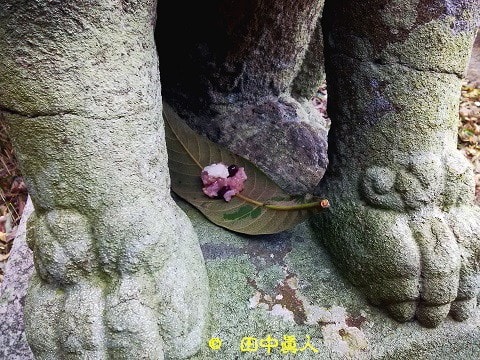

小正月の1月15日に行われる「枇杷の葉」を添え。

その葉にのせた食は小豆粥。

前日のとんど焼きに派生する燃えた炭を持ち帰る。

その炭は、竈の火点けに用いる。

支度するのは、翌朝の15日。

つまり、小正月に炊いた小豆粥を、地域の、例えばここに田原本町富本に鎮座する富都(ふつ)神社に供える。

炊き上げた小豆粥は、ご家族みなが朝に食べる。

そのような事例は、奈良県内の地域それぞれで行われていたが、徐々に消えていった。

ここ、富本も今や2軒が続けている、と教えてくださったA家に、神社に供えた枇杷の葉のせ小豆粥御供を撮影。

そのお礼と報告をしていた。

時間帯はお昼。

近くにある台湾料理を提供するお店で食事。

さて、午後の時間帯にどこへ行こうか。

15日の小正月行事を中心に、同行していた主に滋賀の民俗をとらえてきた写真家のKさんを時間のある限り、奈良の民俗行事を紹介することにした。

はじめに紹介する地は、県東部の天理市。

東へ、東へ向かった先は天理市の豊井町。

今年もしてはった小正月の日に荒起こしした苗代田のカヤススキ立て。

これまで、と同じように苗代田に正月御供。

小豆粥と蜜柑ものせた正月餅御供。

奈良県内に、おそらく唯一ではと、と推定している豊井町の小正月習俗。

この日に荒起こしした苗代田に立てたカヤススキ。

それだけでなく、小豆粥と蜜柑ものせた正月餅も供えている。

毎年に見ておきたいO家の貴重な民俗行事。

同行していた写真家のKさんも初めて見るあり方、景観に感動していた。

さらに、山間地にも足を運んで、調査する小正月の行事、習俗を案内していく。

次の目的地は、天理市長滝の勧請縄。

小正月行事でなく、二ノ正月はじめの行事だから、架ける場所でも、と思ってやってきたが・・・・・・・・・集落入口あたりにあった。

なぜにあるのか、頭が混乱する。

可能性として考えられることは、コロナ禍によるまん延対策を講じ、座など密集を避け、限られた人たちで、例年とは異なる日程をもって行われたのでは、ないだろうか。

長滝の二ノ正月行事は、例年2月5日に行われる。

正月ドーヤに続いてマトウチ、鬼打ち。

そして、集落入口にかける勧請縄かけ。

平成22年に訪問。

その一連を取材してきた。

入口に見つけた勧請縄をしり目に、そこより奥になる集落に向かう。

広地に車を停めて坂道を登る。

急な坂道だけになんども一服せざるをえない身体状況。

Kさんに見てもらいたかったY家のカラスノモチ。

お家の前にある柿の木にぶら下げているだろう。

と、近づいたが、なかった。

以前、来訪したときの話。

正月が明けころになれば、梅の木に移し替えると聞いていた。

ここよりさらに登った山行き。

どこにあるのか、さっぱりわからぬ梅の木は見つからず・・・

後に聞いた話によれば取りやめたもよう。

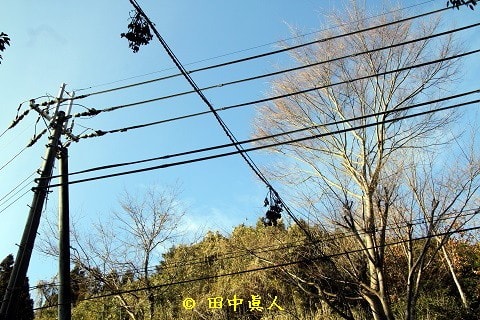

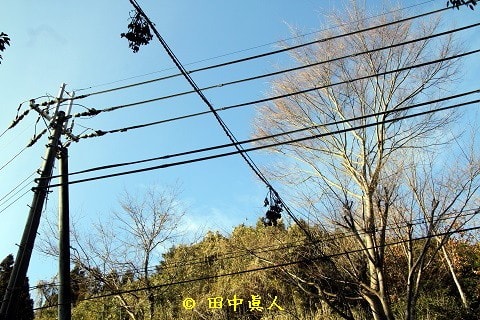

山の上の方から眺望した長滝の集落。

消防団の火の見櫓が見える。

竈か、お風呂か、どうかわからないが、暮らしに必要な煙が見える。

思わず頭に浮かんだ「高き屋に のぼりて見れば 煙たつ 民の竈は 賑はひにけり」(※新古今和歌集 賀歌 仁徳天皇御歌)

ここにずっと佇むワケにはいかず、先に目指したい次の目的地は、天理市の苣原町(※ちしゃわらちょう)。

一年に2回もかける苣原勧請縄。

年末の12月16日にかける房の植物は松の葉。

年が明けた2月の6日にかける植物は樒(※しきみ若しくはシキビ)の葉。

12月の松は神事ごと。

それに対して2月は樒だから仏事。

つまり神仏習合であった時代を反映する松の葉と樒。

小正月の本日にかけている勧請縄は松葉1種の房飾り。

数年前に訪れた平成25年の2月24日は、松葉に樒の葉。

房飾りは両方ともかけていた。垂らしたロープが2本あるから、明白だ。

その状態を拝見するには、1カ月後の2月6日。

村の都合で、前後するかもしれないが・・・

そして、ここへ来たなら2体の摩崖石仏が拝見できる。

スロープ上になっている急坂は旧道。

登ればわかるだろう。

さて、苣原町の勧請縄を拝見したら、ご挨拶しておきたい手造り蒟蒻店がある。

主に、元区長のNさんの奥さんが営業している手造り蒟蒻店。

店がオープンしている日なら、顔だし。

お家に持ち帰るお土産になるようなモノを買ってくる。

この日のお買い物は、手造り蒟蒻。

つくり方に二通りある手造り蒟蒻。

一つは、水酸化カルシウム混ぜた蒟蒻。

もう一つは、木灰のうわずみを使って凝固させた蒟蒻。

なぜか、二つとも200円売り。

帰って、今夜のおかずに刺身蒟蒻だ。

もう一品は、これもまたお家で干してつくっている干し柿。

7個入りの干し柿も、同じく200円。

持ち帰ったら、すぐに消えてしまう美味しい干し柿。

なんでもお家の裏で干し柿みしているそうだ。

苣原町に滞在していた時間は、午後4時。

もうすぐ陽が落ちる。

時間の許す限り、近郊にある勧請縄を拝見しよう。

苣原町から天理ダム。

その手前にバス停がある。

そのバス停は仁興(※にごう)への入口。

仁興と、いえば、かつて仁興城があったとされる地であるが、私の目的は下仁興に、その先にある上仁興。

それぞれ集落入口にかける勧請縄を確認したい。

下仁興の勧請縄は、平成18年の2月9日。

上仁興は、平成22年の12月8日に訪れている。

その後も、ときより立ち寄る下・上仁興。

それぞれの年中行事を取材してきた。

そして、この日の勧請縄。

そろそろ陽が沈む時間帯。

午後4時半の房飾りはわかりにくいが、存在がわかればいい。

さぁ、もう一か所。

天理ダムを越え、さらに山深い道を行こう、としたらなんらかの工事のために、道は封鎖していた。

迂回道も考えたが、大回りに時間を喰う。

ここで、小正月習俗から天理の山々にかかる勧請縄調査は断念した。

(R4. 1.15 SB805SH/EOS7D 撮影)

朝から立ち寄り民俗取材をしていた田原本町富本・富都(ふつ)神社。

小正月の1月15日に行われる「枇杷の葉」を添え。

その葉にのせた食は小豆粥。

前日のとんど焼きに派生する燃えた炭を持ち帰る。

その炭は、竈の火点けに用いる。

支度するのは、翌朝の15日。

つまり、小正月に炊いた小豆粥を、地域の、例えばここに田原本町富本に鎮座する富都(ふつ)神社に供える。

炊き上げた小豆粥は、ご家族みなが朝に食べる。

そのような事例は、奈良県内の地域それぞれで行われていたが、徐々に消えていった。

ここ、富本も今や2軒が続けている、と教えてくださったA家に、神社に供えた枇杷の葉のせ小豆粥御供を撮影。

そのお礼と報告をしていた。

時間帯はお昼。

近くにある台湾料理を提供するお店で食事。

さて、午後の時間帯にどこへ行こうか。

15日の小正月行事を中心に、同行していた主に滋賀の民俗をとらえてきた写真家のKさんを時間のある限り、奈良の民俗行事を紹介することにした。

はじめに紹介する地は、県東部の天理市。

東へ、東へ向かった先は天理市の豊井町。

今年もしてはった小正月の日に荒起こしした苗代田のカヤススキ立て。

これまで、と同じように苗代田に正月御供。

小豆粥と蜜柑ものせた正月餅御供。

奈良県内に、おそらく唯一ではと、と推定している豊井町の小正月習俗。

この日に荒起こしした苗代田に立てたカヤススキ。

それだけでなく、小豆粥と蜜柑ものせた正月餅も供えている。

毎年に見ておきたいO家の貴重な民俗行事。

同行していた写真家のKさんも初めて見るあり方、景観に感動していた。

さらに、山間地にも足を運んで、調査する小正月の行事、習俗を案内していく。

次の目的地は、天理市長滝の勧請縄。

小正月行事でなく、二ノ正月はじめの行事だから、架ける場所でも、と思ってやってきたが・・・・・・・・・集落入口あたりにあった。

なぜにあるのか、頭が混乱する。

可能性として考えられることは、コロナ禍によるまん延対策を講じ、座など密集を避け、限られた人たちで、例年とは異なる日程をもって行われたのでは、ないだろうか。

長滝の二ノ正月行事は、例年2月5日に行われる。

正月ドーヤに続いてマトウチ、鬼打ち。

そして、集落入口にかける勧請縄かけ。

平成22年に訪問。

その一連を取材してきた。

入口に見つけた勧請縄をしり目に、そこより奥になる集落に向かう。

広地に車を停めて坂道を登る。

急な坂道だけになんども一服せざるをえない身体状況。

Kさんに見てもらいたかったY家のカラスノモチ。

お家の前にある柿の木にぶら下げているだろう。

と、近づいたが、なかった。

以前、来訪したときの話。

正月が明けころになれば、梅の木に移し替えると聞いていた。

ここよりさらに登った山行き。

どこにあるのか、さっぱりわからぬ梅の木は見つからず・・・

後に聞いた話によれば取りやめたもよう。

山の上の方から眺望した長滝の集落。

消防団の火の見櫓が見える。

竈か、お風呂か、どうかわからないが、暮らしに必要な煙が見える。

思わず頭に浮かんだ「高き屋に のぼりて見れば 煙たつ 民の竈は 賑はひにけり」(※新古今和歌集 賀歌 仁徳天皇御歌)

ここにずっと佇むワケにはいかず、先に目指したい次の目的地は、天理市の苣原町(※ちしゃわらちょう)。

一年に2回もかける苣原勧請縄。

年末の12月16日にかける房の植物は松の葉。

年が明けた2月の6日にかける植物は樒(※しきみ若しくはシキビ)の葉。

12月の松は神事ごと。

それに対して2月は樒だから仏事。

つまり神仏習合であった時代を反映する松の葉と樒。

小正月の本日にかけている勧請縄は松葉1種の房飾り。

数年前に訪れた平成25年の2月24日は、松葉に樒の葉。

房飾りは両方ともかけていた。垂らしたロープが2本あるから、明白だ。

その状態を拝見するには、1カ月後の2月6日。

村の都合で、前後するかもしれないが・・・

そして、ここへ来たなら2体の摩崖石仏が拝見できる。

スロープ上になっている急坂は旧道。

登ればわかるだろう。

さて、苣原町の勧請縄を拝見したら、ご挨拶しておきたい手造り蒟蒻店がある。

主に、元区長のNさんの奥さんが営業している手造り蒟蒻店。

店がオープンしている日なら、顔だし。

お家に持ち帰るお土産になるようなモノを買ってくる。

この日のお買い物は、手造り蒟蒻。

つくり方に二通りある手造り蒟蒻。

一つは、水酸化カルシウム混ぜた蒟蒻。

もう一つは、木灰のうわずみを使って凝固させた蒟蒻。

なぜか、二つとも200円売り。

帰って、今夜のおかずに刺身蒟蒻だ。

もう一品は、これもまたお家で干してつくっている干し柿。

7個入りの干し柿も、同じく200円。

持ち帰ったら、すぐに消えてしまう美味しい干し柿。

なんでもお家の裏で干し柿みしているそうだ。

苣原町に滞在していた時間は、午後4時。

もうすぐ陽が落ちる。

時間の許す限り、近郊にある勧請縄を拝見しよう。

苣原町から天理ダム。

その手前にバス停がある。

そのバス停は仁興(※にごう)への入口。

仁興と、いえば、かつて仁興城があったとされる地であるが、私の目的は下仁興に、その先にある上仁興。

それぞれ集落入口にかける勧請縄を確認したい。

下仁興の勧請縄は、平成18年の2月9日。

上仁興は、平成22年の12月8日に訪れている。

その後も、ときより立ち寄る下・上仁興。

それぞれの年中行事を取材してきた。

そして、この日の勧請縄。

そろそろ陽が沈む時間帯。

午後4時半の房飾りはわかりにくいが、存在がわかればいい。

さぁ、もう一か所。

天理ダムを越え、さらに山深い道を行こう、としたらなんらかの工事のために、道は封鎖していた。

迂回道も考えたが、大回りに時間を喰う。

ここで、小正月習俗から天理の山々にかかる勧請縄調査は断念した。

(R4. 1.15 SB805SH/EOS7D 撮影)