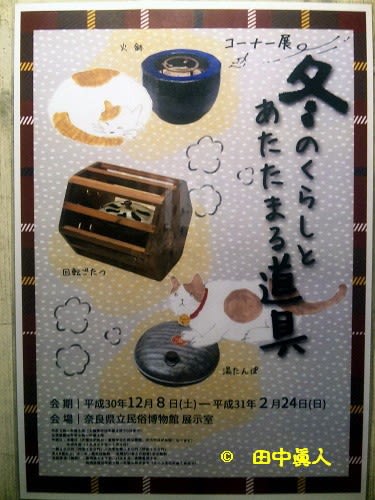

前年に、昔のくらし関連展「あたたまる道具」を開催された奈良県立民俗博物館のイベント。

「あたたまる道具」にスポットをあて、寒い冬の暮らしに、日常生活に必要な冬のくらしを紹介する展示。

懐かしい昔の生活に使っていた暖房器具や防寒具の他、酒造りに暖気樽の利用とか養蚕で用いられる養蚕火鉢など、冬の生業に使われた暖房具の紹介だった。

平成30年の年末に、今年も続いて紹介される冬のくらしとあたたまる道具コーナー展。

展示物品に相応しい民俗写真を願われた学芸員さんの要請に見合う写真はあるだろうか。

所有する私がとらえた大和の民俗写真から探して選んだ写真は11点。

「冬を過ごす、冬をたのしむ」展示物は身体を芯から温めてくれる道具がいっぱい並ぶコーナー展。

同じ並びにもう一つのコーナー展は「くらしの中の変化―情報を伝える―」。

昔の通信機器が懐かしい展示物もある。

展示物はまだある。

大和郡山市と云えば金魚生産。

養殖の必要な道具もいっぱい並ぶ「生業」のくらし道具は特別企画展ブース。

展示期間は平成30年12月8日から翌年の平成31年2月24日まで。

今回の展示にあらたに展示協力した写真は、ブログに公開している。

一つは五條市大塔町・阪本の軒下の吊るし柿。

二つ目にあげたこれも干しもの映像。

宇陀市榛原・山辺三の干し物はネットで防ぐ鳥獣あらし。

三つ目は、宇陀市榛原・内牧の干し物。

海のない奈良県に魚の干し物を見つけた。

四つ目はバス通り路に天日干しのキリボシダイコン。

奈良市八条町の川沿いの通りに見つけた。

次の写真は“通信”のブース。

一つは、大和郡山市大江町の民家に届ける元日配達の年賀状。

郵便配達ご苦労さん。

二つ目は、奈良市別所町の花咲き運動に見た民家に咲くコスモス。

美しい花に埋もれることもない郵便ポスト。

投函したお便りは村から村へ伝達する。

金魚養魚池に見る大和郡山市の生業情景は、簾を用いて金魚を寄せて収穫する出荷のあり方に後片付けもする天井町のご夫妻の姿。

また、夕景に映える小南町の養魚池も提供した。

これらは、くらしから読み取る明治150年企画展の写真協力。

それ以外に、常設展示場に設置された矢田坐久志玉比古神社寄贈の神輿を飾る4枚の展示写真も確認した。

展示物の神輿は動かないが、神幸祭の神輿巡行もまたブログに紹介、見てくだされば幸いだ。

ただ、ライテングの関係で色具合が黄調になってしまった。

常設展示なので機会あれば撮りなおしてみたいものだ。

その写真は上下2枚に掲示さているが、私自慢の写真は上。

軽運搬車に乗った農家の方。

その向こうにある田んぼが半円形。

それに沿って描かれる彼岸花が彩るカーブラインが自然な姿を描く一場面。

できるなら春夏秋冬の時季ごとに撮ってみたいと思うって未だに達成せず・・・。

学芸課への協力は写真提供だけでなく、たまには取材した習俗・民俗も話題提供もある。

県内各地の民俗取材に、えっと思えた行事に特別な作法もあればお家でされている習俗もある。

わくわくする貴重な行事に出合ったときに伝えておきたい報告事項。

2カ月前に取材した大宇陀栗野の芋洗い。

民家でされていたゴリゴリ芋洗い。

同地区の神社行事に見た「サカシオ」には驚いたものだ。

また、各地でいただいたさまざまな祭具を自宅保管している。

平成25年度末に60点余りを寄贈させていただいた。

それらすべてではないが、平成26年5月3日から6月29日までの期間にコーナー展で展示された「まつりの用具」展。

急遽決まった講演の演題は民俗写真家が語る「まつりの用具」であった。

寄贈したらすっからかんになくなったが、その後も増加の一方。

一品、一品が徐々に増えていく「まつりの用具」。

自室を占領するくらいの量になってきた現状。

中でも特筆すべき用具がある。

我が家の玄関に立てた3mもんのオコナイの塔婆から話題は桃香野に見た5mものの“ナガイキ(長い木)。

県立民俗博物館には、榛原長峯・長安院で行われる修正会に登場するウルシの祈祷札がある。

桃香野のナガイキはそれ以上の長さ。

凌駕する長さにあっと驚くが、こればかりは一老家保管。

外へ出ることはない。

(H30.12. 8 SB932SH撮影)

「あたたまる道具」にスポットをあて、寒い冬の暮らしに、日常生活に必要な冬のくらしを紹介する展示。

懐かしい昔の生活に使っていた暖房器具や防寒具の他、酒造りに暖気樽の利用とか養蚕で用いられる養蚕火鉢など、冬の生業に使われた暖房具の紹介だった。

平成30年の年末に、今年も続いて紹介される冬のくらしとあたたまる道具コーナー展。

展示物品に相応しい民俗写真を願われた学芸員さんの要請に見合う写真はあるだろうか。

所有する私がとらえた大和の民俗写真から探して選んだ写真は11点。

「冬を過ごす、冬をたのしむ」展示物は身体を芯から温めてくれる道具がいっぱい並ぶコーナー展。

同じ並びにもう一つのコーナー展は「くらしの中の変化―情報を伝える―」。

昔の通信機器が懐かしい展示物もある。

展示物はまだある。

大和郡山市と云えば金魚生産。

養殖の必要な道具もいっぱい並ぶ「生業」のくらし道具は特別企画展ブース。

展示期間は平成30年12月8日から翌年の平成31年2月24日まで。

今回の展示にあらたに展示協力した写真は、ブログに公開している。

一つは五條市大塔町・阪本の軒下の吊るし柿。

二つ目にあげたこれも干しもの映像。

宇陀市榛原・山辺三の干し物はネットで防ぐ鳥獣あらし。

三つ目は、宇陀市榛原・内牧の干し物。

海のない奈良県に魚の干し物を見つけた。

四つ目はバス通り路に天日干しのキリボシダイコン。

奈良市八条町の川沿いの通りに見つけた。

次の写真は“通信”のブース。

一つは、大和郡山市大江町の民家に届ける元日配達の年賀状。

郵便配達ご苦労さん。

二つ目は、奈良市別所町の花咲き運動に見た民家に咲くコスモス。

美しい花に埋もれることもない郵便ポスト。

投函したお便りは村から村へ伝達する。

金魚養魚池に見る大和郡山市の生業情景は、簾を用いて金魚を寄せて収穫する出荷のあり方に後片付けもする天井町のご夫妻の姿。

また、夕景に映える小南町の養魚池も提供した。

これらは、くらしから読み取る明治150年企画展の写真協力。

それ以外に、常設展示場に設置された矢田坐久志玉比古神社寄贈の神輿を飾る4枚の展示写真も確認した。

展示物の神輿は動かないが、神幸祭の神輿巡行もまたブログに紹介、見てくだされば幸いだ。

ただ、ライテングの関係で色具合が黄調になってしまった。

常設展示なので機会あれば撮りなおしてみたいものだ。

その写真は上下2枚に掲示さているが、私自慢の写真は上。

軽運搬車に乗った農家の方。

その向こうにある田んぼが半円形。

それに沿って描かれる彼岸花が彩るカーブラインが自然な姿を描く一場面。

できるなら春夏秋冬の時季ごとに撮ってみたいと思うって未だに達成せず・・・。

学芸課への協力は写真提供だけでなく、たまには取材した習俗・民俗も話題提供もある。

県内各地の民俗取材に、えっと思えた行事に特別な作法もあればお家でされている習俗もある。

わくわくする貴重な行事に出合ったときに伝えておきたい報告事項。

2カ月前に取材した大宇陀栗野の芋洗い。

民家でされていたゴリゴリ芋洗い。

同地区の神社行事に見た「サカシオ」には驚いたものだ。

また、各地でいただいたさまざまな祭具を自宅保管している。

平成25年度末に60点余りを寄贈させていただいた。

それらすべてではないが、平成26年5月3日から6月29日までの期間にコーナー展で展示された「まつりの用具」展。

急遽決まった講演の演題は民俗写真家が語る「まつりの用具」であった。

寄贈したらすっからかんになくなったが、その後も増加の一方。

一品、一品が徐々に増えていく「まつりの用具」。

自室を占領するくらいの量になってきた現状。

中でも特筆すべき用具がある。

我が家の玄関に立てた3mもんのオコナイの塔婆から話題は桃香野に見た5mものの“ナガイキ(長い木)。

県立民俗博物館には、榛原長峯・長安院で行われる修正会に登場するウルシの祈祷札がある。

桃香野のナガイキはそれ以上の長さ。

凌駕する長さにあっと驚くが、こればかりは一老家保管。

外へ出ることはない。

(H30.12. 8 SB932SH撮影)