RoboCupJunior Rescue Line Rules 2025 Draft(Last updated: 2025-01-15)を読んでみました。

まず最初に・・・今回の最大の目玉になるハズだった「AI ソリューションの全面解禁」は没になったようです。

では、以下、私が「んっ!」と思ったことを列挙します。

Summary

10 points for for each successfully navigated ramp tile

傾斜路はタイルごとに10点になりました。

1. RoboCupJunior International 2025 General Rules

General Rules が第1章に入りました。

General Rules は 独立してWEBページに掲載されているのですが、同じものが第1章に挿入されました。サッカーやOnStageのルールの先頭にも同じようにGeneral Rules が入ったようです。

(そうすると、もし General Rules が改版されると、3つのリーグのすべてのルールを改版する必要がありますね)

ただ、この General Rules ですが・・・

これまでは、憲法のように「参加者全員が必ず守らなければならない基本的なもの」だったのですが、今回からは「原則はこうです。でも各競技でカストマイズしてもいいよ」というような、緩いものになりました。

1.3. Robot Communication

Component Communication: Communication between components of the same robot is permitted under the general guidelines.

コンポーネント通信: 同じロボットのコンポーネント間の通信は、一般的なガイドラインに従って許可されます。

ロボット内の無線通信の利用について書かれていると思うのですが・・・ general guidelines に従う、と書かれているのですが、この general guidelines が何のことかわかりません。

一応 Forum に質問を出しました。

これについては、さっそく回答があり「general guidelines とは 1章の General Rules 全判のことだよ」とのことでした。

ということは、単にロボット内通信も2つ上の「Permitted Communication」に従う、ということでしょう。(そう書いてくれればわかりやすいのに)

で、この書き方ですが・・・「General Rulesの中でGeneral Rulesに従う」と定義するのは、高校生で習った「再帰的定義」というやつなのでしょう(笑)

なかなか高度ですねぇ!

ついでに 4.3章 から無線通信の項目が削除されました。無線通信については1.3章に準拠するということでしょう。

2.4.4. Robots have to be the work of the students. Any robot that appears identical to another robot may be prompted for re-inspection.

ロボットはチームメンバーが作成したものでなければなりません。他のロボットと同一のロボットは、再検査を求められる場合があります。

なぜ、この項目がこの章(メンター)にあるのでしょうか? メンターが手を出すチームが多いということ!?

この項目の内容がおかしいのではなくて、なぜこの項目がここにあるのかが疑問です。

3.2.2 No provision will be made to assist robots that drive off a tile to get back onto the tile.

タイルから外れたロボットがタイルに戻るのを支援するための準備は行われません。

(毎回しつこいですが・・・)「タイルから外れた」ではなく「フィールドから外れた」の間違いと思われます。

3.3.1 (The grid lines indicated in the drawings below are for reference only, and competitors can expect tiles to be added or omitted.)

(下の図に示されているグリッド線は参考用であり、競技者はタイルを追加または省略することができます。)

「下の図」というのはどれのことなんだろう? 3.3.5の下の図のことなのでしょうかねぇ? それではグリッド線とはどれのことなのでしょうか? おそらく、これは、大昔のルールあった説明が、メンテされずに残っているものと想像します。

3.4.5. The field designers will predetermine the number of checkpoint markers and their locations.

フィールド設計者は、チェックポイントマーカーの数と位置を事前に決定します。

(これも毎回しつこいですが・・・)フィールド設計者が決めるのは、「チェックポイントマーカーの数」ではなくて「チェックポイントの数」ですよねぇ。

3.5.1. The maximun size of a speed bump can be the size of a tile (30cm x 30cm)

スピードバンプの最大サイズはタイルサイズ (30cm x 30cm)

スピードバンプと言えば棒状のものを想像しますが、板状のものでもよく、最大でタイル1枚分(30cm×30cm)になりました。まあ、スピードバンプが黒線の上に置かれると、バンプ上に黒線を描くので何ら問題はなさそうです。

2025ルールのプレアナウンスで、「スピードバンプ上に、交差点を設置できる」というのがありましたが、それは無くなったようです。

3.6.4. A dead end is when there are two green marks before an intersection (one on each side of the line); in this case, the robot should turn around.

行き止まりとは、交差点の前に緑色のマークが 2つある場合 (線の両側に 1つずつ) です。この場合、ロボットは方向転換する必要があります。

交差点の緑色の交差点マーカーについて、ここだけ green marks になっています。 これ、green marker じゃないの?

3.7.4. The ramp points will be awarded for each individual ramp tile instead of the entire ramp.

傾斜路の得点は、傾斜路全体ではなく、個々の傾斜路タイルごとに付与されます。

最初の概要に書かれていた通り、傾斜路はタイルごとに得点になりました。

ところが・・・この一つ手前の 3.7.3 に・・・

3.7.3. More than one tile may be used to build one ramp up or down. Despite the number of tiles used in the construction, the ramp will be scored as one ramp as it takes from one level to another.

1つの上りまたは下りスロープを構築するために、複数のタイルを使用できます。構築に使用されるタイルの数にかかわらず、スロープは、あるレベルから別のレベルに移動するため、1つのスロープとしてスコアリングされます。

連続した傾斜路(タイル)は1つの傾斜路として扱う・・・というルールが残っています。この 3.7.3 は 3.7.4 と矛盾していますよね。おそらく3.7.3の消し忘れだと思うのですが・・・(まあ、DRAFT版だから 笑)

3.7.6. The ramp must NOT have a drop-off immediately following a rise section, creating a peak-line structure or viceversa.

傾斜路は、上りの直後に下りを設けて山形構造を作成してはなりません。また、その逆も同様です。

傾斜路の上りと下りが連続することはないよ、と明記されました。

3.5.6 3.9.6 が重複しているので、どちらかが必要ありません。

4.1. Terms and Definitions

用語の定義が記述されました。

4.1.2. Calibration: Calibration refers to the process in which a team intervenes to adjust or fine-tune the settings of a tool.

これ、日本語の訳が難しい・・・

Calibration とは adjust や fine-tune をすることです、となんとなく意味が分かるのですが、日本語にすると「調整とは、調整したり調整することです。」と、すべて調整になっちゃう。

4.1.4. Tools are allowed as long as they are developed by the team or when they cannot independently complete a task, or a part of a task, that enables the robot to earn points by sending a signal to the controller without further development (e.g., color sensors, cameras, or libraries necessary for sensor operation).

ツールは、チームによって開発されたものであるか、または、ロボットがコントローラに信号を送信することでポイントを獲得できるタスクまたはタスクの一部を、それ以上の開発なしで独立して完了できない場合に限り許可されます (例: カラー センサー、カメラ、センサー操作に必要なライブラリ)。

4.1.5. Tools which are not developed by the team, which can independently complete a task, or a part of a task, which enables the robot to earn points by sending a signal to the controller without further development (e.g., line-following sensors, AI cameras, OCR libraries) are prohibited.

チームによって開発されていないが、ロボットがコントローラに信号を送信することでポイントを獲得できるタスクまたはタスクの一部を、それ以上の開発なしで独立して完了できるツール (例: ライン フォローイング センサー、AI カメラ、OCR ライブラリ) は禁止されています。

さて、ここが、今回の目玉商品です。

何が使用可能なのか、何が使用禁止なのか・・・これまでは、ルールでは良くわかりませんでした。だから、1つ1つ Forumで聞くしかありませんでした。

で、今回は、使っていいのが4.1.4、使ってはいけないのが4.1.5で説明されました。

これを読むと・・・

4.1.4

・チームが開発したものは使用OK

・既存のもの(商品)であっても、得点を得るために開発が必要なものなら使用OK

4.1.5

・チームが開発していないもので、開発なしで得点を得られるものは使用NG

というような説明なのですが・・・うん、まったくわかりません。

使用禁止の例としてAIカメラが書かれていますが、AIカメラを搭載すれば、なにも開発なしで得点できるか・・・というと、そんなことないですよねぇ。

ということで、結局、使っていいのかダメなのかは、Forumで1つ1つ聞くしかないと思います。

ただ、1つ言えるのは、AIソリューションの全面解禁は無くなったことは事実です。(当初、AIソリューションの全面解禁するとアナウンスされていたが、Forumで反対意見が多かったので、全面解禁がなくなった・・・と想像)

4.3.5. When batteries are transported, moved, or charged, it is strongly recommended that safety bags be used.

バッテリーを輸送、移動、または充電する場合は、安全バッグを使用することを強くお勧めします。

安全対策をすることは良いのですが、過剰な作業は負担になりますよね。ここでいうバッテリーはリチウム系のバッテリーなのではないでしょうか? アルカリ乾電池やニッケル水素充電池は安全バッグに入れる必要はないですよねぇ。(まあ、あくまでも「推奨」だから・・・目くじら立てるなよ、と言われそう)

4.3.8. Robots like drones or hovercrafts are prohibited in the challenge due to safety reasons.

安全上の理由により、ドローンやホバークラフトなどのロボットはチャレンジでは禁止されています。

ドローンとホバークラフトの禁止が明示されました。 ドローンは禁止されて仕方がないと思いますが、ホバークラフトは何でダメなの・・・まあ、確かにジャジしにくそうだから、禁止には賛成ですが・・・

4.5.5 The RoboCupJunior Rescue Committee may request them to answer surveys and participate in videotaped interviews for research purposes.

(これも毎回しつこいですが・・・)さすがに今の時代 ビデオテープ は使わないでしょう!(表現が時代遅れ)

5.6.1.A ramp as a hazard accounts for all inclined tiles that make up one ramp.

ハザードとしての傾斜路は、1つの傾斜路を構成するすべての傾斜タイルを含めます。

傾斜路は、(ひとまとめの傾斜路ではなく)タイルごとに得点することになったんだよねぇ? だから、このルールは間違っていると思うのですが・・・

5.6.3. When a robot reaches a checkpoint tile or stops on the goal tile, it will earn points for each tile it has passed since the previous checkpoint.

ロボットがチェックポイント タイルに到達するか、ゴール タイルで停止すると、前のチェックポイント以降に通過したタイルごとにポイントを獲得します。

ゴールタイルで停止すると(脱出ボーナスがもらえてさらに)チェックポイント得点が得られるのはわかりました。 ただ、もし、ゴールタイルで止まらない場合は競技進行停止になるのでしょうか? (それともスルーなの?)

競技進行停止の条件に該当するのが無いから(ゴールタイルの次のタイルはないので)わからない?

5.6.10 の式の意味がよくわかりません

まず _1、_2 は何で、こんなところについているの?

これ、

((SLVR_1)+(EZLP)) × ((SLVR_2)+(EZLP)) × ((SDVR)+(EZLP))

ですよねぇ。

さらに、銀の被災者を1つだけ救助した場合は

(SLVR_1)+(EZLP)

という式だし、

銀の被災者を2つとも救助した場合は

((SLVR_1)+(EZLP)) × ((SLVR_2)+(EZLP))

と式がどんどん変わりますよね。

ということで、この 5.6.10 が、とってもモヤモヤします。(私だけなの?)

6.1.5.

提出ドキュメントが、エンジニアリングジャーナルではなく、技術説明ビデオになりました。さらに

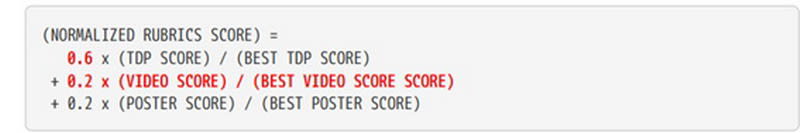

TDP、ビデオ、ポスターの評価割合が変わりました。(まあ、あんまり関係ないですね)

6.1.7

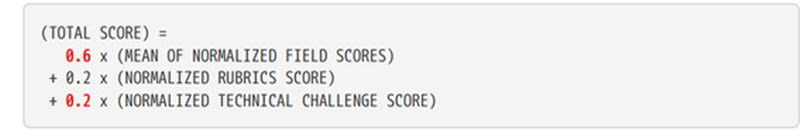

総合得点の計算比率が(微妙に)変わりました。

テクニカルチャレンジの割合が増えました。(メイン競技の割合が減りました)

6.2.6. Any external contact during the Technical Challenge is prohibited; non-team members are not allowed to take place on the competition area or to help the competitors remotely

テクニカル チャレンジ中の外部との接触は禁止されています。チーム メンバー以外の人が競技エリアに出入りしたり、競技者を遠隔で支援したりすることはできません。

ルールとしては正しいと思うのですが、「メンバー以外が競技エリアに入っちゃダメ」「競技を遠隔で支援してはダメ」というのは(テクニカルチャレンジだけではなく)競技全般に当てはまりますよね。だから、なぜこのルールが6.2章に書かれているか不思議です。

7.3.4

TDPはドキュメントではなく、WEBのフォームになりました。

どうも、自由人が多すぎて評価ができないから・・・だったらしい。

7.3.6. All teams must create and submit a Video before the competition. The Video should be short and showcasing the work of the team. These videos will be presented during the competition and should summarize the key aspects of the team’s project, design process, and innovations. A guide for the video format and rubrics are available on the RoboCupJunior Rescue Community Website.

すべてのチームは、競技の前にビデオを作成して提出する必要があります。ビデオは短く、チームの成果を紹介するものにしてください。これらのビデオは競技中に発表され、チームのプロジェクト、設計プロセス、革新の主要な側面を要約する必要があります。ビデオの形式と評価基準のガイドは、RoboCupJunior Rescue コミュニティ Web サイトで入手できます。

エンジニアリングジャーナル(活動記録)の代わりにチームの紹介ビデオを提出することになった。

(エンジニアリングジャーナルを書く必要が無い、と言っているわけではなく、提出する必要がなくなっただけ。)

8.1. If any rule clarification is needed, please contact the International RoboCupJunior Rescue Committee through the RoboCupJunior Forum.

ルールの明確化が必要な場合は、RoboCupJunior フォーラムを通じて国際 RoboCupJunior レスキュー委員会にご連絡ください。

この章だけ committee に International がついてる。(表記を統一して欲しいなぁ)

以上です。

特に、ロボットを作り直す必要があるようなルール変更はありませんね。