近くの公園にあった、巨大迷路!?

はたして M&Yのロボットは被災者全員を発見してスタート地点に戻ることができますでしょうか!?

以前にESP32の勉強をしようと思って、「どうせどれでも同じだろう・・・」と何も考えずに AMAZON で安物のESP32を購入したのですが・・・なんだか標準のモノとは違っていたので、普通のものを手に入れて勉強をすることにしました。

そんなわけで・・・

仕事の帰りに秋葉原の秋月電子に立ち寄り、ESP32 DevKitC なるのものを買ってきました。

(秋葉原に気軽に寄れるのは東京に住んでることの特権ですねぇ 笑)

まず・・・

を買うハズ・・・自分でも、これを買ったつもりだったのですが・・・

ESP32-DevKitC ESP-WROOM-32開発ボード

家に帰った後で確認したら、買ったのはコレでした。

何か・・・ダメダメですね。

まず、普通に使えるようにPC側をセットアップします。

・ArduinoのIDEを起動

・設定 > 環境設定 追加のポートマネージャーに「https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json」を入力(コピペ)してOKをクリック

・ツール > ボード > ボードマネージャー > esp32をインストール

・ツール > ボード > ESP32 Dev Module に変更

・CP210x USB - UART ブリッジ VCP ドライバ

https://jp.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

これは前回やったので、今回はいらないようです。

・ツール > シリアルポート > デバイス番号(今回は COM6)に変更

・ツール > UploadSpeed = 115200

・シリアルモニタ > 1152000 bps

とりあえず、概要はこんな感じです。

これで、Arduino IDE でプログラミング ⇒ ESP32 ができるようになりました。

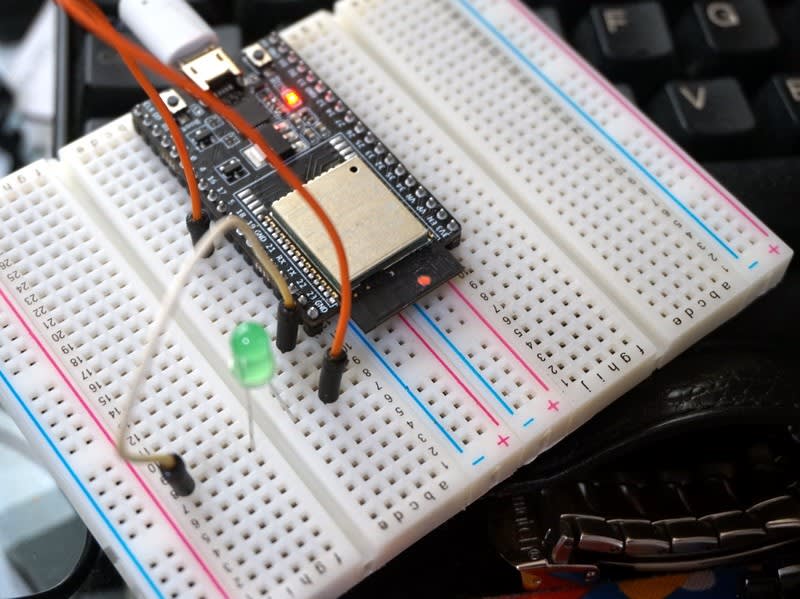

ESP32のモジュールをブレッドボードに挿すと・・・モジュールが幅広なので、片側の1列しか使えません。

そこで、ブレッドボードを合体して、その真ん中に挿しました。

まずは、LEDを点滅させてみます。

ここで、まず悩んだのが・・・Arduinoのピンとの対応が全く分かりません。

いろいろ調べると・・・以下の対応であることが分かりました。

Arduino ESP32のIO番号(主機能)

D0 3 Serial RXD

D1 1 Serial TXD

D2 15 HSPI SS, T3, A13

D3 13 HSPI MOSI, T4, A14

D4 12 HSPI MISO, T5, A15

D5 14 HSPI SCK, T6, A16

D6 0 boot mode, A11, T1

D7 2 boot mode, A12, T2

D8 16 Serial1

D9 17 Serial1

D10 5 VSPI CS

D11 23 VSPI MOSI

D12 19 VSPI MISO

D13 18 VSPI CLK

A0 25 DAC1, A18

A1 26 DAC2, A19

A2 27 A17

A3 4 A10, T0

A4 21 SDA

A5 22 SCL

ということで、例えばD13にLEDを接続する場合は、LEDを18ピンに接続します。

そして・・・以下のスケッチを実行すると・・・

void setup()

{

pinMode( 18,OUTPUT );

}

void loop()

{

digitalWrite( 18,HIGH );

delay( 10 );

digitalWrite( 18,LOW );

delay( 490 );

}

0.5秒毎にLEDが点滅します。

うん、やっと、プログラミングができる状態になった感じです。

前の記事はこちら 本日の滝めぐり

今度は都民の森に入ります。

展望台からの眺め・・・

東京の自然も捨てたものではありませんねぇ。

三頭大滝(みとうおおたき) 落差33mで、なかなか見ごたえがあります。

左のつり橋は・・・わざわざ滝を見るために作られた橋のようです。

橋の向こう側に道は続いていません・・・(笑)

大きすぎて・・・滝全体が写らない・・・

そして、雪が残っていました。

おまけ・・・

帰りに通った「人里」

「へんぼり」と読むそうです・・・

中山の滝(東京都西多摩郡檜原村下元郷)

落差が少ないですが・・・水量が多いので迫力があります。

龍神の滝(東京都西多摩郡檜原村)

雨乞いの滝(東京都西多摩郡檜原村数馬)

どうも、かつては道路から降りて近くから(下から)見られたのだと思うのですが・・・

滝の名の看板が倒れているし、通路のようなものが見当たらなくて、道路からしか見られませんでした。

九頭龍の滝(東京都西多摩郡檜原村数馬)

夢の滝(東京都西多摩郡檜原村)

続きの記事はこちら 本日の滝めぐり 続き

寒い冬が終わって、暖かくなってきたからか・・・燃費が良くなってきました。

今回は、555kmを走破して、給油量が24.08Lだったので、燃費は23.0km/Lでした。

やっぱり、燃費が悪いのはヒーターなのかなぁ・・・

本日の滝めぐり・・・

陣馬の滝(静岡県富士宮市猪之頭)

おなん淵(山梨県都留市鹿留)

ここは、梯子のような階段を下りて下まで行けたのですが・・・今回は、鉄の扉がしっかりと閉まっていました。

さらに・・・入られないように、高圧電流まで流されています。

(期間的に釣りを禁止する目的のようです・・・)

余談ですが、「高圧電流」という言葉は正しいのでしょうか?

高くするのは電圧であって、電流は大きくするものですよね。

高電圧注意、または、大電流注意、なら分かるのですが・・・ねぇ(笑)

(ぐぐると、「高電圧が掛かったところに流れる電流」という意味らしい・・・例えば、稲妻の空中放電のように高電圧が流れたときの電流のこと・・・確かに、こういうのは電圧だけ高くても意味がないですもんね)

太郎次郎滝(山梨県都留市夏狩)

田原の滝(山梨県都留市十日市場)

ついでに・・・

これ、もと京王線の車両(5000系)だよね!

皇居の隣にある、東御苑に行ってきました。

休日の昼間だったので・・・沢山の外国からの観光客がいらしていました。

そして、もう・・・一部の桜が咲いていました。

まだ、ちょっと・・・という感じもしますが・・・

桜の花を見ると心が和むのは、私が日本人だから・・・(笑)

昨日(3月9日)付で、RCJJ関東ブロックのHPの記事が更新されていました。

今年のジュニア・ジャパンオープンの参加チームの割り当てがされたようです。

あれ、レスキューシミュレーションが無い・・・と思ったけど、あれは関東ブロックではやってませんでしたね。

まあ、チームの皆さんはシドニー世界大会を目指して頑張ってください!

私はハード工作は(根がソフト屋なので)苦手なのですが・・・最近、いろいろなハードが出てきており、完全に時代に取り残されてしまっています。

フォーラムの質問に、ESP32を使用可能かどうかの質問があり、「ESP32って何?」から始まりました。

で、よくわからないけど、勉強用にAMAZONで安物を購入してみました。

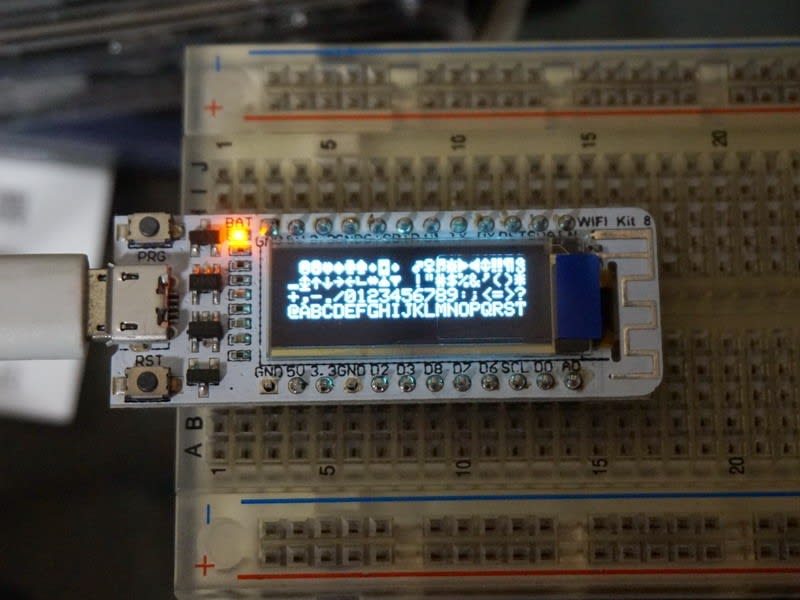

手に入れたのが、コレ

Pinbotronix ESP8266 WiFi開発ボード 0.91インチESP8266 OLEDディスプレイWifiキット8

CP2102 IOTサポート Arduino IDE NodeMCU LUA

なんか、基板の上に小さなOLEDが搭載されていてカッコイイ・・・というのが選択した理由です。

では、触ってみます・・・

まず、Arduino IDE を起動します。

ファイル⇒環境設定

表示された環境設定のダイアログの「追加のボードマネージャのURL」に

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

を入力して、OKボタンをクリックをします。

次に、ツール⇒ボード⇒ボードマネージャー を選択すると、ボードマネージャーが表示されます。

その中から、「esp8266 by ESP8266 community」選択してインストールボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

インストールが終わったら、閉じるボタンをクリックします。

これで Arduino IDE に ESP8266用のArduinoコア がインストールされました。(らしい)

さあ、これでOK・・・とは行きませんでした。

スケッチが転送できません。(シリアルポートが選べない状態になっていて、転送がエラーになります)

まあ、いつものことです。

いろいろ調べた結果・・・

https://docs.heltec.cn/#/zh_CN/user_manual/how_to_install_esp8266_Arduino

追加のボードマネージャのURL は

https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series/releases/download/0.0.1/package_heltec_esp8266_index.json

ボードマネージャーで追加するのは

Heltec ESP8266

だと分かりました。

それでも、スケッチを転送しようとすると、転送エラーになります。

で・・・結局原因は・・・

CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers

このドライバのインストールが必要でした。

デバイスマネージャーをよく見たら、エラーになっていた。

上のドライバーをインストールしたら、シリアルポートが有効になりました。

今回も長かった!

OLEDのデモプログラムを転送したら、きれいに表示されました。(めっちゃ小さいけど・・・)

撮影の腕が悪いので、上の写真では文字がにじんでいる感じですが、文字ははっきり表示されます。

ただ・・・めっちゃ小さい!

※備忘録として・・・Reset のポート番号を16に変更する

ロボカップジュニア・ジャパンの理事会の議事録が・・・いつのまにかアップされていました。

いつのまにか、というのは、いつもはトップページのNews(ニュース)に記載されるのですが、今回は何も記載されていません。

なんだか、まるで、見てほしくないみたい・・・(笑)

相変わらず、議事録だけで会議での提示資料が無いので、詳細が分かりません。

これ、どうにかならないのでしょうか? ねぇ。

とりあえず、議事録を読んでみて分かったこと・・・

まずは (3)① 世界大会に参加するチームに対して、補助金を出すようです。といっても、以前のようにどこかから補助金が出る訳ではないので、自前の収入から割り当てるようです。ジャパンオープンの参加費の10%を目途(上限100万円)に支給するようです。勿論、1チーム100万円ではなく、100万円を参加チームで割るので・・・一人頭・・・大した事ありませんなぁ(笑)

ただ、この大したことのない100万円は、ジャパンオープンの参加費から供出されるので、参加者全員からぼったくって(もとい、収集して)いることを忘れないで欲しいですね。(ジャパンオープンの参加費、1人15,000円ですが・・・これを高いと考えるか、安いと考えるか・・・特に、世界大会には絶対に行けないNLの参加者も、WLと同じ15,000円!)

私としては、世界大会に参加するチームに補助金を出す必要は無いと思うのですがねぇ・・・

(4)① 2020年のアジアパシフィックの運営に協力する・・・同じロボットの大会のWRSと同時開催で、両方に関わっている人もいるので、普通に考えてもスタッフ不足になりそう・・・大丈夫なのかなぁ!?

どう考えても、WRSの方がお金持ちなので、待遇が良いだろうから、そちらにスタッフが流れちゃうと思うのですが・・・

特に、2017年のRoboCup2017名古屋で、ジュニア・ジャパンのやり方で(いろいろと)痛い目を見たので・・・(ぴぃ~)です。

(5)①理事の改選について。 私の一番の疑問・・・理事って、誰がどのように選ぶの? 理事の改選に当たって、立候補や推薦を募集していたけど・・・どうやって決まったの? この議事録だと、現理事(旧理事)が新理事を勝手に選んでいるみたい。なんだか、王様の世継ぎ選びみたいな感じです。(これ、公正、公平な決め方なの? 単に現理事の好き嫌いで決めてるだけじゃないの?)

あの、募集は何だったの!?

ちょっと今回の理事改選のやり方を見て・・・私の中のジュニア・ジャパンへの信頼性が揺らぎました。

(6)① ジュニア・ジャパンオープン2019和歌山のスタッフについて

スタッフは高校生以上で、中学生はボランティア・・・スタッフとボランティアの違いは何だろう・・・どうもそれが⑦に書かれていることの様で、スタッフは旅費が出る、ボランティアは旅費が出ない?

まあ~ こんなところかと・・・

RCJJ関東ブロックのHPに新しい記事が掲載されていました。

記事を読んでみると・・・まだ参加枠の割り当てがあったのはサッカーだけのようです。

WLオープンは1チーム

WLライトウェイト:3チーム

NLビギナーズ:4チーム

で・・・レスキューとOnStageは枠数の割り当てもまだのようです・・・

確か、2月の中旬頃に、全国のブロックのエントリー数が決定したので、順次割り当てされる・・・とアナウンスがあってから

もう、かなりの日数が経過しています。

ブロックへの割り当ての配分に、そんなに時間が係るものなのでしょうか?

何か、もめてんのかなぁ・・・(笑)

羽根木公園の梅まつり・・・

前回よりもきれいに咲いていました。

最後に、大きなカメラを持っている人が、バシバシ連写をしていたので、何だろうと見たら「うぐいす」っが居ました。

私も撮ってみたのですが・・・まあ、しょせん素人が撮るとこんなものです。(笑)

玉川上水を巡っていて・・・明大前の駅の近くで井の頭線を橋で越えていることが分かりました。

それがこの写真です。

この橋の上には狭い歩道の向こう側に、太い丸いパイプ状のものがあります。

これが、玉川上水なんだそうです。

(何かで、汲み上げているってことなんでしょうか!?)

で・・・ここで、普通ならレポートが終わってしまうのですが・・・

2019年3月2日の「NHKドキュメンタリー - 鉄オタ選手権~京王電鉄の陣~」というのが放送されて、そのHPにあった動画を見ていたら・・・ちょうどこの橋のことが紹介されていました。

上の写真の橋の下には、確かに4線分のスペースがあります。そして使っているのは(当然ながら)2線だけですね。

橋から北に向かった先も2線分のスペースしかありません。

で・・・この橋の下の+2線分は、何かというと・・・

昔に第二山手線ともいうべき、環状線として東京山手急行電鉄という構想があり

明大前の、この橋は、井の頭線(2線)と東京山手急行電鉄(2線)を想定して作成した第二山手線の遺構なんだそうです。

まあ、そう言われてみれば・・・納得です。(でも、何でここだけ!?)

第二山手線ができていたら、とても便利だったと思うのですが・・・結局は資金が用意できず、関東大震災、世界恐慌、戦争の影響で計画は立ち消えになったそうです。

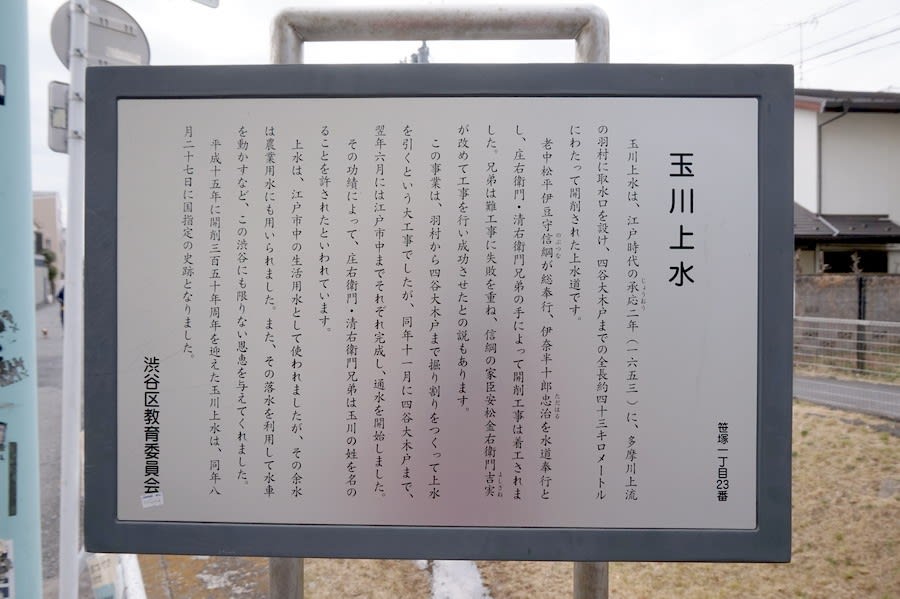

我が家の近くを流れている玉川上水

子供のころは、玉川上水も普通の川だと思っていて、「何で玉川上水と神田川の2つの川があって、神田川は坂の下の低い場所を流れているのに、玉川上水はこんなに高いところにあるのだろう?」と疑問でした。

その後・・・玉川上水は江戸の飲み水を多摩川の上流から引き込むための「わざわざ治水工事をして引いた川」ということが分かりました。

さらに・・・最近のTVのドキュメンタリー番組でやっていた神田上水(神田川)

えっ、神田川も上水として治水工事をして引いた川だったの!?

まあ、しょうもない前置きはこれくらいにして・・・

玉川上水は、富士見ヶ丘のあたりで蓋がされて地下を流れるようになっています。

確か新宿まで流れていたと思うのですが・・・その跡をたどってみました。

すると・・・代田橋あたりで、一旦地上にもどりました。(つまり、普通の川のようになっていました。)

代田橋の駅(京王線)をくぐると、また地下になります。

環七を越えると、再び川になりました。

そして笹塚の駅の手前で地下に・・・

笹塚の駅を越えると再び地上に

ここが、地上の最後の場所だと思います。

そこから先は、道路毎に橋の手すりが名残として残っているのですが・・・蓋の上に公園が続いていました。

道の駅なるさわ の案内板

その中にある「温泉 鳴沢いきやりの湯」

テブラで「村民以外の方は、利用できません。」だって。

村民専用の施設ってこと・・・!?