結論をさきにいえば、隠れた名著とは、もしかしたらこういう著書のことをいうのかもしれない。

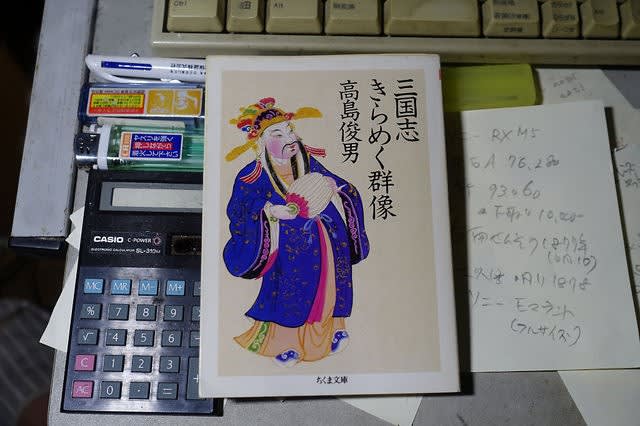

古書店でなにげなく手に入れた本だが、そういってみたいくらい感心したので、しばらくは余震がつづくだろう。

ちくま文庫で、全一巻、末尾の人名索引までふくめ、445ページ。

参考までに、もくじを掲げておこう。

・はじめに

・正史「三国志」の話

1.混沌(カオスのはじまり)

2.曹操をめぐる勇士傑物

3.北方の勇者たち

4.献帝とその周辺

5.荊州の人々

6.西方の暴れ者

7.孫権の家臣

8.劉備の配下

9.益州・漢中の人たち

10. 女たち

11. 四大スター

本書の特長は、登場人物別にトピックを立てていること、これら十一の大項目の下に、人物の名前がならぶ。

多少「三国志」に馴染んだことがあるという読者でないと、この「三国志 きらめく群像」は読みにくいかもしれない。

特筆しておきたいのは、冒頭の一章「正史『三国志』の話」だろう。高島俊男さんの世界観、人間観が、端的に表明してあり、読み応え十分。

つぎに少々長い引用をさせていただく。

《「三国志」を読んだ人ならだれでも感じるにちがいないことであるが、この史書は、事実、ないしは事実の経緯についての記載がいたって不備である。そのくせ、というか、そのかわりにというか、人物の発言の記載はむやみに詳細である。たとえば例の赤壁の戦い、いつ、どこで、どういう戦いであったのか、この一大戦役がどういう経過をたどったのか、ほとんど書いてない。赤壁の戦い、というが、はたしてその赤壁が主戦場であったのかどうかもわからない。そのくせその前後の魯粛・諸葛亮等々の発言はばかにくわしくしるしてある。考えてみればおかしなことで、数十万人の目の前でおこなわれた戦争のことさえもうわからないのに、柳営の奥深くでひそひそとかわされた機密の会話が、なぜそんなに詳細にわかるのか。

実はこれが中国の史書の特質ないし習慣なのであって、前後の事実の脈絡に抵触しなければ、人物の発言は自由に作ってよいのである。あるいは、そここそが歴史家の腕のふるいどころなのである。史実を捏造するわけにはゆかないが、発言は、どうせだれも聞いていないのだし、聞いていた人があったところで、しゃべった当人も聞いていた人もそう一々おぼえているはずがないし、どっちにしてももうみんな死んでしまっているのだから、そこはもう歴史家の自由裁量の範囲なのであって、椽大(てんだい)の筆をふるって華麗な発言を創作するのである》(本書395ページ)

高島俊男さんは、まれにみるリアリストである。文学者であるから、ある程度の虚構、フィクションも許容範囲にあることはいうまでもないが、本書に関しては、リアリストに徹している。正史「三国志」と、作り話の「三国志演義」を、可能なかぎりクリアに区別し、“事実”はどうであったかを、学者としての良心に照らして究明していく。

その手さばきに、わたしは魅了された。

いうまでもないことであるが、吉川英治の「三国志」は、あくまで小説であって、作り話なのである。

ではじっさいは、どうであったか?

じっさいの曹操や劉備、孫権、諸葛亮は、どんな人物であったのか?

歴史というもののおもしろさ、つまらなさの向こうに、一時代の“現実”がおもむろにくっきりと姿を現わす。

本来は学者であるから、資料は丹念に読み込んだうえで、歴史上の重要人物や、その周辺人物に肉薄していく。そこからあぶりだされるのは、きわめて辛口の人間観である。

「そうか、諸葛亮とはそういう人物であったか!」

神話をはぎ取ってしまえば、そこに等身大の人間が現われる。

ただし、世の人は“現実”を知りたいのではなく、講談に聞きほれ、ヒマをつぶしたいのである。偶像に拝跪したいのである。

有名な宗教家、思想家の場合であろうと、歴史上の英傑であろうと、その大半は偶像である。人間は偶像を必要とする生き物である。そのあたりの見極めが、本書の読みどころ。

高島さんは、こういう辛口の史眼を、どのようにして手に入れたのだろう。

善玉でしかも英雄の中の英雄あつかいされている諸葛孔明に対する評価に、高島さんの辛口ぶりがよく表わされている。

世に名高い三顧の礼だとか、天下三分の計だとかに対し、きわめてシニカルな態度で臨んでいる。リアリストにいわせれば、そんなものは、後世のでっち上げなのである。

歴史的なフィクションのおもしろさだけに満足できるなら、小うるさいおやじの寝言として一蹴してしまうこともできるだろう。

著者は、中国史に精通している。司馬遷の「史記」ではなく、司馬光の「資治通鑑」について語れる人が、日本に何人いるのか? そういう意味では、博覧強記の端倪すべからざる、貴重な人である。

とはいえ、高島さんにいわせると、正史にもホントでないことはいくらでも書いてあるそうであるし、「資治通鑑」も同様とのこと。したがって正史とは正しい歴史ではなく、「正統の歴史」の略である。

正史「三国志」における記載内容のバランスは、

魏史 56%

呉史 28%

蜀史 16%

・・・だそうである。

曹操の次男曹丕(そうひ)が魏の初代皇帝の座についたのだから、魏史が中心になるのは当然。高島さんは、口を酸っぱくして、そのあたりを掘り返し、世の誤解・曲解を正そうとしておられる。

血湧き肉躍るようなインチキな出来事ではなく、「事実」はどうであったのか、それを究明するのが本書の主要テーマ。垢や作り話がこれでもか、これでもかとばかりこびりついているのを、入念に洗いおとしていく。そこに、高島さんの世界観、人間観がたち現われてくる。

曹操と諸葛孔明は「三国志」の中では、悪玉、善玉の代表であり、二大スターだが、むろん著者は容赦しない。

「ふむふむ、かくもありなん」

現在のわたしにはその辛口ぶりが心地よい。ただし、軽薄で乱暴な偶像破壊ではないことは見落としてはならない。

正史「三国志」から「三国志演義」まで、千二百年の時が流れている。正史が読まれることは少ないが、日本でも江戸時代中期に、読本「通俗三国志」(湖南文山)という翻案が書かれ、当時の庶民に人気を博し、以来「三国志」といえば、この流れの方を指すようになった。なお、「三国志」と「三国志演義」の違いについてはWikipediaに譲ろう。

1853年(嘉永6)、ペリーが来航するころまで、日本と日本人は、圧倒的に中国文化の影響下にあった。キリスト教だとか、ギリシャ哲学だとか、その他もろもろの西洋文化は、日本に入ってきて、たった百年、百五十年の歴史しかない。

尊敬する塩野七生さんの場合でいえば、彼女はイタリアにほぼ永住しているようではあっても、日本人である。千五百年にわたる中国文明、文化の影響が、骨身にしみついていることは疑いようがない。

中国の歴史は、キリスト教のない・・・、つまり一神教という宗教のない壮大な人間ドラマである。春秋・戦国時代を通じ、中国史の真のおもしろさは、そこにある、とわたしはおもう。

映画やTVドラマ、小説、ゲームと、三国志を素材としたものは、まことに汗牛充棟の観がある。ちなみにネットで検索したら、あきれるほどの記事がヒットした(@_@)

それくらい、男の子、または元男の子には人気があるフィクションだということである。

まあ、いま読むとしたら、

・陳舜臣「秘本三国志」(毎日新聞社刊)

・宮城谷昌光「三国志」(文藝春秋社刊)

・北方謙三「三国志」(角川春樹事務所)

この三作品かな(?_?)

昨日買ってきたのが、宮城谷さんの「三国志」。

宮城谷さんはこれまで「夏姫春秋」「重耳」その他でお世話になっている。

第一巻がおもしろくなければ、もちろんあとは読まない(^^;)

※「椽大(てんだい)の筆」とは、立派な文章、大文章、大論文の意。

※三国志についてわかりやすく学べる本おすすめ10選!

この10選の中に本書「三国志 きらめく群像」は、残念ながら選ばれていない。

https://honcierge.jp/articles/shelf_story/2370

だからこそ、わたし的には強く推しておきたい。

評価:☆☆☆☆☆

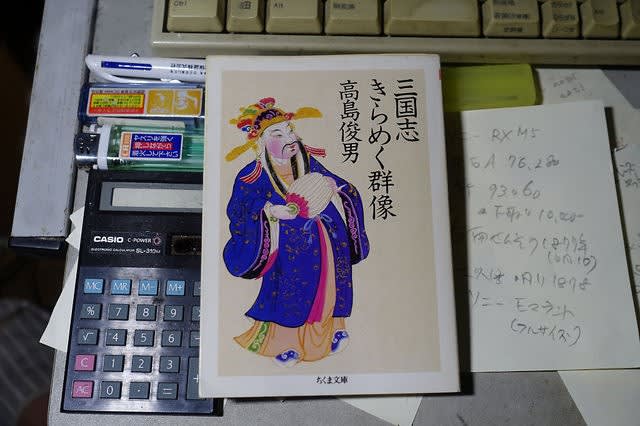

古書店でなにげなく手に入れた本だが、そういってみたいくらい感心したので、しばらくは余震がつづくだろう。

ちくま文庫で、全一巻、末尾の人名索引までふくめ、445ページ。

参考までに、もくじを掲げておこう。

・はじめに

・正史「三国志」の話

1.混沌(カオスのはじまり)

2.曹操をめぐる勇士傑物

3.北方の勇者たち

4.献帝とその周辺

5.荊州の人々

6.西方の暴れ者

7.孫権の家臣

8.劉備の配下

9.益州・漢中の人たち

10. 女たち

11. 四大スター

本書の特長は、登場人物別にトピックを立てていること、これら十一の大項目の下に、人物の名前がならぶ。

多少「三国志」に馴染んだことがあるという読者でないと、この「三国志 きらめく群像」は読みにくいかもしれない。

特筆しておきたいのは、冒頭の一章「正史『三国志』の話」だろう。高島俊男さんの世界観、人間観が、端的に表明してあり、読み応え十分。

つぎに少々長い引用をさせていただく。

《「三国志」を読んだ人ならだれでも感じるにちがいないことであるが、この史書は、事実、ないしは事実の経緯についての記載がいたって不備である。そのくせ、というか、そのかわりにというか、人物の発言の記載はむやみに詳細である。たとえば例の赤壁の戦い、いつ、どこで、どういう戦いであったのか、この一大戦役がどういう経過をたどったのか、ほとんど書いてない。赤壁の戦い、というが、はたしてその赤壁が主戦場であったのかどうかもわからない。そのくせその前後の魯粛・諸葛亮等々の発言はばかにくわしくしるしてある。考えてみればおかしなことで、数十万人の目の前でおこなわれた戦争のことさえもうわからないのに、柳営の奥深くでひそひそとかわされた機密の会話が、なぜそんなに詳細にわかるのか。

実はこれが中国の史書の特質ないし習慣なのであって、前後の事実の脈絡に抵触しなければ、人物の発言は自由に作ってよいのである。あるいは、そここそが歴史家の腕のふるいどころなのである。史実を捏造するわけにはゆかないが、発言は、どうせだれも聞いていないのだし、聞いていた人があったところで、しゃべった当人も聞いていた人もそう一々おぼえているはずがないし、どっちにしてももうみんな死んでしまっているのだから、そこはもう歴史家の自由裁量の範囲なのであって、椽大(てんだい)の筆をふるって華麗な発言を創作するのである》(本書395ページ)

高島俊男さんは、まれにみるリアリストである。文学者であるから、ある程度の虚構、フィクションも許容範囲にあることはいうまでもないが、本書に関しては、リアリストに徹している。正史「三国志」と、作り話の「三国志演義」を、可能なかぎりクリアに区別し、“事実”はどうであったかを、学者としての良心に照らして究明していく。

その手さばきに、わたしは魅了された。

いうまでもないことであるが、吉川英治の「三国志」は、あくまで小説であって、作り話なのである。

ではじっさいは、どうであったか?

じっさいの曹操や劉備、孫権、諸葛亮は、どんな人物であったのか?

歴史というもののおもしろさ、つまらなさの向こうに、一時代の“現実”がおもむろにくっきりと姿を現わす。

本来は学者であるから、資料は丹念に読み込んだうえで、歴史上の重要人物や、その周辺人物に肉薄していく。そこからあぶりだされるのは、きわめて辛口の人間観である。

「そうか、諸葛亮とはそういう人物であったか!」

神話をはぎ取ってしまえば、そこに等身大の人間が現われる。

ただし、世の人は“現実”を知りたいのではなく、講談に聞きほれ、ヒマをつぶしたいのである。偶像に拝跪したいのである。

有名な宗教家、思想家の場合であろうと、歴史上の英傑であろうと、その大半は偶像である。人間は偶像を必要とする生き物である。そのあたりの見極めが、本書の読みどころ。

高島さんは、こういう辛口の史眼を、どのようにして手に入れたのだろう。

善玉でしかも英雄の中の英雄あつかいされている諸葛孔明に対する評価に、高島さんの辛口ぶりがよく表わされている。

世に名高い三顧の礼だとか、天下三分の計だとかに対し、きわめてシニカルな態度で臨んでいる。リアリストにいわせれば、そんなものは、後世のでっち上げなのである。

歴史的なフィクションのおもしろさだけに満足できるなら、小うるさいおやじの寝言として一蹴してしまうこともできるだろう。

著者は、中国史に精通している。司馬遷の「史記」ではなく、司馬光の「資治通鑑」について語れる人が、日本に何人いるのか? そういう意味では、博覧強記の端倪すべからざる、貴重な人である。

とはいえ、高島さんにいわせると、正史にもホントでないことはいくらでも書いてあるそうであるし、「資治通鑑」も同様とのこと。したがって正史とは正しい歴史ではなく、「正統の歴史」の略である。

正史「三国志」における記載内容のバランスは、

魏史 56%

呉史 28%

蜀史 16%

・・・だそうである。

曹操の次男曹丕(そうひ)が魏の初代皇帝の座についたのだから、魏史が中心になるのは当然。高島さんは、口を酸っぱくして、そのあたりを掘り返し、世の誤解・曲解を正そうとしておられる。

血湧き肉躍るようなインチキな出来事ではなく、「事実」はどうであったのか、それを究明するのが本書の主要テーマ。垢や作り話がこれでもか、これでもかとばかりこびりついているのを、入念に洗いおとしていく。そこに、高島さんの世界観、人間観がたち現われてくる。

曹操と諸葛孔明は「三国志」の中では、悪玉、善玉の代表であり、二大スターだが、むろん著者は容赦しない。

「ふむふむ、かくもありなん」

現在のわたしにはその辛口ぶりが心地よい。ただし、軽薄で乱暴な偶像破壊ではないことは見落としてはならない。

正史「三国志」から「三国志演義」まで、千二百年の時が流れている。正史が読まれることは少ないが、日本でも江戸時代中期に、読本「通俗三国志」(湖南文山)という翻案が書かれ、当時の庶民に人気を博し、以来「三国志」といえば、この流れの方を指すようになった。なお、「三国志」と「三国志演義」の違いについてはWikipediaに譲ろう。

1853年(嘉永6)、ペリーが来航するころまで、日本と日本人は、圧倒的に中国文化の影響下にあった。キリスト教だとか、ギリシャ哲学だとか、その他もろもろの西洋文化は、日本に入ってきて、たった百年、百五十年の歴史しかない。

尊敬する塩野七生さんの場合でいえば、彼女はイタリアにほぼ永住しているようではあっても、日本人である。千五百年にわたる中国文明、文化の影響が、骨身にしみついていることは疑いようがない。

中国の歴史は、キリスト教のない・・・、つまり一神教という宗教のない壮大な人間ドラマである。春秋・戦国時代を通じ、中国史の真のおもしろさは、そこにある、とわたしはおもう。

映画やTVドラマ、小説、ゲームと、三国志を素材としたものは、まことに汗牛充棟の観がある。ちなみにネットで検索したら、あきれるほどの記事がヒットした(@_@)

それくらい、男の子、または元男の子には人気があるフィクションだということである。

まあ、いま読むとしたら、

・陳舜臣「秘本三国志」(毎日新聞社刊)

・宮城谷昌光「三国志」(文藝春秋社刊)

・北方謙三「三国志」(角川春樹事務所)

この三作品かな(?_?)

昨日買ってきたのが、宮城谷さんの「三国志」。

宮城谷さんはこれまで「夏姫春秋」「重耳」その他でお世話になっている。

第一巻がおもしろくなければ、もちろんあとは読まない(^^;)

※「椽大(てんだい)の筆」とは、立派な文章、大文章、大論文の意。

※三国志についてわかりやすく学べる本おすすめ10選!

この10選の中に本書「三国志 きらめく群像」は、残念ながら選ばれていない。

https://honcierge.jp/articles/shelf_story/2370

だからこそ、わたし的には強く推しておきたい。

評価:☆☆☆☆☆