ディーリア・オーウェンズ(Delia Owens、1949年頃 ~ )は自分の生年月日を公表していないようだ。女子にはよくあること。軽蔑や尊敬とは無縁のことで、気にしているのは、本人だけだろう。

ビッグ・レッドは「ザリガニの鳴くところ」の中で、カイアが餌をあげて、仲良くしている砂洲のカモメ。

サンディ・ジャスティスは監房に自由に出入りし、カイアの房内にやってきて、彼女を慰めてくれる牡猫である。オーエンズのペンは、これ以上は表現できないほど巧みに、魅力たっぷりに、これら小動物を描き込んでいる。

ビッグ・レッド

サンディ・ジャスティス

この二人(二匹といったらいいのか)を、冒頭の登場人物の一覧に付け加えてもいいほど。

これらのいわば“脇役”にも名が与えられ、他の者と区別されているところも、わたしには新鮮だった。主人公のカイアが心を通わしているのだ。

ただのそのへんの猫ではなく、そのへんのカモメじゃない。

こういったところに、動物学者としての作者オーエンズのメッセージが込められている。

ほかにも、名付けられた生きものが出てきたかなあ、わたしは忘れてしまったけれど。

カイアは、2冊の本を出す。それから死ぬまでに、7冊の本を。その多くが何らかの賞を獲得したという。オーウェンズは、生物学者として、そう書かずにはいられない。

家族、そして男性に対する不信が、このストーリーの背後に、ふつふつと煮えたぎっている。悲しみは、そこからやってくるのだろう。オスはメスが、メスはオスが。その一対がそろわなければ、子孫を残すことはできない^ωヽ*

57章(最終章)は、本書を読む人に、重くのしかかってくる。

キャサリン・ダニエル・クラーク

“カイア”

湿地の少女

1945年―2009年

古くからの友人で、カイアと結婚し、その最後を見届けたテイトは、そう墓碑名を刻む。

たったこれだけなのだが、このことばの向こうに湿地の少女として生きた“すべて”が眠りについている。

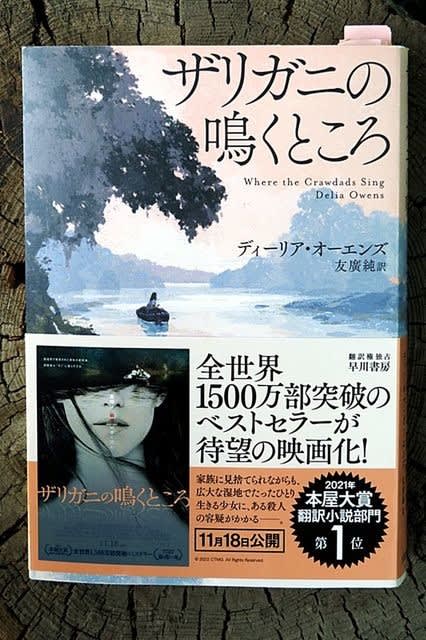

すばらしき一冊に巡り合った。早川書房に感謝だな。このとんでもない猛暑の夏に、「ザリガニの鳴くところ」に出会えたことを感謝申し上げる。

最後に、やや長くなるが、ここを引用させていただこう。

《硬くなったパンと燻製の魚で簡単な食事を済ませたあと、ポーチのベッドの端に坐って虫除け網の外を見まわした。

そのときふと、一匹の雌のカマキリがすぐそばの枝を音もなく歩いているのが目に入った。その昆虫は節のある前脚で蛾を掴みとってはせっせとそれを噛み砕いており、口からはみ出た蛾の羽がまだばたばたと動いていた。と、雄のカマキリが一匹、誇らしげに行進するポニーさながらに、まっすぐ頭をもたげて彼女に求愛しはじめた。

雌も興味をもったようで、彼女の触覚が二本の指揮棒のようにゆらゆら揺れた。雄の抱擁が力強いのか優しいのか、カイアにはわからないが、彼が卵を受精させるべく交尾器を近づけていると、雌は優雅な長い首をうしろにまわし、そのまま雄の頭を食いちぎってしまった。

彼自身は交尾に忙しくて気がついていないようだったが、彼が短くなった首を振って作業に没頭しているうちに、雌は彼の胸部から羽へと、少しずつ雄をかじりとっていった。しまいに雄は、頭も心臓もない下半身だけの姿なり、そこでようやく、自分の最後の前脚をくわえている雌と交尾を済ませたのだった。》(378ページ)

恐るべきことを、生物学者らしく、さりげなく書いている。ここはあまたある重要な伏線の一つ。「ザリガニの鳴くところ」が真に恐るべきリアリティーを発揮しているとしたら、こういうシーンである。

55章 草の花 1970年

56章 ゴイサギ 1970年

57章 ホタル

ことにラスト57章は、何度も書き直しているだろう。長篇小説はここに集約される。

いかにもフーダニットらしい、驚愕と戦慄が待っている。

評価:☆☆☆☆☆

ビッグ・レッドは「ザリガニの鳴くところ」の中で、カイアが餌をあげて、仲良くしている砂洲のカモメ。

サンディ・ジャスティスは監房に自由に出入りし、カイアの房内にやってきて、彼女を慰めてくれる牡猫である。オーエンズのペンは、これ以上は表現できないほど巧みに、魅力たっぷりに、これら小動物を描き込んでいる。

ビッグ・レッド

サンディ・ジャスティス

この二人(二匹といったらいいのか)を、冒頭の登場人物の一覧に付け加えてもいいほど。

これらのいわば“脇役”にも名が与えられ、他の者と区別されているところも、わたしには新鮮だった。主人公のカイアが心を通わしているのだ。

ただのそのへんの猫ではなく、そのへんのカモメじゃない。

こういったところに、動物学者としての作者オーエンズのメッセージが込められている。

ほかにも、名付けられた生きものが出てきたかなあ、わたしは忘れてしまったけれど。

カイアは、2冊の本を出す。それから死ぬまでに、7冊の本を。その多くが何らかの賞を獲得したという。オーウェンズは、生物学者として、そう書かずにはいられない。

家族、そして男性に対する不信が、このストーリーの背後に、ふつふつと煮えたぎっている。悲しみは、そこからやってくるのだろう。オスはメスが、メスはオスが。その一対がそろわなければ、子孫を残すことはできない^ωヽ*

57章(最終章)は、本書を読む人に、重くのしかかってくる。

キャサリン・ダニエル・クラーク

“カイア”

湿地の少女

1945年―2009年

古くからの友人で、カイアと結婚し、その最後を見届けたテイトは、そう墓碑名を刻む。

たったこれだけなのだが、このことばの向こうに湿地の少女として生きた“すべて”が眠りについている。

すばらしき一冊に巡り合った。早川書房に感謝だな。このとんでもない猛暑の夏に、「ザリガニの鳴くところ」に出会えたことを感謝申し上げる。

最後に、やや長くなるが、ここを引用させていただこう。

《硬くなったパンと燻製の魚で簡単な食事を済ませたあと、ポーチのベッドの端に坐って虫除け網の外を見まわした。

そのときふと、一匹の雌のカマキリがすぐそばの枝を音もなく歩いているのが目に入った。その昆虫は節のある前脚で蛾を掴みとってはせっせとそれを噛み砕いており、口からはみ出た蛾の羽がまだばたばたと動いていた。と、雄のカマキリが一匹、誇らしげに行進するポニーさながらに、まっすぐ頭をもたげて彼女に求愛しはじめた。

雌も興味をもったようで、彼女の触覚が二本の指揮棒のようにゆらゆら揺れた。雄の抱擁が力強いのか優しいのか、カイアにはわからないが、彼が卵を受精させるべく交尾器を近づけていると、雌は優雅な長い首をうしろにまわし、そのまま雄の頭を食いちぎってしまった。

彼自身は交尾に忙しくて気がついていないようだったが、彼が短くなった首を振って作業に没頭しているうちに、雌は彼の胸部から羽へと、少しずつ雄をかじりとっていった。しまいに雄は、頭も心臓もない下半身だけの姿なり、そこでようやく、自分の最後の前脚をくわえている雌と交尾を済ませたのだった。》(378ページ)

恐るべきことを、生物学者らしく、さりげなく書いている。ここはあまたある重要な伏線の一つ。「ザリガニの鳴くところ」が真に恐るべきリアリティーを発揮しているとしたら、こういうシーンである。

55章 草の花 1970年

56章 ゴイサギ 1970年

57章 ホタル

ことにラスト57章は、何度も書き直しているだろう。長篇小説はここに集約される。

いかにもフーダニットらしい、驚愕と戦慄が待っている。

評価:☆☆☆☆☆