(2019年5月撮影)

<※ 長くなったので、本稿も2回に分けて掲載させていただく>

大手拓次についてはせんだって小論を書いたばかり。

しかし、岩波文庫版「大手拓次詩集」(原子朗編)を手に入れ、ぱらりぱらりと読んでいるうち、書き足しておきたいことがいくつか出てきた。

大手拓次について語ることは、日本の「近代詩」について語ることと同義ではないか、とかんがえはじめたからだ。

現在手軽に入手でき、詩人の全貌というか、全体像をつかもうとしたら、この岩波文庫版にとどめをさす。

編集者にたのまれたから編集にあたったのではない。原子朗さんに、この詩人に対するやむにやまれぬつよい愛情、愛着があることが、巻末に付せられた「解説」からつたわってくる。

原子朗さんは、元早稲田大学の教授で、宮沢賢治の研究家、ご自身も詩を書いておられた。2017年没。

その原先生が、かなりムキになって、大手拓次を弁護し、称揚しておられる。

そこで「ああ、そうであったか」と、あらためて大手拓次の詩と向かい合ってみる気持になった。

◆岩波文庫版「大手拓次詩集」(原子朗編)

この小さな本には、拓次が書き残した作品の、ほぼ10分の1が収録されている。

“全貌”などというと不遜のそしりを免れないだろうが、詩人の全貌に近いもの・・・その輪郭が、かなり正確にたどれるよう編集されているといえる。

前回「空想のあたらしい核(たね)」で使った白鳳社版の「大手拓次詩集」(「青春の詩集 日本編」シリーズの1冊)は「藍色の蟇(ひき)」だけを収めたものであったが、こちらには、翻訳詩と文語詩、散文詩の“代表作”といえるもの232編が収録され、拓次の全詩業のアウトラインが浮かびあがるよう編集されてあるのだ。

大手拓次とはいかなる詩人であったのか?

ノートにしるされた彼の作品はほとんどすべて日付があるそうだが、そのことにふれて、原先生はつぎのように語る。

《作品に日付をメモするのは拓次にかぎったものでもないものの、とくに彼の場合、几帳面な性格の習慣ということをこえて、詩だけが彼のいのちだったこと、ガマのあぶらをしたたらせるようにして虚しい現実を堪えぬいた、日付は彼のその日、その日の詩の通過儀礼(イニシエイション)だったといえよう。

それほど彼は多作だったし、また、それほど彼の現実の日常生活は、彼には苦痛で虚妄に満ちていた。》(本書巻末の「解説」より)

詩人は仲間と語らって同人誌などをすぐにつくりたがる人種だが、彼にはそういう交遊はなかった。詩人では萩原朔太郎、北原白秋に1~2回遇っただけだし、詩人のほかに個人的に親しい友人の数も、極めて少なかったそうである。

映画館へ通ったり、スポーツに熱中したり、飲み仲間と騒いだり・・・そういった趣味とは無縁であったようだ。その折り、その折りけっこう親しくつきあった女性はいたので、生涯童貞あったわけではない。

作品を読めばすぐにわかるが、若いころから病身であったうえ、ひたすら内向的で、自分の中にこもってしまう性格である。

そういう男が、ボードレールの「悪の華」と衝撃的な出会いをしたのだ。フランス語がある程度達者であったので、原書を寝床の中にまで持ち込んで、読みふけった。

残された翻訳詩100編あまりのうち、3分の1以上が、ボードレールからのものだという。

原詩と比較対照した原先生の解説によれば、それらは翻訳というより、意訳というべきで、拓次自身の作品になっている。

《彼の内面は苛烈というより悲惨だった。第一に健康上の問題があった。中学5年のとき中耳炎から脳膜炎を併発、1年休学するが、その後遺症で左耳の難聴と頭痛もちの苦痛が彼を悩ませることは日記にものちのち散見される。耳疾、眼疾、痔の手術、そして最後は結核が命とりになる、というふうだった。

そのため欠勤、入院加療もくりかえされるが、そのかわり、彼は怠慢なサラリーマンではなかった。

文案係、いまでいうコピー・ライターの仕事は向いてもいたし、得意の語学力を生かして、香料をはじめとする外国の商品情報にも明るく、勤勉な社員として会社に貢献している。

》(本書「解説」)

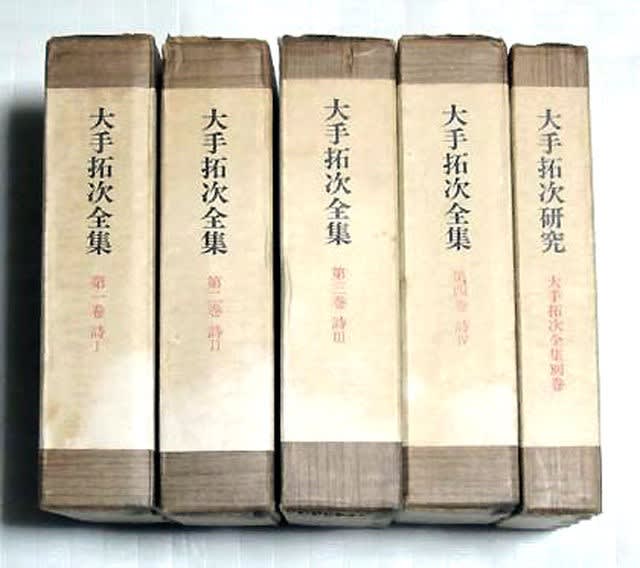

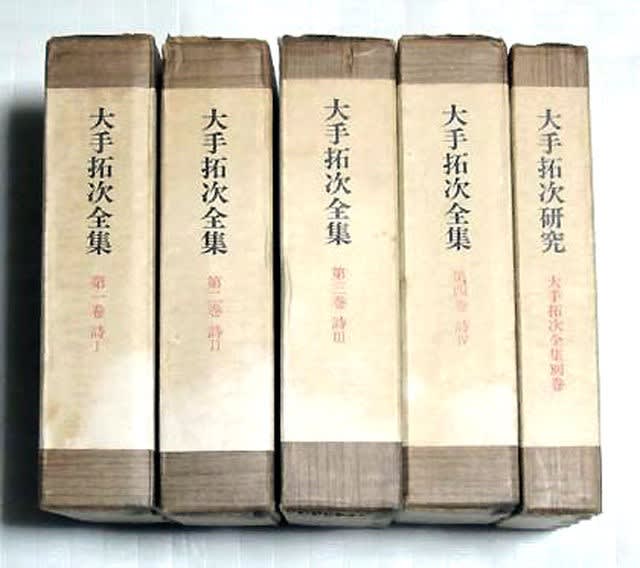

(「大手拓次全集」ヤフーオークション 全巻揃い58,500円)

「空想のあたらしい核(たね)」のなかでわたしは、大手拓次が、北原白秋、萩原朔太郎から影響をうけて作品を制作していったのだろうと安易に書いてしまったが、原先生によると、実態はむしろその逆で、より多く、拓次が彼らに影響をあたえているそうである。

拓次はひらがなを好み、難読漢字はあまり使おうとしなかった。駆使するイメージはあいまいで、絵具がにじむ水彩画の趣をもっている。やわらかく、詩の中心部がしばしばかすんで見える。

それは権威主義に対する反抗であり、ヒエラルキー、権力への嫌悪を隠しもっている。

愛する対象は薔薇であり、香り、香水など、どちらかといえば女性的な世界に親和性が高い。

それらは交渉する相手ではなく、“向こうにあるもの”であり、あこがれの対象として愛玩したり、眺めたりするものであった。拓次は自身の挫折感をなぐさめ、肯定してくれる美の世界を必要としたのだ。

仕事をおえ、アパートに帰って、ひとりだけの美の世界に滑り込む。それが2400編以上にものぼる彼の詩となって結晶する。

《ともあれ、彼の孤独の意識と、現実生活では治癒不能の欠落感は、彼の詩の大きな源泉でもあった。

しかし、詩は不抜のとりでだった。彼はそこに立てこもって堪えたのである。

彼の詩に社会性や思想の有無をいうのは自由ではあるが、最も人間的であることで、これほど純粋に、果敢に、愚直に、詩の原理を実践した詩人を私は知らない。

それは逆説的には最も社会的で思想的な詩の一形態、ともいえるのではなかろうか。》(本書「解説」)

ご覧のように、原子朗さんはたのもしい弁護人である。死後半世紀もたって、こういう知己を得たのは、生前一冊も詩集を出すことがなかった大手拓次にとっては幸せなことである。

どうやら誤植や編集ミスの多い不完全なもののようだが、大部な全集すら編まれている。根強いファンがいることはたしかだ。

薔薇を愛した詩人といわれはするものの、植物としての薔薇を好み、栽培したというのではなく、ことばのなかで、詩的言語として薔薇のイメージに執着した。薔薇こそ、彼にとっては美の究極の姿、incarnation(化身)なのである。

(2017年土屋文明記念館開催大手拓次展「孤独の箱のなかから」のポスター)

話はそれるが、じっさいに詩を書いているわたしのような人間にとってすら、新聞記事を読むようなスピードで詩を読むことはできない。

字面だけなら追えるけれど、それでは詩を読んだことにはならない。

独自のニュアンスをもつ名詞・動詞などの語彙、レトリック(形容詞や副詞の選択)、まえの連とうしろの連の関連、作者の意図、感情の動きその他。

それらを忠実に理解しようとすれば、単純にいって、新聞記事の10倍、いやそれ以上の時間がかかる。

同じ文学とはいえ、小説に比べても読み解くのに手こずることが多く、詩集を1冊読みおえるのに、一、二週間を要することはざらである。

一つ例をあげるとすれば、中学3年のころはじめて出会って衝撃をうけた詩に、中原中也の「朝の歌」(ソネット形式、4連14行)がある。

その作品の価値や、わたしにとってどういう意味があったのか理解するのに、20年ほどかかっている。直観ではすぐにわかったつもりでいたのだが。

<※ 長くなったので、本稿も2回に分けて掲載させていただく>

大手拓次についてはせんだって小論を書いたばかり。

しかし、岩波文庫版「大手拓次詩集」(原子朗編)を手に入れ、ぱらりぱらりと読んでいるうち、書き足しておきたいことがいくつか出てきた。

大手拓次について語ることは、日本の「近代詩」について語ることと同義ではないか、とかんがえはじめたからだ。

現在手軽に入手でき、詩人の全貌というか、全体像をつかもうとしたら、この岩波文庫版にとどめをさす。

編集者にたのまれたから編集にあたったのではない。原子朗さんに、この詩人に対するやむにやまれぬつよい愛情、愛着があることが、巻末に付せられた「解説」からつたわってくる。

原子朗さんは、元早稲田大学の教授で、宮沢賢治の研究家、ご自身も詩を書いておられた。2017年没。

その原先生が、かなりムキになって、大手拓次を弁護し、称揚しておられる。

そこで「ああ、そうであったか」と、あらためて大手拓次の詩と向かい合ってみる気持になった。

◆岩波文庫版「大手拓次詩集」(原子朗編)

この小さな本には、拓次が書き残した作品の、ほぼ10分の1が収録されている。

“全貌”などというと不遜のそしりを免れないだろうが、詩人の全貌に近いもの・・・その輪郭が、かなり正確にたどれるよう編集されているといえる。

前回「空想のあたらしい核(たね)」で使った白鳳社版の「大手拓次詩集」(「青春の詩集 日本編」シリーズの1冊)は「藍色の蟇(ひき)」だけを収めたものであったが、こちらには、翻訳詩と文語詩、散文詩の“代表作”といえるもの232編が収録され、拓次の全詩業のアウトラインが浮かびあがるよう編集されてあるのだ。

大手拓次とはいかなる詩人であったのか?

ノートにしるされた彼の作品はほとんどすべて日付があるそうだが、そのことにふれて、原先生はつぎのように語る。

《作品に日付をメモするのは拓次にかぎったものでもないものの、とくに彼の場合、几帳面な性格の習慣ということをこえて、詩だけが彼のいのちだったこと、ガマのあぶらをしたたらせるようにして虚しい現実を堪えぬいた、日付は彼のその日、その日の詩の通過儀礼(イニシエイション)だったといえよう。

それほど彼は多作だったし、また、それほど彼の現実の日常生活は、彼には苦痛で虚妄に満ちていた。》(本書巻末の「解説」より)

詩人は仲間と語らって同人誌などをすぐにつくりたがる人種だが、彼にはそういう交遊はなかった。詩人では萩原朔太郎、北原白秋に1~2回遇っただけだし、詩人のほかに個人的に親しい友人の数も、極めて少なかったそうである。

映画館へ通ったり、スポーツに熱中したり、飲み仲間と騒いだり・・・そういった趣味とは無縁であったようだ。その折り、その折りけっこう親しくつきあった女性はいたので、生涯童貞あったわけではない。

作品を読めばすぐにわかるが、若いころから病身であったうえ、ひたすら内向的で、自分の中にこもってしまう性格である。

そういう男が、ボードレールの「悪の華」と衝撃的な出会いをしたのだ。フランス語がある程度達者であったので、原書を寝床の中にまで持ち込んで、読みふけった。

残された翻訳詩100編あまりのうち、3分の1以上が、ボードレールからのものだという。

原詩と比較対照した原先生の解説によれば、それらは翻訳というより、意訳というべきで、拓次自身の作品になっている。

《彼の内面は苛烈というより悲惨だった。第一に健康上の問題があった。中学5年のとき中耳炎から脳膜炎を併発、1年休学するが、その後遺症で左耳の難聴と頭痛もちの苦痛が彼を悩ませることは日記にものちのち散見される。耳疾、眼疾、痔の手術、そして最後は結核が命とりになる、というふうだった。

そのため欠勤、入院加療もくりかえされるが、そのかわり、彼は怠慢なサラリーマンではなかった。

文案係、いまでいうコピー・ライターの仕事は向いてもいたし、得意の語学力を生かして、香料をはじめとする外国の商品情報にも明るく、勤勉な社員として会社に貢献している。

》(本書「解説」)

(「大手拓次全集」ヤフーオークション 全巻揃い58,500円)

「空想のあたらしい核(たね)」のなかでわたしは、大手拓次が、北原白秋、萩原朔太郎から影響をうけて作品を制作していったのだろうと安易に書いてしまったが、原先生によると、実態はむしろその逆で、より多く、拓次が彼らに影響をあたえているそうである。

拓次はひらがなを好み、難読漢字はあまり使おうとしなかった。駆使するイメージはあいまいで、絵具がにじむ水彩画の趣をもっている。やわらかく、詩の中心部がしばしばかすんで見える。

それは権威主義に対する反抗であり、ヒエラルキー、権力への嫌悪を隠しもっている。

愛する対象は薔薇であり、香り、香水など、どちらかといえば女性的な世界に親和性が高い。

それらは交渉する相手ではなく、“向こうにあるもの”であり、あこがれの対象として愛玩したり、眺めたりするものであった。拓次は自身の挫折感をなぐさめ、肯定してくれる美の世界を必要としたのだ。

仕事をおえ、アパートに帰って、ひとりだけの美の世界に滑り込む。それが2400編以上にものぼる彼の詩となって結晶する。

《ともあれ、彼の孤独の意識と、現実生活では治癒不能の欠落感は、彼の詩の大きな源泉でもあった。

しかし、詩は不抜のとりでだった。彼はそこに立てこもって堪えたのである。

彼の詩に社会性や思想の有無をいうのは自由ではあるが、最も人間的であることで、これほど純粋に、果敢に、愚直に、詩の原理を実践した詩人を私は知らない。

それは逆説的には最も社会的で思想的な詩の一形態、ともいえるのではなかろうか。》(本書「解説」)

ご覧のように、原子朗さんはたのもしい弁護人である。死後半世紀もたって、こういう知己を得たのは、生前一冊も詩集を出すことがなかった大手拓次にとっては幸せなことである。

どうやら誤植や編集ミスの多い不完全なもののようだが、大部な全集すら編まれている。根強いファンがいることはたしかだ。

薔薇を愛した詩人といわれはするものの、植物としての薔薇を好み、栽培したというのではなく、ことばのなかで、詩的言語として薔薇のイメージに執着した。薔薇こそ、彼にとっては美の究極の姿、incarnation(化身)なのである。

(2017年土屋文明記念館開催大手拓次展「孤独の箱のなかから」のポスター)

話はそれるが、じっさいに詩を書いているわたしのような人間にとってすら、新聞記事を読むようなスピードで詩を読むことはできない。

字面だけなら追えるけれど、それでは詩を読んだことにはならない。

独自のニュアンスをもつ名詞・動詞などの語彙、レトリック(形容詞や副詞の選択)、まえの連とうしろの連の関連、作者の意図、感情の動きその他。

それらを忠実に理解しようとすれば、単純にいって、新聞記事の10倍、いやそれ以上の時間がかかる。

同じ文学とはいえ、小説に比べても読み解くのに手こずることが多く、詩集を1冊読みおえるのに、一、二週間を要することはざらである。

一つ例をあげるとすれば、中学3年のころはじめて出会って衝撃をうけた詩に、中原中也の「朝の歌」(ソネット形式、4連14行)がある。

その作品の価値や、わたしにとってどういう意味があったのか理解するのに、20年ほどかかっている。直観ではすぐにわかったつもりでいたのだが。