(詩集「青猫」復刻版 日本近代文学館刊行。編集株式会社ほるぷ。

製本が袋とじのため、ペーパーナイフまたはカッターが必要で厄介)

さきにも書いたように、萩原朔太郎といえば、島崎藤村、北原白秋、宮沢賢治、高村光太郎らとならぶBig Nameであろう。群馬には山村暮鳥、大手拓次、萩原恭次郎等もいるけれど、比較にならないネームバリューをもっている。

(日本近代文学館による復刻版、正面から)

人気の中心は「月に吠える」「青猫」「蝶を夢む」、さらに「純情小曲集」の中の連作・郷土望景詩・・・あたりだろう。忠実な弟子で朔太郎を敬愛しつづけた三好達治は、郷土望景詩の連作を最も高く評価している。

「そうかな? そうでしょうか」とわたしは疑問を呈さざるをえない。

地元で現在人気があるのは、たしかに郷土望景詩であろう。「波宜亭」「才川町」「小出新道」「新前橋駅」「大渡橋」は、仕事をしていた現役時代に、わたしがときどき通った親しい場所である。

(ルナパークの一隅に設けられた波宜亭の記念パネル)

詩碑となると、前橋周辺にいったいいくつあるのか、見当がつかない。

しかしながら、そういった観光資源的な要素と、彼の詩を丹念に読み込んでいこうという行為のあいだには、ずいぶん懸隔がある。

(萩原朔太郎賞第1回受賞者、谷川俊太郎の記念詩碑。この「世間知ラズ」は個人的にとても重要な詩集。この一冊とめぐり逢ったことでわたしは詩へ復帰したからだ)

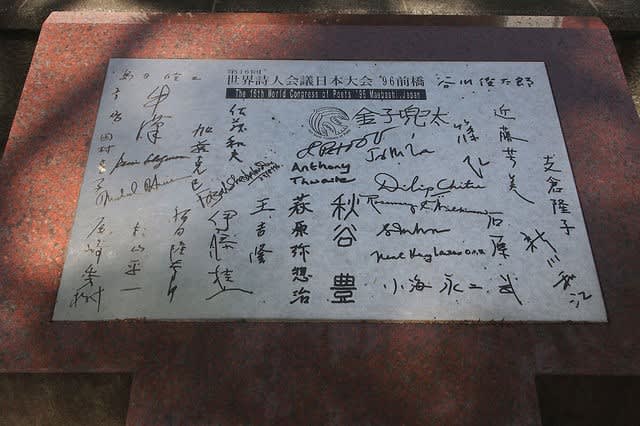

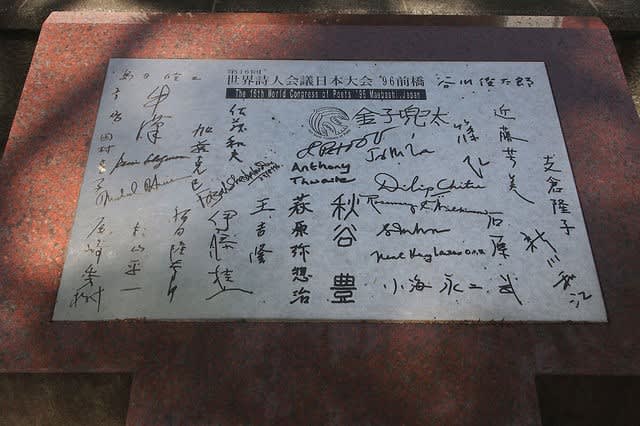

(世界詩人会議日本大会 ‘96前橋のパネル。文学館東側)

さて、ここでタイトルにになった詩「青猫」を見ていこう。

青猫 (全編)

この美しい都会を愛するのはよいことだ

この美しい都会の建築を愛するのはよいことだ

すべてのやさしい女性をもとめるために

すべての高貴な生活をもとめるために

この都にきて賑やかな街路を通るのはよいことだ

街路にそうて立つ桜の並木

そこにも無数の雀がさへづつてゐるではないか。

ああ このおほきな都会の夜にねむれるものは

ただ一疋の青い猫のかげだ

かなしい人類の歴史を語る猫のかげだ

われの求めてやまざる幸福の青い影だ。

いかならん影をもとめて

みぞれふる日にもわれは東京を恋しと思ひしに

そこの裏町の壁にさむくもたれてゐる

このひとのごとき乞食はなにの夢を夢みて居るのか。

7+8行2連合計で15行。

詠嘆調が気にはなるけれど、瞬発力のある秀作といえる。

青猫とは英語のblue catのことだと詩人本人が説明している。Blueに憂鬱なという意味をもたせているのである。憂鬱なる○○・・・の“憂鬱”の語は、当時ハイカラなイメージとしてはやったようだ。

「月に吠える」は犬、「青猫」は猫。

つまり、犬から猫へ中核となるイメージが移った。

まことに鋭い詩的センスに舌を巻かざるをえないが、こういうところに、朔太郎の力量が如実にあらわれている。

《ああ このおほきな都会の夜にねむれるものは

ただ一疋の青い猫のかげだ

かなしい人類の歴史を語る猫のかげだ

われの求めてやまざる幸福の青い影だ。》

こういう部分にはある種の文明批評のまなざしが感じられる。同時代の詩人では金子光晴にもっと大胆な文明批評がある。

しかし、金子光晴にとって、朔太郎は大嫌いな詩人であった。甘ったれのお坊ちゃん然としたところが、気にくわなかったのであろう。かたや人生の修羅場を持ち前のノンシャランでくぐりぬけ、ダンディズムとしてのエピキュリアン=享楽家を貫き通した男、金子光晴。

弱虫で内向的な朔太郎が許せなかったのもムリはない。

「ふん、田舎のお坊ちゃまが気取っているんじゃねえや」と、啖呵を切りたかったほどだろう(~o~)

悲憤慷慨調やことばだけの絶望は、たしかに晩年の朔太郎のポーズ以外ではなかったろう、とわたしもかんがえている。生涯生家の、そして母の厄介者であった。

長女でのち作家となった萩原葉子さんが、つぎのような興味深いエピソードをつたえている。少々長くなるが、引用してみよう。

《父はあわてもので、そそっかしかった。会合の日や時間を間違えることは度々であったし、サイフや傘などは無くさない方が不思議なほどである。

祖母(父の母)は「朔太郎には良いものを持たせられない」と、終始こぼしていた。

寝床や書斎は掃除されるのを嫌がった。無精で埃の積もったことは一向に気にならないようである。清潔好きの祖母は、父の留守を見計らって書斎を大掃除して、原稿用紙など屑籠へ捨てて整理してしまう。祖母は原稿よりも掃除の方が大切だった。

(中略)

祖母は父の不器用を不便がり「朔太郎は釘一本打てない」と、こぼしていた。

そんな父は手品のトランプだけは、一枚一枚洗うのであった。外国製の(当時はなかなか買えなかった)上質のトランプを石鹸で洗うのが、子供がままごとをしているように見えた。

そして手はトランプを洗っていても、父の顔はほかのことを考えていた。トランプの裏側の世界を夢想しているようであったし、私が父を呼んでも聞こえなかった。

父は、若いときから立体写真が好きで、枕元にはいつも置いてあった。

写真の人物や風景が浮いて立体的に見えるのである。普通の二枚の写真であるが、レンズで覗いて見ると不思議な世界が再現されるのだ。

風景の滝などはすさまじい音を立てて落ちているように見えるし、人物は笑っていまにも話かけて来そうである。

そこにはトランプの裏側の世界と共通する第四次元? の世界があるのだろうか。

父は、現実の向こうの何かの世界に飛翔するのを好んでいるように私には見えるのだった。》(萩原葉子「父のこと」より)

朔太郎という特異な人物の日常が、いきいきとつたわってくる。彼は肉親や近所の人の眼には生活能力のない変人にしか映らなかった。5年後10年後に期待すると書いているが、じっさいには真に認められるまで、その倍ほどの時間を要した。

後世のわれわれには、彼の非凡さは否定しようがないものに見える。

しかし、同時代者には、それが見えないのである。明治末から大正・昭和10年代に、いったい何人の詩人があらわれ、消えていったことだろう。

(朔太郎撮影写真集-完全版-、樋口武久編みやま文庫。朔太郎が撮影した114枚の写真を収録)

無収入の男が、マンドリンを弾き、詩を書き、写真を撮影する。しかも、この時代に・・・ですぞ。

息子にこんな道楽を許した医院としての萩原家の収入がいかに大きかったか想像がつこうというものだ。

ここには、彼がその大半を過ごした前橋の市街地・郊外の風景、スナップが収録されている。旅先で撮影されたもの、鎌倉に住んでいたときのもの、父の出身地大阪で撮影されたものなど114枚。

わたし自身が「郷土遊覧記」を運営する写真好きなので、彼が撮影した写真が姿をあらわし、一冊の写真集として刊行されたときはうれしかった。

「おっ、写真でも先駆者なのか!」と思ったものだ。

マンドリン倶楽部を結成して音楽にうつつをぬかし、当時金持ちの趣味といわれた写真を愉しみ、金にならない詩を書く。

稀有な才能の持ち主は、めぐまれた環境によって育まれたともいえる。

日本語の壁を超越するような天才であったかどうかは疑問であるにせよ、ある時代のそのさきを歩いた極めて卓抜な表現者であったことは疑いようがない。

「日本への回帰」という評判の悪いエッセイを読むと、ナショナリズムへと急傾斜していく戦前の日本の“空気”を彼の感性がどのように捉えようとしていたかが、痛いほどよくわかる。

「日本への回帰」を読んで、「なにっ、国粋主義者に変貌したか!」と驚くことはない。彼は彼のやり方で、流行を追っただけである。

製本が袋とじのため、ペーパーナイフまたはカッターが必要で厄介)

さきにも書いたように、萩原朔太郎といえば、島崎藤村、北原白秋、宮沢賢治、高村光太郎らとならぶBig Nameであろう。群馬には山村暮鳥、大手拓次、萩原恭次郎等もいるけれど、比較にならないネームバリューをもっている。

(日本近代文学館による復刻版、正面から)

人気の中心は「月に吠える」「青猫」「蝶を夢む」、さらに「純情小曲集」の中の連作・郷土望景詩・・・あたりだろう。忠実な弟子で朔太郎を敬愛しつづけた三好達治は、郷土望景詩の連作を最も高く評価している。

「そうかな? そうでしょうか」とわたしは疑問を呈さざるをえない。

地元で現在人気があるのは、たしかに郷土望景詩であろう。「波宜亭」「才川町」「小出新道」「新前橋駅」「大渡橋」は、仕事をしていた現役時代に、わたしがときどき通った親しい場所である。

(ルナパークの一隅に設けられた波宜亭の記念パネル)

詩碑となると、前橋周辺にいったいいくつあるのか、見当がつかない。

しかしながら、そういった観光資源的な要素と、彼の詩を丹念に読み込んでいこうという行為のあいだには、ずいぶん懸隔がある。

(萩原朔太郎賞第1回受賞者、谷川俊太郎の記念詩碑。この「世間知ラズ」は個人的にとても重要な詩集。この一冊とめぐり逢ったことでわたしは詩へ復帰したからだ)

(世界詩人会議日本大会 ‘96前橋のパネル。文学館東側)

さて、ここでタイトルにになった詩「青猫」を見ていこう。

青猫 (全編)

この美しい都会を愛するのはよいことだ

この美しい都会の建築を愛するのはよいことだ

すべてのやさしい女性をもとめるために

すべての高貴な生活をもとめるために

この都にきて賑やかな街路を通るのはよいことだ

街路にそうて立つ桜の並木

そこにも無数の雀がさへづつてゐるではないか。

ああ このおほきな都会の夜にねむれるものは

ただ一疋の青い猫のかげだ

かなしい人類の歴史を語る猫のかげだ

われの求めてやまざる幸福の青い影だ。

いかならん影をもとめて

みぞれふる日にもわれは東京を恋しと思ひしに

そこの裏町の壁にさむくもたれてゐる

このひとのごとき乞食はなにの夢を夢みて居るのか。

7+8行2連合計で15行。

詠嘆調が気にはなるけれど、瞬発力のある秀作といえる。

青猫とは英語のblue catのことだと詩人本人が説明している。Blueに憂鬱なという意味をもたせているのである。憂鬱なる○○・・・の“憂鬱”の語は、当時ハイカラなイメージとしてはやったようだ。

「月に吠える」は犬、「青猫」は猫。

つまり、犬から猫へ中核となるイメージが移った。

まことに鋭い詩的センスに舌を巻かざるをえないが、こういうところに、朔太郎の力量が如実にあらわれている。

《ああ このおほきな都会の夜にねむれるものは

ただ一疋の青い猫のかげだ

かなしい人類の歴史を語る猫のかげだ

われの求めてやまざる幸福の青い影だ。》

こういう部分にはある種の文明批評のまなざしが感じられる。同時代の詩人では金子光晴にもっと大胆な文明批評がある。

しかし、金子光晴にとって、朔太郎は大嫌いな詩人であった。甘ったれのお坊ちゃん然としたところが、気にくわなかったのであろう。かたや人生の修羅場を持ち前のノンシャランでくぐりぬけ、ダンディズムとしてのエピキュリアン=享楽家を貫き通した男、金子光晴。

弱虫で内向的な朔太郎が許せなかったのもムリはない。

「ふん、田舎のお坊ちゃまが気取っているんじゃねえや」と、啖呵を切りたかったほどだろう(~o~)

悲憤慷慨調やことばだけの絶望は、たしかに晩年の朔太郎のポーズ以外ではなかったろう、とわたしもかんがえている。生涯生家の、そして母の厄介者であった。

長女でのち作家となった萩原葉子さんが、つぎのような興味深いエピソードをつたえている。少々長くなるが、引用してみよう。

《父はあわてもので、そそっかしかった。会合の日や時間を間違えることは度々であったし、サイフや傘などは無くさない方が不思議なほどである。

祖母(父の母)は「朔太郎には良いものを持たせられない」と、終始こぼしていた。

寝床や書斎は掃除されるのを嫌がった。無精で埃の積もったことは一向に気にならないようである。清潔好きの祖母は、父の留守を見計らって書斎を大掃除して、原稿用紙など屑籠へ捨てて整理してしまう。祖母は原稿よりも掃除の方が大切だった。

(中略)

祖母は父の不器用を不便がり「朔太郎は釘一本打てない」と、こぼしていた。

そんな父は手品のトランプだけは、一枚一枚洗うのであった。外国製の(当時はなかなか買えなかった)上質のトランプを石鹸で洗うのが、子供がままごとをしているように見えた。

そして手はトランプを洗っていても、父の顔はほかのことを考えていた。トランプの裏側の世界を夢想しているようであったし、私が父を呼んでも聞こえなかった。

父は、若いときから立体写真が好きで、枕元にはいつも置いてあった。

写真の人物や風景が浮いて立体的に見えるのである。普通の二枚の写真であるが、レンズで覗いて見ると不思議な世界が再現されるのだ。

風景の滝などはすさまじい音を立てて落ちているように見えるし、人物は笑っていまにも話かけて来そうである。

そこにはトランプの裏側の世界と共通する第四次元? の世界があるのだろうか。

父は、現実の向こうの何かの世界に飛翔するのを好んでいるように私には見えるのだった。》(萩原葉子「父のこと」より)

朔太郎という特異な人物の日常が、いきいきとつたわってくる。彼は肉親や近所の人の眼には生活能力のない変人にしか映らなかった。5年後10年後に期待すると書いているが、じっさいには真に認められるまで、その倍ほどの時間を要した。

後世のわれわれには、彼の非凡さは否定しようがないものに見える。

しかし、同時代者には、それが見えないのである。明治末から大正・昭和10年代に、いったい何人の詩人があらわれ、消えていったことだろう。

(朔太郎撮影写真集-完全版-、樋口武久編みやま文庫。朔太郎が撮影した114枚の写真を収録)

無収入の男が、マンドリンを弾き、詩を書き、写真を撮影する。しかも、この時代に・・・ですぞ。

息子にこんな道楽を許した医院としての萩原家の収入がいかに大きかったか想像がつこうというものだ。

ここには、彼がその大半を過ごした前橋の市街地・郊外の風景、スナップが収録されている。旅先で撮影されたもの、鎌倉に住んでいたときのもの、父の出身地大阪で撮影されたものなど114枚。

わたし自身が「郷土遊覧記」を運営する写真好きなので、彼が撮影した写真が姿をあらわし、一冊の写真集として刊行されたときはうれしかった。

「おっ、写真でも先駆者なのか!」と思ったものだ。

マンドリン倶楽部を結成して音楽にうつつをぬかし、当時金持ちの趣味といわれた写真を愉しみ、金にならない詩を書く。

稀有な才能の持ち主は、めぐまれた環境によって育まれたともいえる。

日本語の壁を超越するような天才であったかどうかは疑問であるにせよ、ある時代のそのさきを歩いた極めて卓抜な表現者であったことは疑いようがない。

「日本への回帰」という評判の悪いエッセイを読むと、ナショナリズムへと急傾斜していく戦前の日本の“空気”を彼の感性がどのように捉えようとしていたかが、痛いほどよくわかる。

「日本への回帰」を読んで、「なにっ、国粋主義者に変貌したか!」と驚くことはない。彼は彼のやり方で、流行を追っただけである。