9時半、起床。

トースト、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

昨日、「檍」の上ロースカツ弁当を食べたので(肉は200g)、今朝はハム&エッグは控えた。

卒業研究を担当している学生にメールを送る。文化構想学部の学生は、ゼミに所属していればゼミ論を書くが、ゼミに所属していない学生は卒業研究で論文を書く。私はゼミ論の他に卒業研究の論文指導も担当しているのだ。

昼食はカップ麺を書斎で食べる。なぜ書斎なのかというと、間もなくオンライン句会が始まるのだ。

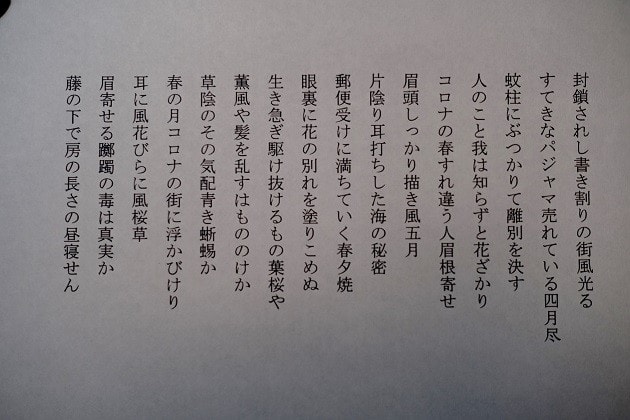

2時からオンライン(zoom)句会。参加者は、紀本直美さん(主宰)、渺さん、月白さん、まゆこさん、恵美子さん、あゆみさん、立夏さん、私、そして見学のさの字さん。ZoomではなくLINEでの参加(事前に選句をすませている)は、蚕豆さん、こかよさん(句会が終わってからになったが、花さんも)。スタート時にちょっと手間取ったが、無事スタートできた。

今回は33句(11名×3句)である。

パッとみて、当然のことながら、コロナの時代の日常を詠んだ句が多い。

直美さんが全作品を読み上げた後、選句タイムに入る。

私は次の5句を選んだ。

天 すてきなパジャマ売れている四月尽

あっという間に過ぎた今年の4月。いつもとは全然違う春だった。萩原朔太郎は「ふらんすへ行きたしと思へどもふらんすはあまりに遠し せめては新しき背広をきてきままなる旅にいでてみん」と詠ったが、「不要不急の外出自粛」の下では旅に出ることも叶わない。せめては素敵なパジャマを着て、きままなる旅の夢でも見てみたい。もっとも作者はパジャマが売れているという世情を詠んではいるが、自分は買ってはいないようだ。あくまでも観察者の視点だ。上四・中八の型にとらわれない詠み方と、下五の「四月尽」(しがつじん)という俳句独自の言葉のチョイスがちょっとアンバランスで、それが不思議な魅力になっている。

地 眼裏(まなうら)に花の別れを塗りこめぬ

花(桜)は来年も咲きますからと高名な科学者が言った。違う、と私は思う。今年の花は今年だけのものである。来年咲く花は来年だけのものである。人生の或る一日、人生の或る一年が、そのときだけのものであるように。この句の作者はそのことを知っている。だから瞼の裏にその姿を焼き付けるのだ。瞼の裏という代わりに「眼裏」という言葉を使い、焼き付けるという代わりに「塗り込めぬ」という言葉を使うところが、独特である。凡庸を嫌う人なのだろう。

地 纏足(てんそく)を外せ心の風光る

閉塞感に覆われた日常からの脱出を呼びかける句。「足かせ」といえば平凡だが「纏足」といわれるとドキッとする。その効果を狙ったことは明らかだが、「心の風光る」は少々気恥ずかしい。女子高の校歌みたいで(笑)。

人 蚊柱にぶつかりて離別を決す

男と別れようかどうしようか考えながら歩いていて、蚊柱に気付かず、顔を突っ込んでしまった。うわっ、やだやだ、もうやだ、と別れることを決意する。そういう句であろう。これが茶柱だったら、別れなかったかもしれない(笑)。「離別を決す」という大袈裟な表現が工夫したところ。「蚊柱」とのギャップが面白い。

人 片陰り耳打ちをした海の秘密

「片陰り」(かたかげり)は夏の季語。南北方向に続く道を陽が傾くころに歩くと、道の西側は建物の陰になり、東側は陽が当っている。だから神保町の古本屋は西側に軒を連ねている。この句は物語性に富んでいて、とても魅力的である。ただ、あれこれ詰め込み過ぎだし、もったいぶったところもある。もう少し推敲したら、天を付けたい句になりそうな気がする。たとえば「耳打ちの海辺の街は片陰り」とか、「片陰り海辺の秘密語りけり」とか。う~ん、夏井先生のような「劇的添削」とはいかないな。これでは地までは行っても、天には届かない。本人にやっていただくしかない。

全員の選句と披露が終わり、集計結果は以下のとおり。感想を述べ合ったあとに作者が明らかにされる。

16点 藤の下で房の長さを昼寝せん 渺

今回の特選句は渺さん。恵美子さんとあゆみさんが天、月白さんとまゆこさんが地を付けた。「房の長さを昼寝せん」という表現が斬新で評価された。「藤」が春の季語で「昼寝」は夏の季語であることは話題にならなかった。「たかじさんはどうですか?」と司会(直美さん)に聞かれたので、選ばなかった理由を述べた。「ちょっと長めの昼寝という意味でしょうが、理屈っぽい感じがして」。これは完全に私の好みの問題で、理屈っぽいもの、感情過多のものは採らない傾向がある。漱石が『草枕』に書いている。「知に働けば角が立つ、情に掉させば流される」と。でも「意地を通せば窮屈だ」とも書いているから、そういう方針(写生主義)もときに曲げることも必要かもしれない。「房の長さの」ではなく「房の長さを」としたところが「を」で時間の「長さ」ではなく「経過」を表現して的確。

15点 眉頭しっかり描き風五月 月白

まゆこさんが天、こかよさん、恵美子さん、あゆみさんが地、直美さんが人を付けた。マスクで顔の下半分が隠れているから、その分、眉頭はしっかりメイクをするということ。とくに仕事の出来る女(天海祐希風)を装いたいときは必須とのこと。女性陣の共感を生んだ。下五の「風五月」はちょっとメイクが雑に感じた。五月に吹く風は「薫風」とか「風薫る」という美しい季語があるのだから、それを使ったらよかったのではないかしら。

13点 生え際を交代で嗅ぐこどもの日 あゆみ

こかよさんと立夏さんが天、蚕豆さんが地を付けた。「生え際を嗅ぐ」という行為は「あるある」らしい。私はしたこともされたこともないので、実感がわかなかったが、あゆみさんが久しぶりに句会に戻って来てくれたことを喜びたい。

11点 蚊柱にぶつかりて離別を決す 恵美子

月白さんが天、立夏さんが地、蚕豆さん、あゆみさん、私が人を付けた。私の解釈(女性が彼氏との別れを考えながら一人で歩いている)とは違う人もいた。月白さんは、男女が二人で歩いていて、男が蚊柱に気付かず突っ込んでしまう。以前からダメなところのある男だと思っていた女は、それを見て、やっぱりこいつとは別れようと決めたと。すごい解釈ですね。男のことが気の毒に思えてくる(笑)。

8点 郵便受けに満ちていく春夕焼 あゆみ

渺さんが天、立夏さんが地を付けた。ファンタジックな作品。「春夕焼郵便けに満ちていく」が普通の順序だが、「満ちていく」ものは一体何だろうと思わせておいて、下五で「春夕焼」と正体を明らかにする方が効果的。

7点 眼裏に花の別れを塗りこめぬ 蚕豆

恵美子さんと私が地、まゆこさんが人を付けた。「眼裏」「塗りこめぬ」という表現が評価された。「マナウラって(音で聞くと)どこかの地名みたいですね」(土浦とか)と私が言ったら、「台無しですね」と恵美子さんに言われた(笑)。でも、「土浦に花の別れを惜しみけり」とかいいと思うんだけどな(戦時中、土浦海軍航空隊というのがあったことからの発想です)。

7点 口紅を引くこともなく暮れの春 たかじ

私の句。月白さんとまゆこさんから地、蚕豆さんから人をいただいた。作者が私だと知って月白さんが「えっ~!」と声を上げた。女性の作と思い込んでいたようである。してやったり。本人ではなく、観察者の視点で詠みました。月白さんの「眉頭しっかり描く風五月」がマスクをしているが故に強調するメイクを詠んだのに対して、この句では反対に省略するメイクを詠んだ。

6点 封鎖(とざ)されし書き割りの街路風光る 渺

直美さんが天、こかよさんが人を付けた。外出自粛で舞台芸術が公演中止を余儀なくされているが、人影の消えた街それ自体が舞台上の書き割りのように見えるという句。

6点 纏足を外せ心の風光る 月白

渺さんと私が地を付けた。渺さんが選句の理由を述べている間、お隣にいる月白さんが画面から消えた。インサイダー疑惑をかけられないためかもしれないが、ご夫婦なのですから、ソーシャルディスタンスは不要かと(笑)。

6点 盗蜜の味をしめたる来訪者 こかよ

蚕豆さんが天、月白さんが人を付けた。最初、「桃蜜」の間違いではと思ったが、あえての「盗蜜」だった。確信犯ですね(笑)。「いけないこと」の雰囲気が漂っている。こかよさんらしい句である。

5点 すてきなパジャマ売れている四月尽 あゆみ

私が天を付けた。作者はあゆみさんでしたか(直美さんの可能性もあると思っていた)。以前のあゆみさんなら「四月尽」という季語は思いつかなかったのではないか。成長が感じられる(笑)。

4点 草陰のその気配青き蜥蜴か 恵美子

蚕豆さんが地、渺さんが人を付けた。蚕豆さん好みの作であることはわかる(笑)。蜥蜴が登場する前に「その気配」と書いたところがポイントで上手いと思う。「青き」は「蒼き」もあったかと思う。その方が光沢を感じさせるから。

4点 きりきりと身悶える夏のぶらんこ 蚕豆

こかよさんが地、まゆこさんが人を付けた。「きりきりと」というオノマトペには「冬のぶらんこ」の方がしっくるくるという意見があった。そこだけ見るとたしかにそうだが、「身悶える」とはそぐわなないのではないか。かとって「春のブランコ」では生々しすぎる(こかよさんが地ではなく天を付けるかもしれない)。やっぱり「夏のぶらんこ」でよいと思う。

3点 生き急げ駆け抜けるもの葉桜や 立夏

渺さんが地を付けた。形式上の問題として、直美さんも指摘していたが、「や」は切れ字(流れを一旦そこで止める)なので、通常、下五には使わない(中断ではなくすでに終わっているわけだから)。「古池や」とかのように上五に使うことが多い。この句の場合も「葉桜や生き急げ駆け抜けるもの」としたらどうだろう(中七と下五は句またがりになる)。

3点 春の月コロナの街に浮かびけり たかじ

私の句。あゆみさんから地をいただいた。「たかじさんの句だと思いました」とのこと。人気のない街。東の空の低いところに満月(スーパームーン)がぽっかりと浮かんでいる情景を写生した。村上春樹の『1Q84』で主人公の生きている世界には月が二つ浮かんでいるのであるが、われわれの生きている世界も、ついこの間までの世界とは別の世界のようである。

3点 春来るる子どもはひとり通せんぼ 蚕豆

直美さんが地を付けた。私は一読して「来るる」は「暮るる」の誤変換だと思ったが、作者はzoomで参加していなかったので、訂正の自己申告はなく、そのままになった。直美さんがこの句を選んだのは「来る」と「通せんぼ」のコントラスが面白いと思ったのか、あるいは直美さん自身が「オンライン句会でるるる山吹の花」という投句をしていたからではないかと、縷々(るる)考えた。

3点 宇治川に一羽の鴨が四月尽 花

直美さんが地を付けた。「一羽の鴨が」どうしたのかは書かれていない。たぶん「浮かんでる」のであろう。書くまでもないことである。「鴨」は一般には冬の季語で、別の季節の場合は、「春の鴨」とか「初鴨」(秋)と表記する。ここでは「四月尽」とセットで「春の鴨」の意味。

2点 画面越し酔っ払いかよ苺ミルク 直美

月白さん、渺さんご夫婦が揃って人を付けた。いわゆるライン飲みである。「かよ」の文字がこかよさんの自己呈示ではないかと思ったが、直美さんの句でしたか。

1点 片陰り耳打ちした海の秘密 立夏

私が人を付けた。作者は立夏さんでしたか。さすがに劇作家さん(感想は選句のときに述べたとおり)。

1点 耳に風花びらに風桜草 まゆこ

あゆみさんが人を付けた。「耳に風」は普通は「頬に風」とするところ。風の歌を聴いているのだろうか。

1点 夜と朝のあわいを蝶の飛びにけり まゆこ

恵美子さんが人を付けた。「あわい」は「間」の意味だが、夜明け前の「淡い」光も連想させて効果的。

1点 この春は私の髪の色ピンク こかよ

恵美子さんが人を付けた。「私の髪の色ピンク」は普通は「私の髪はピンク色」とするところ。倒置することで「ピンク」が強調されている。

1点 愛はなし暇持て余し梅雨曇り 立夏

直美さんが人を付けた。時間はあるけれど愛はない、と。お金はどうなのかしら。愛とお金と時間は近代社会の三大資源だが、三拍子揃うことはめったにない。

1点 それなりに生き急ぎたししゃぼん玉 まゆこ

こかよさんが人を付けた。「生き急ぎたし」は願望だが、それは作者の願望なのか、擬人化されたしゃぼん玉の願望なのか。

1点 ご無沙汰のメールしてみるシャボン玉 たかじ

私の句。立夏さんから人をいただいた。メールをするのはシャボン玉ではない。メールをしている私の傍らにシャボン玉が浮遊しているのである。「しゃぼん玉」「シャボン玉」と表記は違うが、同じ季語の句が並んだ。「石鹸玉」という表記もありえた。ここでは「メール」に合わせて片仮名表記を選んだ。

1点 グレン・グールドのバッハ五月の過の中で 月白

立夏さんが人を付けた。「何の曲ですか?」と聞いたら「インベンションとか」と月白さんは答えた。私は「平均律クラヴィーア曲集」を連想していた。

Zoom句会は初めての試みだったが、十分に成立することがわかった。次回の句会は7月か。おそらくZoom句会になるのではないかしら。兼題は「短夜」(みじかよ)。

プリンター用紙がなくなりそうなので、買いに出る。普段は自転車に乗って池上のホームセンターに買いに行くのだが、なんだか混んでいそうな予感がする。近くのコンビニをのぞいたが扱っていなかった。

ユザワヤの文具を扱っている7号館は閉まっていた。

サンロード商店街の中にある小さな文房店(ハンコがメインなのか)は今日は定休日。

すごすごと帰宅して、アマゾンから注文する。

ついでにマイクも注文する。「日常生活の社会学」の講義(音声)の収録用である。

夕食はアスパラのベーコン巻、薩摩揚げ、サラダ、玉子と玉ねぎの味噌汁、ごはん。

デザートは昨日「まやんち」で買ったチョコレートブラウニー。

深夜、近所をウォーキング&ジョギング(4キロほど)。4月はときに肌寒い日もあったが、この数日は初夏である。

3時、就寝。