8時、起床。

トースト、カレー、サラダ、冷麦茶、紅茶の朝食。

本来であれば冷麦茶の占める位置は牛乳によって占められるべきだが、あいにくと牛乳は昨日の時点でワンパックを消費しており、水曜日の生協の配達を待たねばならないのである。妻は牛乳は飲まず、私にしても飲むのは朝食のときだけなのだが、一日コップ一杯でもワンパック(1000ml)では一週間はもたない。5日目か6日目でなくなる。

朝の食卓に昨夜のカレーがあると、それだけで満たされた気分になる。

今日は締め切りの迫った査読の仕事をする。タイトルだけを聞いて気楽に(止む無くかな)引き受けたのだが、分量が400字詰め原稿用紙に換算して200枚はある長い論文だと後から知って後悔した。普通、論文といえば、50枚程度のものである。その4倍、修士論文クラスの分量である。しかも読み始めて驚いたのは、内容が博士論文クラスの力作であることだ。いや、驚いた。

昼過ぎ、昼食を食べに出る。ささっと食べたかったので「吉野家」に入る。牛丼というのは「ぶっかけ丼」にカテゴライズされる食べ物である。大きな鍋で煮込んだものをご飯の上にかけて食べる。カレー丼、深川丼(アサリ飯)、肉じゃが丼、そぼろ丼などもこの類で、注文してから出てくるまでの時間が短いことが特徴である。同じ丼物でも、カツ丼、親子丼、天丼、鰻丼とはそこが違う。ご飯と味噌汁だけを注文し、ご飯に味噌汁をかけて食べればこれも一種のぶっかけ丼だが、食堂でそういう注文をしている人を見たことはない。(でも、私は味噌汁かけご飯はけっこう好きで、とくに卵と大根の味噌汁はぶっかけご飯にすると美味しいと思う)。

牛丼、あたま大盛り、つゆ多め、と注文する。480円也。

味噌汁は不要。お茶があればよい。

生卵は、つゆ多めで注文したときは不要。つゆ多めでさらに生卵をかけるとずぶずぶになってしまう。しかも、今日の「つゆ多め」は実質体に「つゆダク」であった。「少しつゆ多め」というリクエストができるならそうしたいところだ。

お新香も不要。無料の紅生姜で十分。

もしゆっくり食べたいときは、プチ贅沢で、豚汁かけんちん汁を注文するのがよいだろう。

吉野家には和風ファストフード店のパイオニアとしてこれからも頑張ってほしい。

昨日アマゾンに注文した本がもう届いた。

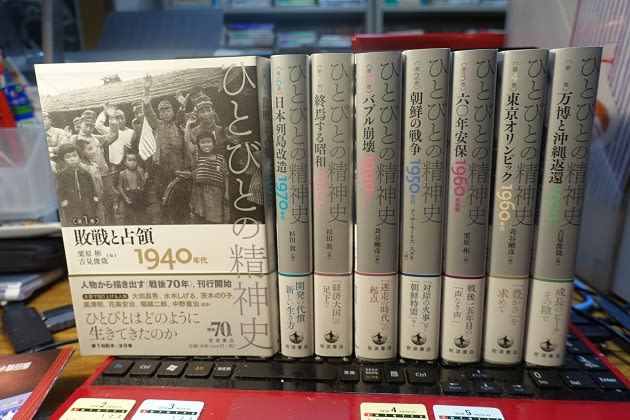

栗原彬編『人びとの精神史9 震災前後 2000年以降』(岩波書店)

「2000年以降」というのは本書が出版されたのが2016年であるから、15年くらいの長さのある期間で、これまでの巻が「1970年前後」とか「1980年代」とか5年から10年くらいの期間を想定していたのに比べると、ラフな感じがするが、現在進行中の「現在」を「歴史」として語ることは難しい。それにもしこれまでの巻の尺度に合わせて「00年代」という設定にしてしまうと、「2011年3月11日」の震災がそこから外れてしまう。もちろん震災とは無縁の「00年代」の精神史というものが書かれてもおかしくはないが、あの震災を経験したわれわれにとっては、「00年代」の精神史というものは、「震災で何が変わり、何が変わらなかったのか」というbefore-after的な視点を想定したときの「before」的な状況として認識されがちである。歴史とはそういうもので、決して当時を生きていた人々の目から見たその時代ではなく、当時を振り返る現在のわれわれの目から見たその時代を描くものである。

夕食はカマス、湯葉の煮物、サラダ、けんちん汁、ご飯。

食後にいただきもののバームクーヘン。

オリンピックの中継がなくなって淋しいという人もいるだろうが、私はもう十分堪能させてもらった。本も読みたいし、録り溜めてあるTVドラマも観たい。

2時半、就寝。