秋の某日、男鹿温泉郷の「元湯雄山閣」へ立ち寄り入浴でお邪魔しました。元湯という魅力的な言葉に惹かれ、以前にも訪問したことがあるのですが、その時は清掃中とのことで玉砕してしまい、2年越しでようやく入浴の機会と相成りました。

玄関を上がって帳場へ声をかけると女性の方が対応して下さいました。ちょうどこの時は団体さんが先に入浴していたのですが、その帳場の方が「もう少しで皆さん上がってこられますから、どうぞそちらでお待ち下さい」と混雑を回避するよう親切に教えて下さったので、お言葉の通り、ロビーでしばらく待たせてもらいました。ロビーには菅江真澄の顔抜きボードが立っています。

菅江真澄とは何ぞやと仰る方は是非ググってみてください。私のように民俗学が好きな人間なら知っていて当然の人物なのですが、菅江は北東北、特に津軽と秋田の歴史・地誌を語る上で欠かせない江戸時代の学者でして、後年は秋田(久保田藩)で生涯を送って地誌を著しています。そんな菅江を称えて館内には「菅江真澄図絵集の館」なる一角が設けられていました。お風呂へはここの前を通ってゆきます。

通路を進んで階段を下りきった先が浴室。えてして、段を下りてゆく温泉には名湯である場合が多いのですが、こちらはどうでしょうか。

綺麗で明るい脱衣室。窓の向こうの彼方には日本海が望めます。浴室からはシュゴーーッと何やら怪しい音が浴室から響いてくるのですが、ひとまずその音に対する好奇心を抑えて浴室内を見回してみますと…

温泉配管のスケールが展示されていました。成分が濃く就中カルシウムが多いため、すぐに石灰が析出して配管内に詰まっちゃうわけです。配管内のスケールは、バームクーヘンのように美しい層を成していますね。目に見えて温泉が濃厚であることがわかる証左ですが、こうしたお湯を通す配管のメンテナンスは相当骨が折れるのではないでしょうか。

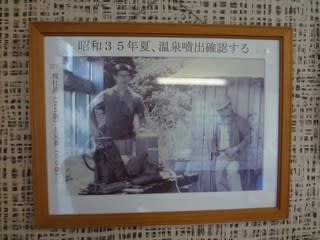

この温泉はそれほど古い歴史を有しているわけではなく、戦前の昭和14年に発生した男鹿大地震の際に突然湧出し、その後はお湯が止まってしまったものの、戦後ボーリングして再び源泉を発見し今に至っているのだそうです。室内には戦前に自然湧出した時の新聞記事、そして戦後ボーリングして噴出を確認した時の写真が展示されています。

さて内湯へ。角部屋で窓に面しており、とても明るい室内です。洗い場にはシャワー付き混合栓が5基設置。

脱衣所まで響いてくる音の正体は、なまはげの湯口から勢いよく出る温泉の噴出音でした。まずで間欠泉を横に倒したように、不規則にシュゴーーッと噴射しています。お湯の析出のために浴槽全体は石灰華に覆われて千枚田状態になっているのですが、特に噴出が直撃する浴槽縁には大きな瘤ができていました。噴出といい瘤といい、ものすごい迫力ですね。

お湯は白みを帯びた山吹色に弱く濁っていますが、人が入ってお湯が動くと、白い石灰質の沈殿が舞いあがって、透明度20cmまで濁りが一気に強くなりました。でもしばらくすると沈殿が重くて沈んでしまうのか、すぐに濁りが弱くなります。なおお湯は季節や気温によって、茶褐色・緑などに変色するそうです。また、明瞭な塩味(しょっぱい)に石灰味(粉っぽい石灰味と甘味の融合)と微かな苦み、石灰臭と微かな油臭が感じられますが、匂いは弱めかも。味に関しても、意外と塩味は強烈ではなく、とにかく石灰の知覚が印象的でした。やや熱めの湯加減でキシキシ浴感、濃いお湯ゆえにあっという間に体が火照ります。夏には体力が奪われてヘロヘロになりそう。

屋外に出て更にステップを下ると露天風呂。全体に屋根が掛っています。

こちらの湯口も内湯同様にシュゴーーっと音を立てながら断続的にお湯が噴出しています。また浴槽周りも石灰析出によるコーティングが激しく、縁にはまるで庇のように析出が分厚くせり出ており、特に湯口まわりは顕著でした。勝手な想像ですが、年々付着する析出によって、浴槽の大きさは建設時に比べて徐々に小さくなっているのかもしれません。なお露天風呂は外気に冷やされるためか、内湯よりは若干湯温が低く、入りやすい湯加減でした。もっとも、いい湯温だからって侮っていると、お湯に体力を奪われて朦朧としてしまうこと必至。

強烈に火照るお湯ですから、このような余裕のある腰掛けスペースの存在はありがたいです。私もフラフラになった体をここでクールダウンさせました。なおベンチの横には土嚢に詰められたスケール捨て場がありました。

露天風呂から内湯の方を見上げると、内湯下のコンクリ擁壁にはなまはげのイラストが。こちらのお風呂はなまはげだらけですね。

露天風呂の下にある源泉井戸。ここから塩ビの配管でお風呂へ直接送られているわけです。源泉を自分の目で確認できると、単に掛け流しであるという以上の満足感が得られるのは、私だけでしょうか。

湯使いに関しては加温加水循環消毒なしの完全掛け流しです。男鹿温泉郷には他にも日帰り入浴できる旅館が数軒ありますが、その中でもこの「元湯雄山閣」は早い時間帯から入浴が可能であり(他はほとんどが午後から)、しかも料金もちょっと低く、その上自家源泉でありますから、いろいろな面でありがたい存在であると言えそうです。

男鹿温泉2号井戸

ナトリウム-塩化物温泉 53.3℃ pH7.1 成分総計6172.275mg

Na:1288.5mg, Ca:381.9mg, Cl:2347.0mg, HCO3:943.6mg, 遊離CO2:506.5mg,

秋田県男鹿市北浦湯本字草木原52

0185-33-3121

ホームページ

9:00~19:00

600円

貴重品帳場預かり、シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★