カフェ&レストラン再會でランチした後、

渋滞の中、友人に車を運転してもらい、ようやくたどり着いた比叡山延暦寺。

この日は比叡山延暦寺の非公開の大書院の特別公開をしていたのでやってきた。

大書院は大正5年に武田五一設計により東京赤坂山王台に建てられた

明治のたばこ王、村井吉兵衛の邸宅、山王御殿を、

昭和3年に、昭和天皇のご大典記念と比叡山開創1150年の記念事業として移築したもの。

車寄せは藤原時代様式を取り入れた、仁和寺の玄関と同じ様式の総桧造りだそう。

唐破風の屋根に、華麗な装飾が施されている。

植物文様の優雅な透かし彫りの装飾。

この日は大書院の特別公開とコラボ企画?でゲゲゲの鬼太郎と比叡山の七不思議展も開催してたので、入り口には提灯お化けがぶら下がってた。

格天井の玄関。

応接間の床の間は少し高め。

椅子式でも床式でも対応でき、和洋折衷で使用できるようになっている。

椅子式でも床式でも対応でき、和洋折衷で使用できるようになっている。

欄間はヒノキの一枚板を透かし彫りにした宝相華模様。

この透かし彫りがとても繊細で豪華でアジアンな雰囲気も。

シャンデリアも純和風でなく、欄間の雰囲気と合ってるなあ。

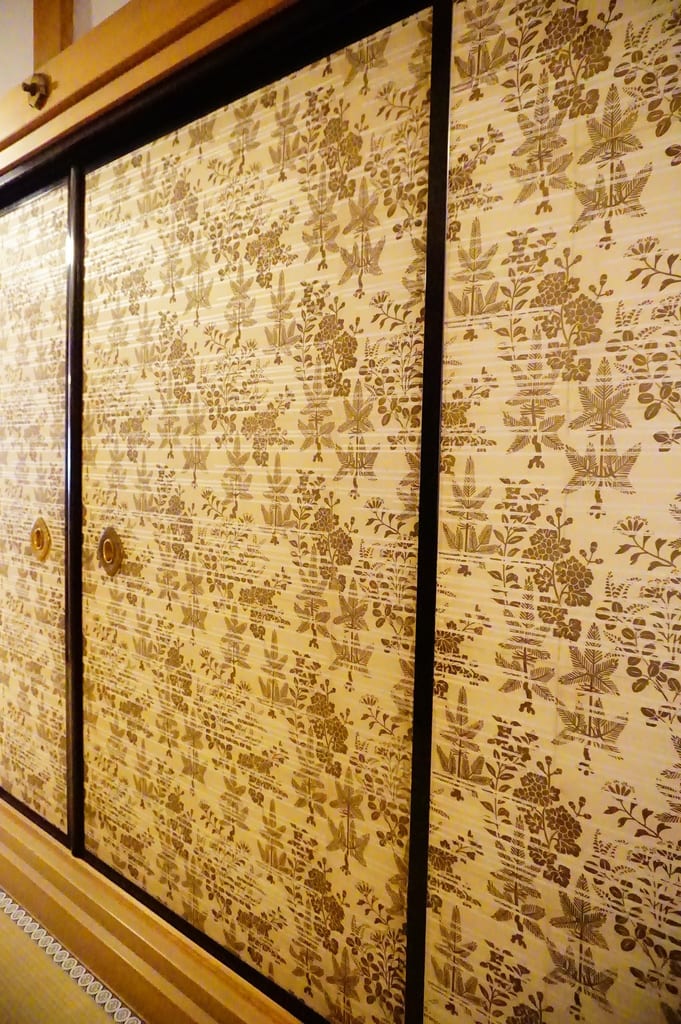

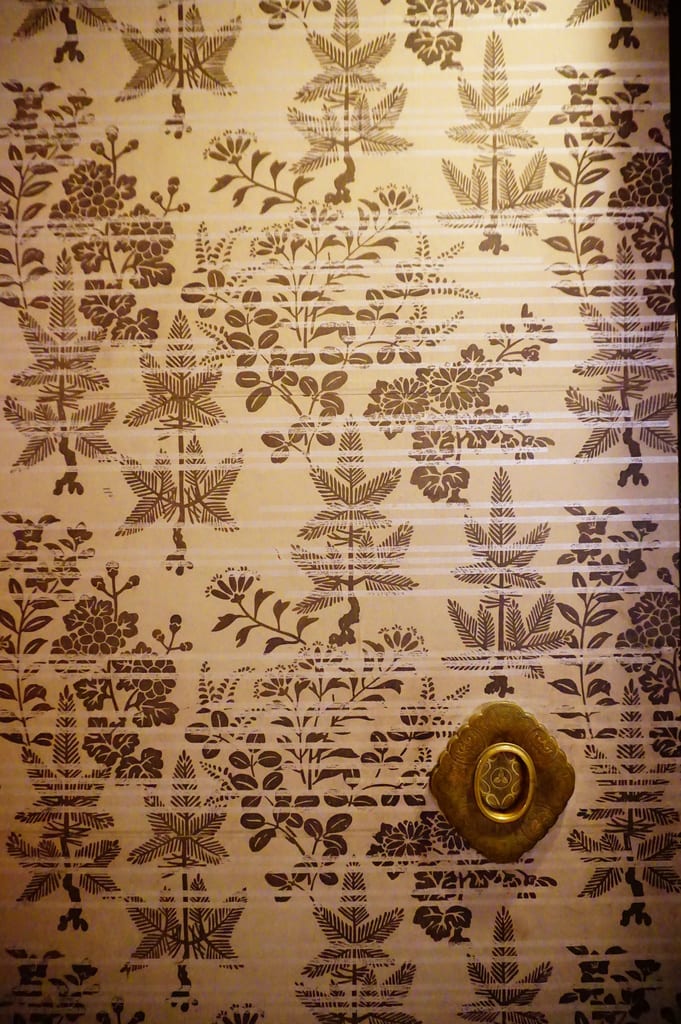

ふすまの図案は村井家の家紋をモチーフにした柏の葉。

なんだかモダンな雰囲気。

引手にも細かい細工。

こちらの襖は霞がかかった様子が表されてるとか。

引手の細工。

こちらの廊下の屋根を受けてる丸太は、全く節のない八間(約15m)の北山杉。

二度と入手できないといわれるほどの名材木だそう。

移築時には折れないように様々な工夫がなされたという。

桐の間

天井板や欄間に桐を使用している事から桐の間と呼ばれているそう。

天井板や欄間に桐を使用している事から桐の間と呼ばれているそう。

ゲゲゲの鬼太郎とコラボなので、部屋は薄暗く扉は締め切られて、暗くて建物の細部がよく見えない。

建物目的で特別公開に来たのに・・

思わず、係員に愚痴ってしまった。

床の間の天井は折上げ格天井

脇床の違い棚は三大名棚のひとつ、醍醐三宝院の様式を取り入れたものだという。

西の間

村井吉兵衛の奥方が使用していた部屋で、奥の間、中の間、次の間の三室からなる。

春の小川を描いた襖絵や花をモチーフにした欄間の透かし彫りなど、女性らしい部屋だそうだけど、暗くてよく見えない

村井吉兵衛の奥方が使用していた部屋で、奥の間、中の間、次の間の三室からなる。

春の小川を描いた襖絵や花をモチーフにした欄間の透かし彫りなど、女性らしい部屋だそうだけど、暗くてよく見えない

付書院の欄間は桐の一枚板に

菊花の透かし彫りが施されている。

地袋の装飾もモダンなデザイン。

鳳凰らしきものと花がデザインされた欄間

シャンデリア。

旭光の間は奥の間と大広間、武者かくしの三室からなる。

二条城の黒書院の様式を移したもの。

こちらの欄間もあまり和風ぽくなくおしゃれなデザイン

違い棚の金具の細工。

天井は折上げ格天井に。

これまた雨戸が閉まっていたのだけど、旭光の間の前の廊下は一面ガラス戸になっていて、ベルギー製の板ガラスが使われているそう。

当時の日本の技術ではこの大きさで、全くゆがみのない板ガラスは製造することができたなかったため、一枚で乗用車が一台買えるほどの大変貴重な輸入ガラスだったのだとか。

延暦寺までの車窓からは琵琶湖の絶景が眺められ、

絶好のドライブコース。

この後は京都市内へ戻って、kaikado Cafeへ。