昨日の日曜日は、テレビでは1日中台風のニュース、各地の状況を伝えていました。

台風11号は、高知県に上陸し、瀬戸内海を渡って赤穂あたりに再上陸し兵庫県を縦断し日本海に出て温帯低気圧になった。

それまでにも、四国、九州他では大雨が続いていて、これに追い打ちをかける形で大変な被害が出ました。

三重県や滋賀県、さらには茨城県など広い範囲に被害を及ぼしました。

各地の伝統行事や、夏休みで、遠出の計画があったり、お盆の帰省予定の人々も多い時期の台風に戸惑ったことでしょう。

それにしても、各地で豪雨が続き大きな被害を出し、豪雨だけではなく豪雪や雹、突風、竜巻などの被害も続出しています。

昔は、30㎜/hなどの雨は、めったに降らず、30㎜などといえばそれこそ豪雨とみなされていたという記憶があります。

それが最近では、50~60㎜/hが良く起こり、時には100㎜あるいはそれを超える豪雨が記録されています。

夏の暑さもそうです。かって、34℃などといえばかなりの暑さで、ひと夏に数える程度だったような記憶ですが、

こちらの方も、最近では36~7℃が続出したり、つい先日も39℃を超えたところもありました。

確実に気温は上昇しているように感じます。

地球温暖化がこれらの異常気象を起こしているか? 異常気象は増えているか? といえば、必ずしもそうは言いきれない

のだそうです。 藤部文昭氏(気象庁気象研究部長)によれば、“それは、イエスであり、ノーである” というのです。

“降水量に関する長期変動を見てみますと、全体の傾向はこの100年で、100㎜/h以上の大雨日数は約25%増加し、

日降水量の年最大値も7.8%増加していて、大雨は増える傾向にあるといえる。 しかし、一方、この100年で10㎜/h以上の

降水日数は7.4%減少していて、1㎜以上の降水日数は、14.5%減少していることから、雨の降らない日が増加している

ともいえる” と。

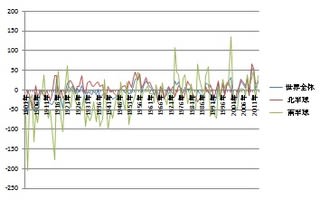

気象庁のHPから、1981~2010年の平均値に対する偏差を示したグラフを紹介しますと、

日本の年平均気温偏差 世界の年平均気温偏差

図のように、日本では、1.4℃/100年、世界では、0.69℃/100年 の割合で高くなっていることが分かります。

更に、日本に限ってみれば、1月と7,8月の気温偏差をみると、

日本の1月の年平均気温偏差 日本の7,8月の年平均気温偏差

図から、冬(1月)の偏差は、あまり変化が無く水平な感じですが、7,8月のそれはやや右肩上がり、つまり気温が上昇

していることを意味しています。

一方、降水量について同様の偏差グラフを見てみますと、

日本の平均降水量編差 世界の平均降水量偏差

でどちらも、この100年余りの偏差の傾向は水平に近いと思われます。つまり、降水量が年々増加しているということは言えない。

また、台風が日本本土へ上陸した数のデータでは、

日本本土への台風上陸数

であり、2004年の10個が飛びぬけて多いですが、その他はそれほどの変化は見られません。

1951年から気象庁では、このような統計を取り始めたのですが、もっと昔の台風を見てみますと、

室戸台風 1934年 最大瞬間風速 60m/s 死者 2702名

枕崎台風 1945年 〃 62.7m/s 〃 2473

ジェーン台風 1950年 〃 50m/s 〃 398

伊勢湾台風 1959年 〃 75m/s 〃 4697

で、このような強い台風は、ここ50年以上日本に来ていないのですね。

また、竜巻などの統計は、これまでの認定数として数値化しているため、新しい観測機器の整備や、通信設備の拡充など

によってその数値の単純比較はできないとしています。 たしかに、これまでも起こっていたけれども、局地的で、

全体として取り上げられなかった可能性が高いということなんでしょうね。

1988年に、国連気候変動に関する政府間パネル(Intergovermental Panel on Climate Change、IPCC)の

組織が設立されました。 人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な

見地から包括的な評価を行うことを目的として活動していますが、昨年、第5次評価報告書が発表されました。

その結論のようやくを以下に引用します。

主な結論

地球温暖化の原因

・人間活動が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な要因であった可能性が極めて高い(可能性95%以上)

・大気中の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は、過去80万年間で前例のない水準まで増加している

現状(観測事実)

・温暖化については「疑う余地がない」

・1880~2012年において、世界平均地上気温は0.85℃上昇

・最近30年の各10年間の世界平均地上気温は、1850年以降のどの10年間よりも高温。

・海洋は人為起源の二酸化炭素の約30%を吸収して、海洋酸性化を引き起こしている。

・1992~2005年において、3000m以深の海洋深層においても水温が上昇している可能性が高い。

将来予測

・今世紀末までの世界平均地上気温の変化予測は0.3~4.8℃である可能性が高い

・今世紀末までの世界平均海面水位の上昇予測は0.26~0.82mである可能性が高い

・CO2の総累積排出量と世界平均地上気温の変化は比例関係にある。

・最終的に気温が何度上昇するかは累積排出量の幅に関係する。

・これからの数十年でより多くの排出を行えば、その後はより多くの排出削減が必要となる。

今後の日本の気象変化について、藤部部長(前出)によれば、今世紀末には、前世紀末と比較して、

“年平均気温は、全国的に約3℃上昇する。真夏日(最高気温30℃以上)は、約20日増加する。猛暑日(最高気温

35度以上)は、約10日増加する。降水量200㎜以上の日数は、約30%増加し、50㎜以上の降水もほぼ倍増する。

雨が降らない日数(1㎜以下)も5~10日増加する。” だそうです。

異常気象の原因が、地球温暖化であるとは必ずしも結論付けられないにしても、少なくとも地球温暖化は異常気象となる

確率を増加させていることは間違いないので、もっと真剣に、産業推進の立場も分かるけれども、地球温暖化防止対策を

着実に進めて行かないと結局はツケが回ってくることになる。