古事記は、どなたも良くご存じの日本最古の歴史書、文学書ですが、 これまで、遠く 学校時代に無理無理

触れた程度で、全く没交渉?でした。 ところが、最近ある歴史を書いた本を見ていましたら、この古事記が

出ていまして、やや面倒なところもありますが、因幡の白ウサギや、ヤマタノオロチなど子供の頃に聞いたり

読んだりした物語の元?みたいなことが出てきますし、最初の方は、国生みや神々をお産みになるなどから、

下ネタ?的な話など幼児的なところも多く、また、国造りで最初にお産みになった島が “淡路島” である・・など、

興味のある部分もありましたので、ブログテーマとして何編かに かいつまんで、記事アップしてみようと思った

次第です。

“国の始まりが、淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門・・” と調子のいい口上は、映画“寅さん” でよく聴かれる

ところでもあります。

で、その最初の記事として、古事記の概要から天照大神の関連前までをアップしてみたいと思います。

参考にしましたのは、「古事記」(次田真幸、講談社学術文庫)、「日本の年中行事」(塩田勝、金園社)、

ネット記事などです。 解読が十分でなく、内容に誤りなどがありましたらご指摘を賜れば幸いです。

古事記というのは、そもそも日本の国や人々の暮らしがどのように始まったかなどを神話、伝説として書かれた

もので、全3巻から構成され、その「序文」には、全巻の概要と重要な内容のあらましなどのアブストラクトのほか、

古事記が書かれた経緯や、どのように表現されたかなど詳しく書かれています。

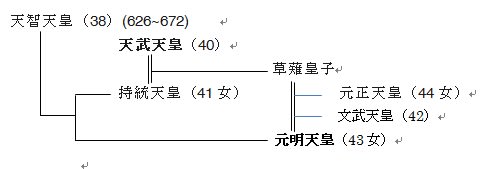

その序によれば、天武天皇の命によって稗田阿礼(ひえだのあれ) が「誦習」していた『帝紀』『旧辞』を,

元明天皇の命によって太安麻呂(おおのやすまろ) が「撰録」し和銅5 (712) 年に献上したものである

とあります。

つまり、天武天皇が 旧辞に誤りや間違いがあるのを惜しまれ、帝紀の誤り乱れを正そうとの企画から発して、

天武天皇亡き後、その意志は皇后である持統天皇に引き継がれ、異母姉妹にあたる元明天皇の時に完成した

のだそうです。

いよいよ、本題に入りますが、最初は、「天地の初め」 で、高天原に3柱の神様が出現しましたが、

地上には姿を現さなかった。 次に、どろどろした油のような海から、葦が燃え上がるように2柱の神が出現し、

これら5柱の神々は皆独身(独り身)の神で、天の中でも特別の神様なのだそうです。

その後、さらに二柱の神様が独身で現れましたが、その次からは、ご夫婦の神として五組の神々が現れました。

そのうちの最後に現れたのが、イザナギの神と(伊耶那岐命=イザナギノミコト)とイザナミの女神(イザナミノミコト

=伊耶那美命)のご夫婦の神様です。ご夫婦の神は、二柱で一代と数えますから、ここに、神代七代の出現と

なるのです。

伊耶那岐命と伊耶那美命の二柱の神は、「この漂っている国土を良く整えて、作りかためよ」と命を受けて、

立派な矛(ほこ)を授かり、いよいよここから国つくり、神つくりが始まるのです。

そこで、イザナギノミコトとイザナミノミコトは、天からつながっている 浮橋 までやって来て、矛を降ろして、

下界の海水をゴロゴロと掻き回してから、引き上げたところ、矛の先からしたたる海水が重なり積もって、

淤能碁呂島(オノゴロ島)が出来あがり、二人の神は、その島に天から降り立って、天の神聖な大きな柱を立て、

大きな御殿を作られました。

そして、イザナギノミコトは、妻のイザナミノミコトに尋ねた。 「汝が身は如何にか成れる?」 すると、

「吾が身は、成り成りて、成り合はざる処一処あり」と イザナミノミコトがお答えになられると、「ほう、私の身体も

よく出来上がっているが、一カ所だけ出来き過ぎたところがある。それで、私のからだの出来すぎたところを

あなたの身体の出来きれないところに刺して、塞いで、この国を生みたいと思うのだが、どうだろうか?」

「それは結構なことでしょう。」と答えたので、「では、私とあなたはこの天の御柱(あめのみはしら)を回って出会い、

男女の交わりをいたしましょう。 私は、右から回るので、あなたは、左から回ってみてください。」と約束されてから、

お回りになったときに、妻の方が先に「まあ、なんとすてきな男性でしょう。」とおしゃって、その次に夫が、

「やあ、なんと素晴らしい女性でしょう。」と言い終わった後に、男神は、女神に 「どうも女が先に言うのはよくない。」と

いわれましたが、ともかく暗い場所で子をお生みになりました。しかし、この子はとても醜くい子であったので、

葦の船に乗せて流してしまいました。次に淡島をお生みになりましたが、これも子どもとはみなされませんでした。

いよいよ、日本列島の誕生です。

この二柱の神は 「今、私たちが生んだ子どもたちは、どうもよくない。もう一度、天つ神様たちの所へ行って、

尋ねてみよう。」と相談され、一緒に天つ神のところに参上し、お伺いを立てました。

天つ神の命令で、鹿の骨を焼いて占ったところ、「女が先に声をかける事はよくない。また戻って改めて

言いなおせ。」 とのお告げがありました。

そこで二柱の神は、島に降り戻って、もう一度、天の御柱を前のように回りました。今度は、イザナギノミコトが

先に 「やあ、本当に美しい女性ですね。」といい、その後で女神のイザナミノミコトが、「まあ、本当にすてきな

男性ですね。」と言い終わった後に、 男女の交わりをしてお生みなった子が、淡路島なんですね。

[来年、私たち高校の喜寿の会(同窓会)をこの淡路島で計画されています]

こうして、この二神は、次々と島々を生むのです。

- 伊予之二名島(四国)「この島は、身体が一つで顔が四つある。伊予の国をエヒメ(愛比売)とい

い、讃岐の国をイイヨリヒコといい、阿波の国をオオゲツヒメといい、土佐の国をタケヨリワケという。」 - 次に、隠岐島を、そして

- 筑紫島(九州)を生みます。「この島も身体が一つで四つの顔を持つ。筑紫の国をシラヒワケといい、豊国をトヨヒワケといい、肥の国をタケヒムカヒトヨクジヒネワケといい、熊曾の国をタケヒワケという。」

- 壱岐(いき。長崎県壱岐郡。)

- 対馬(つしま。長崎県対馬。)

- 佐渡(さど。新潟県の日本海最大の島)

- 本州(大倭豊秋津島=オオヤマトトヨアキツシマ)

このように、八つの島を産んだことから、この国を「大八島国=おおやしまのくに」というのです。

この後も二柱の神は、次の六つの島も生むのです。

- 吉備の児島(岡山県児島半島)

- 小豆島(あずきしま。=しょうどしま)

- 大島(山口県の屋代島)

- 女島(ひめじま。大分県姫島?)

- 知訶島(ちかのしま。長崎県五島)

- 両児島(ふたごのしま。特定不可)

ここで、国生み神話の原型は、イザナギ、イザナミ二神が、淡路島やその周辺の島々を生むという物語で

あったが、これが宮廷神話として語られるとき、大規模な大八洲(島)国生みの物語に発展したとみられています。

そして、良く見ると、淡路島から始まって、四国、九州、壹岐、対馬と瀬戸内海を経て大陸に通う航路に従って

西に進み、畿内以東は全く考慮されていないことに気が付きますが、この神話は古代の政治地図の姿を示している

ともいえる としています。

次に、神々を生むことになります。

イザナギ・イザナミ 二神は、国生みを終えると、今度は 十柱の神々を生むのです。最初は住居に関する

神が生まれ、そして、このうちの夫婦の神はさらに、河と海や灌漑に関係のある八柱の神々を生み、また風の神、

木の神、山の神、野の神の四柱の神を生みます。 さらにこの内の二柱神が山野の土、霧、谷の神、次いで

船の神、穀物の神、など八柱の神々を生みます。

そして、イザナミノミコトは、さらに火の神、水の神など八柱の神々を生むのですが、この時、火の神

ホノカグツチの神を生んだ時、陰部を火傷(やけど)して病気になり、しばらくして死んでしまうのです。

イザナギノミコトは、「あの火の子を産んでしまったがために、最愛の妻を亡くしたのはとても残念だ。」と

悲しまれて、イザナミノミコトを出雲と伯耆の国境にある比婆山(ひば=広島県比婆郡)に葬りました。

そして、イザナギノミコトは、ホノカグツチ(火の子)を恨んで、その首を長い剣で斬り落としてしまいました。

この時、イザナギノミコトの涙から香具山の麓の池の神の泣沢女(ナキサワメ)の神が生れ、また、その剣についた

血がしたたり落ちたところから八柱の神々が生まれ、殺された火の神の頭、胸、腹、陰部、両手、両足から

八柱の神々が生まれたのです。

イザナギは、亡くなったイザナミを追って、黄泉の国に行き、「わが愛しの女神よ。わたしとあなたで作った国は、

まだ作り終えてはいない。もう一度戻ってきておくれ。」といいましたが、イザナミは、「わたしは、とても悔しいのです。

あなたは、すぐにわたしを助けに来てくれなかったので、黄泉の国の食べ物を食べてしまいました。(黄泉の国の

住人になってしまった。) しかし、愛しいあなたが、せっかく来てくださったので、わたしも帰りたいと思います。

これから黄泉の国の神に相談しますので、その間は、決してわたしの姿を見ないでください。」といって御殿の中へ

戻ってしまいました。

女神(イザナミ)はなかなか出てこないので、イザナギは、しびれを切らして、髪の左側に付けていた櫛(くし)の

太い歯をひとつ折って、それに火をともして御殿へ入って中をのぞきました。そこには、世にも恐ろしい光景が

ありました。 女神のからだから、たくさんの蛆虫(うじむし)が湧き出ていて、ゴロゴロという音がしている。

頭からは、大きな雷(かみなり)が、胸には火の雷が、腹には黒い雷、陰部には裂けるような雷、左手には若い雷、

右手には土の雷、左足には鳴る雷、右足にははねる雷の八種類の雷が発生してゴロゴロと鳴りひびきました。

イザナギは、たいへん驚いて一目散に逃げ出しました。

イザナミは、「あなたは、わたしに恥をかかせましたね。」といい、黄泉の国の醜い化け女を使わせて、後を追わせ

ました。 イザナギは、頭に付けていた黒い木のつるで作った輪を、化け女に投げつけると、山ぶどうの木が生え、

化け女がその山ぶどうを食べているすきに逃げましたが、再びこの気味の悪い女は追いかけてきました。

そこで、今度は髪の右がわに付けていた櫛の歯を折り、投げつけると、今度はタケノコが生えました。

化け女がタケノコを食べているすきに逃げました。 するとイザナミは、先ほどの八種類の雷神に加えて、

黄泉の国の千五百もの化け物たちの軍隊を動員して後を追わせたのです。 イザナギは、長い剣を後ろの方へ

振り回しながら逃げましたが、化け物たちはなおも追ってきて、とうとう地上から黄泉の国の入り口へと降りる

坂下まで着いたときに、そこにあった桃の木から桃の実を三つ取って投げつけると、化け物たちはみな逃げて

しまいました。

しかし、ついにイザナミが自ら追ってきました。驚いたイザナギは、大きな岩で坂を通れないようにふさいで、

その岩をはさんで、イザナミに 「離婚しよう。」 といったら、イザナミは、「愛しいあなたが、このようなことをされるの

ならば、わたしは一日にあなたの国の人間たちを千人殺してしまいましょう。」といい、これに対し、イザナギは、

「愛しい女神よ。あなたがそうするなら、わたしは、一日に千五百の産屋(出産のために建てる家)を建てましょう。」

といいました。 このことから、人間は一日に千人が死に、千五百人が生まれてくるのということとなるのです。

(つづく)

ドラマティック古事記(各地で公演されている演劇。このポスター(部分)は宮崎公演のものです。)

(ドラマティック古事記試写会HPより)

(ドラマティック古事記試写会HPより)