明日、10月23日は、日本で電信の始まりを記念して制定された記念日です。

明治2年8月19日、横浜弁天灯明台役所から本町通り裁判所までの約770mの間に電信線を架設し、

プレゲ指字電信機を装置して実験し、続いて9月19日、本町通り裁判所内に電信機役所が設置され、

横浜―東京間の公衆電信線建設工事が着手されたのです。

この日を記念して、昭和25年に当時発足2年目の電気通信省によって、新暦の10月23日として記念日に

制定されました。

通信偉人伝(NTT東日本)によれば、そもそも、電信については、幕末の1854年に、ペリーが2度目に

来日した時に、当時のアメリカ大統領から幕府に贈られた電信機(エンボッシング・モールス電信機)を

使って、横浜で公開実験されていました。 この実験より前に、日本独自の電信として、佐久間象山が

実験を行ったという記録があるとのことですが、成功したかどうかは定かではないそうです。

なので、実質、このペリーの行ったのが最初のようですが、電信はそのまま進展を見ないうちに

幕末から明治維新へと時代が大きく変わります。

明治政府は、電信の重要性を認めて、イギリスから電信技師を招いて冒頭の明治2年(1969年)に

本格的な導入に繋がるのです。

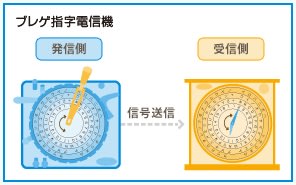

プレゲ指字電信機というのは、送受信とも時計の文字盤のような円形の盤上で、送りたい文字の

ところに針を当てると、受信側にその通りの位置に針が示されて、誰でも扱うことが出来るという

しろものでした。 しかし、この方式は、1分間に5~6文字しか送れなく効率が悪いので、のちには

モールス電信方式が導入されたとのことです。

プレゲ指字電信機原理

(通信偉人伝より)

(通信偉人伝より)

以前は、電信電話記念日には、各地でいろんな催しや記念式典などが行われていましたが、

通信事業の自由化とともに行事は変わり、また今日の通信のあり方も、電信電話の時代からはるかに

超越した神経的ともいえる存在となり社会的な位置づけは大きく様変わりしました。

私が勤めていた会社では、今ではこの日に因んで「先輩たちとの交流会」と称して、現役は

社長はじめ役員総出で、OB、OGが大勢、日比谷のホテルに集い 交流を深めるようになっています。

私も、明日には参加する予定です。

話は変わりますが、私が北陸勤務であった時に、通信の自由化が行われ、会社形態・組織が大きく

変わりましたが、その頃、職域アマチュア無線クラブの会長をしていましたので、翌年、この日に因んで、

アマチュア無線のコンテストを日本アマチュア無線連盟のもとに、「電信電話記念日コンテスト」を

開始しました。10月23日は、14時から21時まで、空中で“ハロー、NTTコンテスト”の声が飛び交って

いました。

1交信が1点、交信相手がNTT社員の時は得点が2倍というルールで、総合得点を競う全国規模の

コンテストをしましたが、大変な賑わいでした。全国1~3位、各地区1~3位の方々に賞状と副賞を

贈らせていただいたりしました。 懐かしい想い出です。

先日、飲み会が主体のある会合で、「通信岡目八目」と題するお話をしまして、俄かつくりながら、

通信と名が付く、通信的なものまで含めて、郵便から放送、映画、コンピュータ、インターネットまでの

歴史を俯瞰してその変遷を紹介しましたが、大変受けが良く好評をいただきました。

その中から一つ、独断と偏見で作成しました“ICT曼荼羅”をここに挙げてみました。

ICT曼荼羅