3月去る。 3月もとうとう終わります。 激しい攻撃を受けているウクライナは

ロシアの軍事侵攻から1か月を過ぎ震撼のただ中で、長期的な様相さえ呈しています。

新型コロナは長引く感染状況の中で何となくドサクサに紛れてしまったような感じ

さえしているように思えます。これで良いのでしょうか? ここに来て、感染拡大

基調に戻っているとか。 決して良くはないでしょうがどうしようもないのですね。

何とも もどかしい日々が続きます。

明日から新年度に入り、新入生、新社会人は、希望を胸に元気いっぱい新しい

人生のスタートを切ります。 心から応援したいですね。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

不思議な日本語も23回目となりました。 普段何気なく使っている言葉も取り立

ててみるとなかなか味わい深い側面もあり、それなりに面白く感じられますね。

・けだし 漢字では「蓋し」と書き、goo辞書にその意味は、1 物事を確信を

もって推定する意を表す。まさしく。たしかに。思うに。「―その通りであろう」

2 (あとに推量の意味を表す語を伴って)もしかすると。あるいは。「百 (も

も) 足らず八十隅坂 (やそくまさか) に手向けせば過ぎにし人に―逢はむかも」

〈万・四二七〉 3 (あとに仮定の意味を表す語を伴って)万が一。もしも。ひ

ょっとして。「わが背子し―まからば白妙の袖を振らさね見つつしのはむ」〈万・

三七二五〉 4 おおよそ。大略。多く、漢文訓読文や和漢混淆文などに用いる。

「よって勧進修行の趣、―もって斯 (か) くの如し」〈平家・五〉

とありました。 普通は、1の意味が多いかと思います。「けだし名言である」など。

どうして、「ケダシ」というのか、その語源ははっきりわからないようです。し

かし、ネットを繰っていると、吉田という人が6ページにもわたってこの語源につ

いて見解を述べられていました。 そのうちの一部を写真スタイルでコピペしてみ

ました。かなり広範囲にわたって述べられているのですが、つまるところ「気甚し」

ではなかろうかといっています。気が切である、何となく甚だしい、ひどく・・の

気がする、もしかして のような意に結びついているのではないか?

吉田金彦氏の見解(部分)

(国立国会図書館デジタルコレクションより)

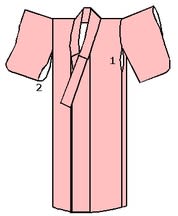

字は違いますが、「蹴出し」(けだし)というのがあります。 よくご存じの

美空ひばりの演歌「みだれ髪」(作詞:星野哲郎,作曲:船村徹)の歌いだしに「♬

髪の乱れに手をやれば、赤い蹴だしが風に舞う~」がありますが、ここでのけだし

は、和装で、女性が腰巻の上に重ねてつける布、裾よけ のことなんですね。

けだし(蹴出し)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

・一か八か なぜ1と8なんでしょうか? 語源由来辞典によれば『一か八か

とは、結果がどうなるか検討もつかないが、運を天に任せて思いっきりやってみる

こと。一か八かは、元博打用語で、丁半賭博などの勝負を意味していた。これは

「丁」と「半」、それぞれの漢字の上の部分をとると「一」と「八」になり、「丁

か半か」は「一か八か」になることからである。この他、一か八かの語源には、

「一か罰か」の意味でサイコロの目が一が出て成功するか、外れて失敗するかとい

ったサイコロ博打説。「一か八か釈迦十か」といった、かるた博打の用語説もある。』

とあります。

丁半の文字の上を取って一、八というのは、こじつけのようでもあり、もっとも

な感じでもあります。八が逆になっている・・との意見も聞こえてきますが、絆の

文字では、八と書かれていますね。

また、一か八かの類語・言い換えもありました。『のるかそるか/丁と出るか半

と出るか/一六勝負/二つに一つ/オールオアナッシング/当たって砕けろ・・』

・みやつくち 数字が続きます。 身八つ口と書き、着物の身頃(みごろ)の

脇のあき部分のことです。 着物のことはよく知りませんが、身八つ口は女性と子

どもの着物にだけあり、男性用にはありませんがその理由は、「女性の帯幅が広く

なり また胸高に帯をするようになったため、上腕部の動きの自由が奪われてしま

うことから、手の動作を自由にするための工夫であった」といわれているそうです。

着物には、八つ口(やつくち)つまり8つの口(穴)がある(開いている)と

いうのです。つまり、首の部分と足の部分、左右の袖口、左右の振り口そして左右

の身八ツ口の合計8つの口があるのです。 振り口というのは、袂の内側が割れて

いますが、そこのところのことですね。この8つの口の中の身頃側の口が身八ツ口

なんです。

男性の着物は、幅広の帯はしないし、胸高に結ぶこともないから腕の動きは自由

だから特段身八ツ口は必要ないのですね。

身八ツ口 (1が身八ツ口、2が振り口)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

・多分 goo国語辞書の「多分」(たぶん)を見ると、名詞と副詞があって、

次のようにありました。①[名詞・形動]1 数量・金額の多いこと。また、そのさま。

たくさん。多く。2 (多く「多分に」の形で)かなりの程度であるさま。相当。

3 あるものの多くの部分のこと。大部分。また、多数。→御多分 ②[副]

ある事柄についての推量を表す。たいてい。おそらく。

それで、①と②はアクセントが違っていて、①はタブン ②は タブン 日本語

の難しいところですね。

で、ここで取り上げたいのは、②の推量を表すタブンの方なんですが、これの語

源は探すことはできませんでした。 我流で無理無理こじつけてみると、多くの分

で大体、大方の意味から、たいてい、おそらくの意味であると考えられます。

たぶん と おそらくはほぼ同じように使われますが、厳密にいえば、おそらく

はもともと「恐らく」から来ているとあり、恐の字が意味するように、こわごわ、

恐る恐るのニュアンスがあり、同じ推量するでも、良くない方、あってほしくない

方の気持ちがあるときが「おそらく」で、そうでない時、肯定したい時は「多分」、

かなり期待している時には「きっと」が使われるのでしょう。

ネットにありました。自信のない時→おそらく、自信があるとき→たぶん、希望

を込めて→きっと。

ですので、何かの知らせを待って不安になっている人に対して「あなたなら恐ら

く大丈夫よ」というのは励ましにはならないのですね。「多分当選するでしょう。」

「彼は、おそらく後悔するだろう。」「きっと優勝するでしょう。」

また、類語はたくさんあります。どうやら、たいてい、まず、十中八九、けだし、

たしか、まさに、まさしく・・チョットずつニュアンスは違いますね。普段正しく

使っているのか心配ではあります。

・ネコババ goo辞書に「ネコババとは、悪いことを隠して素知らぬ顔をすること。

また、特に拾得物などをこっそり自分のものとすること。」とありますが、なぜ猫

なんでしょうか?

猫が、糞 (ふん) をしたあとを、砂をかけて隠すところから例えて言われた言葉

だそうです。犬にも同じような習性がありますが「いぬばば」とは言はないのはな

ぜでしょうか? 犬ではなくなぜ猫なのかは未だ謎なんだそうです。

しかし、猫のこの習性は、大変良いことなのに、悪い意味の言葉に使われて猫に

とっては甚だ迷惑しているかもしれませんね。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

Norah Jones (with Wynton Marsalis) - Come Rain or Come Shine