早いもので、令和4年ももう半分過ぎて、7月に入りました。今年は、すでに梅雨

明けが終わって連日猛暑日が続いています。

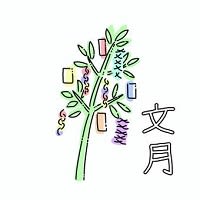

もともと、旧暦7月を文月(ふづき、ふみづき)と呼びましたが、現在では新暦

も同じ別名として用いられています。

文月の由来は、古今要覧稿(江戸時代末期の類書)にあり、要約すれば、7月7日

の七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風に曝したりする風習があるところから「文披月

(ふみひろげつき)」から文月となったや、稲の穂が含む月であることから「穂含月

(ほふみづき)」が転じて「文月」になったとの説があるとありました。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

さらに、この月の別名(異名)として以下のようにたくさんありました。

「秋初月(あきはづき)」、「七夜月(ななよづき)」「七夕月(たなばたづき)」

「女郎花月(おみなえしづき)」「愛逢月(めであいづき)」・・

もう30年以上前になりますが、私が金沢にいたころ、7月1日は「氷室の日」といっ

て、和菓子屋さんの店先に「氷室饅頭」が並びました。氷室饅頭は、石川県に古く

から伝わる饅頭で、7月1日に食べられる縁起菓子だそうで、こし餡の入った丸型の

酒饅頭です。白、赤(桃色)、緑の3色あります。

氷室饅頭

(越山甘清堂ページより)

(越山甘清堂ページより)

江戸時代、加賀藩前田家は、毎年7月1日に、氷室の雪氷を幕府に献上していまし

たが、5代目藩主前田綱紀の時代に、金沢の菓子屋、道願屋彦兵衛が考案した饅頭

が作られ、道中の無事を祈願して神社に供えられたことが起源であるそうです。

金沢の饅頭屋が生み出した百万石文化ともありますが、今でも7月1日は、氷室開き

の日として無病息災を願って饅頭を食べる習慣があるようです。

毎年この日が来ると、「早いねぇ…もうそんな時期け?」と夏を感じるようですが、

今年などは、猛暑続きでそれどころではないかもしれませんね。

ネットを繰っていると、氷室饅頭を販売する、柴舟小出、森八、越山甘清堂、村上、

うら田、樫田堂など懐かしいお店の名前を見るうち当時の想い出がちょっぴり浮か

んできました。

また、7月1日は、「国民の安全の日」であるらしいのです。国民の安全・・とは、

これまた広すぎて何を言わんとしているか焦点が定まりにくいですが、ウイキぺディ

アによれば、「日本国民の一人ひとりが施設や行動面での安全確保に留意し、交通

安全、火災等の災害発生の防止を図る国民運動を啓発するため」なんですって。

1960年5月6日に閣議了解により制定されたとありました。なんか漠然としていま

すが、しかし国民の安全ですから、これは大変なこと・・の割には、ほとんど知ら

れていないのでは? 私は知りませんでした。

山開きの日でもあります。立山の主峰、3003mの雄山神社でこの日、開山祭が執り

行われるそうです。日本三霊山のこの立山の他、白山、富士山でも開山祭が行われ

ているでしょう。富士山の静岡側からのルートは、例年10日頃に行われるとありま

した。

雄山神社

(ネット画像より)

(ネット画像より)

立山の室堂の山開き(7/1)に行ったことがありました。アルプホルン3基が奏

でるその音色に、はるかアルプスの山々の呼び声に感じられ、室堂一体に屋台が出

たりして楽しいイベントで賑わっていましたね。

上高地の河童橋でも、行われているでしょう。いよいよ、夏山のシーズン。我が

三究会は、しかし、コロナ禍の安全を見て、今少しガマンを決めているところです。

もう歩けませんが・・。

Shane (シェーン)-"The call of the far away hills" - Victor Young