足尾銅山の坑道を出ると、左手には貨幣博物館というものがあり、おもしろそうだったので入ってみた。

盗難防止として持ち物検査のため全裸になる・・・というのは必要な過程ではあるが、こうして絵面を見ると何ともシュールな光景だw

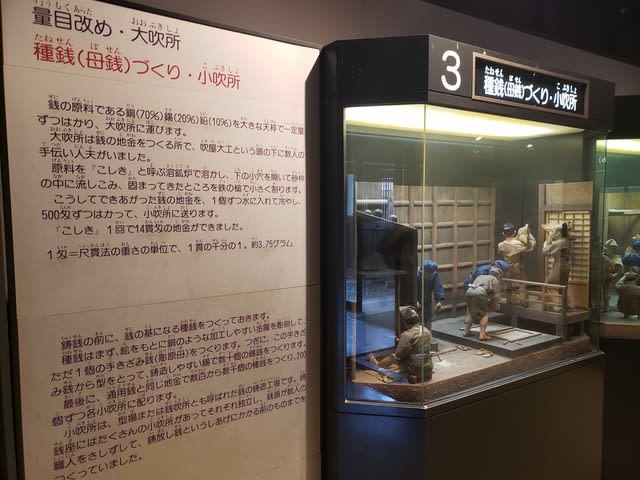

こうした工程がいつくもの場面に分けて模型で再現されているのだが、その様子を見ていると、最古の鋳造貨幣を作り出したリディアのことが想起される。紀元前の当時(日本はまだ弥生時代!)かなりの苦労を重ねながら金貨や銀貨を精錬したのであるが、そこには信用や権威付けのためにライオンの姿や統治者の肖像を描くことが必要だったから、金や銀を他と分解して取り出す技術だけでなく、冶金に関する専門的技術も求められた。

その大変さを想像するのは難しいだろうが、例えば日本においては銅銭鋳造が安定的に行われるのは遥かに後代のことで(そこに足尾銅山も大いに貢献した)、それまでは16世紀になってさえも永楽通宝など中華王朝から輸入した銅銭をそのまま使っていたことを想起すれば十分だろう。

そう言えば、東アジア圏では永楽通宝や寛永通宝のように年号を文字で彫り込んだ貨幣は数多あれど、統治者の姿をそこに描くという発想は近代の紙幣以前まではなかったらしい点は興味深い。

もちろんそれは、秦の統一によって円銭がスタンダードとなり、その造形から肖像とは相性が悪かったというのは理解できるとしても、宋代の交子や会子、あるいは金の宝鈔や元の交鈔など紙幣になっても肖像が描かれることはなかった。

まあその辺りは、すでに北宋の頃には貨幣というもののスタンダードが定着して相当の時間が経過していこと、そして木版印刷の技術があったとはいえ、大量生産の紙幣にわざわざ人物画を載せるメリットも必要性もなかった、ということなんだろう。

そしてそんな感想を抱くのは、近代以降における紙幣の形態が自明のものとなっているからで、むしろ歴史的に見れば、貨幣や紙幣に肖像が載っている・刻まれているというのは、あくまで一形態に過ぎない、と考えるのが妥当だろう(まあ今の貨幣観が所詮ワンノブゼムに過ぎないというのは、ビットコインを想起すれば十分だろう)。

とか思ってたら、こっちはお金にまつわる慣用表現と豆知識。

「さんぴん」と聞くとギャグ漫画とかで「このどさんぴんが!」とかイキって使われている場面が思い出され、つい笑ってしまったw

江戸時代の貨幣制度も紹介されておりマス。まあ1両が今の貨幣価値で大体4万くらいとか言われるが、19世紀半ばの開国とインフレを典型として時期によりそれは変動するため、あくまで参考程度って話だわな(そもそも、今から約80年前=終戦後間もなくの頃でも3円≒現3000円といった状況だったわけで、ましてや260年間続いた江戸時代の中で貨幣価値が変動するのは当然のことだ)。

というか今さらではあるが、足尾銅山にトロッコで入るだけでは山奥に来た割に短時間のちょっとした探検程度にしかならない。そのため、こういった教養を広げられる要素を入れることで、足尾銅山が近代より前にどういう活躍をしていたかという知識が得られるようにして(それを言ったら近代以降も同様なのだが、こちらは鉱毒事件と絡んでしまうので避けてるのかな?)、多くの見学者&リピーター獲得を目指している、ということなのかもしれない(ただ、石見銀山でも思ったことだが、行くまでの手間の割に着いた後の実りというか得られるものが少なく、そこが評判を広げる阻害要因となっている気がする)。

ともあれ、博物館を出て駐車場に戻る階段を上ると、まず目に入ったのは昭和から時が止まったような建物と売店&飲食店。

観光案内所を作ってから一度も改築してないのでは・・・?という分一揆すらあるが、実に不思議なもので、明らかに昔の坑道を見るよりも、こっちの姿の方がよほどインパクトを感じるw

これは「隣にある非日常」がごとき印象から、自分の今いる世界が浸食されるような心持ちになるからだろうか?

そんなことを考えてたら、地上に戻ってましたよと。

目の前に見える謎の神社には、「ボケ去る祈願」や「いじめ撲滅」とか、あまりに現代的というか現世利益的な立て札が並んでいたので思わず撮影してみた(・∀・)

まあもっとも、護摩とか含めた漢語って一見呪文みたいに見えるし聞こえるから大層なもののように感じられるが、中身をよくよく吟味してみると中二病みたいなことを言ってるケースはしばしばあるので、要は現代語をそのまま片仮名や平仮名で表現すると、大変卑近な感じで有難みがない、てことなんだろう(「去菩化祈願」や「異爾迷撲滅」とかすると、まあ多少はそれっぽく見えるもんだw)。

最後に観光案内所前で撮影。奥の建物に、そこはかとなくバブル期の香りを感じるのう・・・

まあ閉山が1973年でそこから観光地化したわけだから、時期的にはそういう見た目になるわな。

さて、それじゃあ一番の目的だった足尾銅山も攻略したことだし、次なる場所へ向かうとしますかね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます