月下美人を育て、スライドショー《SS》に編集した再投稿(アーカイブズ)の51回目です。

5月に開花状況をご紹介しましたが、花が開花する過程をスライドショーにしました。

お時間がありましたらこの下のURL(アドレス)をクリックしてするとスライドショーがご覧いただけますので、ぜひご覧ください。 (画像数は22です)

※ 撮影にはいい画像が撮れましたが、一晩中タイマーかけながらのお付き合いで眠かったです。

月下美人を育て、スライドショー《SS》に編集した再投稿(アーカイブズ)の51回目です。

5月に開花状況をご紹介しましたが、花が開花する過程をスライドショーにしました。

お時間がありましたらこの下のURL(アドレス)をクリックしてするとスライドショーがご覧いただけますので、ぜひご覧ください。 (画像数は22です)

※ 撮影にはいい画像が撮れましたが、一晩中タイマーかけながらのお付き合いで眠かったです。

今月上旬に、日照不足で夏野菜が採れない!とのご紹介をしましたが、この1週間のうちに数日・数時間の日照も見られましたので夏野菜が少しですが収穫できるようになりました。

まだまだ本来の収穫数量に追い付きませんが、収穫なしで夏が終わらないよう少しの期待と希望をかけています。

一番元気なのはキュウリ。こちらは毎日2~3本を収穫しています。

一番期待をかけていたのは「長オクラ」。さや丈20cm位を予定し、この日はそのサイズが2本ありました。

ナスはこの夏2本目。そのほか、シシトウやピーマンも収穫できるようになりました。

梅雨けはもうすぐ(と思っていますが)。これからの収穫に期待をしたいと願っています。

岡部宿で見つけたユニークな東海道五十三次の宿場案内看板。

その表現方法などは前回(7/12)ご紹介しましたので、今回はその〔下〕としまして次の「藤枝宿」から「亰」(京都)までをご案内します。

前回もご案内したユニークな表現看板。

県内は、各宿場ごとに一つ一つ名物と見所が付記された看板で東方面から順に紹介されています。

岡部を出発すると次は藤枝宿です。

上の宿場で過去に小生が訪れ画像に残っているその地の風景を一部ですがご紹介します。

藤枝宿「蓮華寺池公園」

嶋田宿「蓬莱橋」。

金谷宿「諏訪原城跡」。

掛川宿「掛川市内の旧東海道松並木」。

袋井宿「袋井市内の旧東海道松並木」。

見付宿「磐田市内の旧東海道松並木」。

浜松宿「葵の御紋の付いた元城町東照宮」

次の宿場は、

この三ヶ所の宿場を過ぎると次は愛知県へと入って行きました。

舞阪宿の浜名湖。ここから船で西へ渡り新井の宿へ入りました。

※ 上の小画像は、徳川家康公の出世の基となった再建された浜松城。

そして亰へ向かうまで、ユニークな看板の表現で、

愛知県の宿場の数は 9 ケ所。

三重県内には 7 ケ所。

最後の滋賀県には 5ケ所の宿場がありました。

その次の京都内には五十三次の宿場はありません。

(上の三県の宿場の数はこの看板で初めて知ることとなりました。)

ユニークな看板のおかげで、何気なくわかっているような東海道五十三次の宿場の位置関係を知ることになりました。

ご近所でツバメが集団で飛び交っていました。

田んぼの稲はまだ未熟の状態で、そこにつく虫なども見当たりません。

近くには休耕田に生える雑草地もありその上を盛んに飛び交うツバメの姿を撮影しました。

エンビ服姿のツバメ。

電線に寄り添って止まっています。

一度に10羽ぐらい揃う時もあります。

雑草地の上を飛び回るツバメ。

動きが早く撮影は困難を極めました。

中には高さ1m弱の雑草に止まるツバメもいました。(この姿も稀です)

電線の上で毛づくろい。

梅雨の合間に現れた青空のもとのツバメ飛ぶ風景でした。

今年も挑戦しました。日照不足で野菜が採れない、高騰しているとの報道の中、我が家の菜園で、まずますのキュウリの量が採れましたので、キュウリの佃煮作りをしました。

上の小画像のように大き目のキュウリ、約2.5Kgを収穫。

キュウリは前日に、ヘタとお尻の部分をカットして、手作業で、1.5~2mmぐらいの厚さにカット。10分くらいの手間がかかります。(スライサーでやると0.5~1mmの厚さが薄く、出来たときのキュウリの歯ごたえが少なくなるからです)

できたキュウリに塩(4%)をまぶし、バケツ一杯にして重しを置いて一晩ねかせます。

かなりの水が出ました。多少手で絞ってから、脱水機にかけ更に水分を取りました。

いよいよ、熱処理です。

大き目の鍋に材料を入れ炒めの開始です。

ショウガやタカノツメ、昆布のほか画像の(こだわりの)調味料を加え炒めました。

強火(でないとキュウリの歯ごたえがなくなります)で炒め始めること25分。脱水を掛けたのでいつもより時間が5分ほど短縮されました。

作業中はかなりの熱を持ち、手元はかなりアッチアチになります。

火を止め自然に冷めるまで1時間以上放置。

完成です。できた量は当初のキュウリの目方の半分程度となりました。

おすそ分け分は、格好良くパソコンでラベルを作って貼りつけました。

さあ!おいしく食べていただけるでしょうか。

このところ全国的に日照不足と言われていますが、ここ地元掛川市でも同様の状態です。

青空の出ない中、掛川市北西部の水田風景を見て来ました。

天州浜名湖鉄道が走る細谷駅周辺では、早期に植えた種類の稲(コシヒカリと思われる)が青々と延びていました。

天浜線細谷駅周辺の水田風景。

その西側の水田の中を天浜線車両が、森町・浜名湖方面に向かって疾走していました。

こちらは少し南東側の宇洞地区の水田風景。

そこから北方面に目をやると、こちら(三十川地区)でも水田の緑が一層増していました。

近寄れば稲穂も間もなく開花しそうな状態でした。

日照不足が影響しないよう生育を見守りたいと思います。

島田市の大井川にかかる世界最長の木造橋を渡ったのを機にスライドショーに編集してみました。

主に観光用に利用されている有料橋です。

◇ 大人と自転車は100円、子供は10円の通行料がかかります。

別名賃取り橋とも呼ばれています。

世界最長の木造歩道橋

https://blog.goo.ne.jp/photo/428062/sl

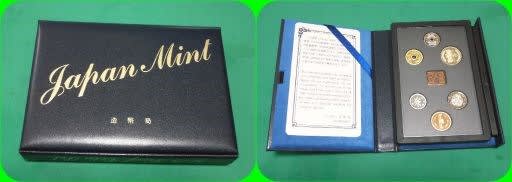

元号が「令和」に改元されてから早2ヶ月余が経過しましたが、平成最後の年の「平成31年」は1月~4月までの4ヶ月期間。

この短い間に新発行された平成31年銘の流通の貨幣〈コイン)は、1円から500円までの6種類。

造幣局ではこの6種類をセットにしたコインセットを通信販売しましたので記念に購入しました。

特性のケースに収められ、記念用に保存ができるタイプです。

左が収容のケース。右はケースを開いた状態で解説書が付いていました。

コインはプルーフ加工と言って、未使用貨幣が光沢のコーティングがされており、表面が輝いてました。

表面(日本国と入った面)と中央に[Proof]の銘板が入っていました。

こちらは製造年の平成31年の文字が入っている方です。

かなりのプレミアム販売ですから、あくまでも記念用で保存しておきます。

出来れば令和元年のコインもと取り寄せたいですが、まだその発表はありません。

太田川の情報誌「てくてく太田川」第18号の記事で紹介された地を訪ねての6回目です。

同紙で紹介された表紙関連の「逆川」は、昭和52年の台風18号の直撃での洪水で大きな被害を受け、その後の復旧関係の記事が掲載されています。

逆川の2回目として、復興された川風景や記念碑。改修後に設置された親柱などをご紹介します。

災害は掛川城周辺から川上方面の川が氾濫するなど被害があったと聞いています。

川は整備され、堤防の中に遊歩道が設けられたり(上段画像)、川床が舗装されたり大胆に改修されています。

(整備された堤防沿いでは毎年掛川桜やユリ風景を楽しむことができます。)

改修が完成した印として、掛川城南西側の角地に改修記念碑が設置されています。

(上の小画像では、信号機の左側に二つの大きな記念碑(石)が立っています。)

近くに寄ってみますと、右石には「改修記念碑」と、左石には、元、掛川市長の榛村純一氏書の「生々流転の逆川」と書かれた碑が並立しています。

次に、最下段には思い出を語る、小林さんのデザインを含む瓦橋の親柱の記事が掲載されています。(上の小画像で、その親柱が設置されている橋全体像をご覧ください。)

瓦橋から川上へ、八つの橋のそれぞれ特徴のある親柱をご紹介します。

左上から「瓦橋」の親柱。その右が松尾橋。続いて緑橋と大手橋の親柱です。

続いて上画像の川上側で、奥姫橋、笠屋橋、道神橋及び馬喰(ばくろう)橋の親柱です。

災害で橋も崩壊等で、復旧時に親柱がそろって設置されたものと思われます。

復旧された逆川の堤防や親柱を訪ねて歩いてみてはいかがでしょうか。

今年、東海道五十三次の一宿・藤枝市岡部町にある江戸時代の大旅籠「柏屋」を訪ねたときのことです。

(大旅籠「柏屋」《国登録有形文化財》)

ここの案内所入り口で、ユニークな表現の東海道五十三次の案内板が目に入りました。《上の小画像を拡大してご覧ください》

東海道の五十三次はいろいろの書物やパンフレットでも目にしますが、上の看板を詳しく見ると、「江戸」→「亰」までの各宿場を図表示。その方法です。

江戸(日本橋)の次は東京都内は一つ(品川)の宿。次の神奈川県は「神奈川九宿」と書かれ、続いて静岡県内は各宿場ごとに紹介されています。

各宿場は「江戸から数えて何番目・・・」などと各自治体も表現していますが、神奈川の県内には九宿あったのかと、今までは気にしたこと(数えたこと)もありませんでした。

そして県内の各宿場には、

宿場名を挟んで、その宿と名物と見所《広重の絵図》が書かれた案内板となっています。

遠くから見ても宿場の順番位に見て通り過ぎてしまう五十三次ですが、ユニークな看板を画像に収めて来ました。

この続きをもう少し。

字が小さくて読めないかもしれませんが、県内の宿場の表現をトリミングでアップにしてみました。

三島宿は名物に「鶴亀餅」、見所に「三島大明神の一の鳥居」などと書かれています。

三島宿の三島大社。

興津宿の「清見寺」。

江尻宿の清水港

続いて府中から岡部まで。

岡部宿は、名物に「十団子としだ細工」、見どころに「宇都の山蔦の細道」とあります。

府中宿の久能山東照宮。

ユニークな宿場の看板に沿って、県内のいくつかの訪問地を画像にしてみました。

今回岡部宿まで到着しました。

次回に県内の残りの宿と西方の宿をご案内します。