※PCでご覧の方で、文字が小さく感じられる方は、左サイドバーの「文字サイズ変更」の「大」をクリックしてお読み下さい。

以前、私は、このブログに、

「同窓会というものには興味がない」

と書いた。

だから、

小学時代、中学時代、高校時代、大学時代の、

どの同窓会にも、過去、一度も出席したことがない。

よって、(一部の特に親しかった友人を除いて)ほとんどのクラスメイトとは、

卒業後、一度も会っていない。

今、考えると、“学校”という所は、奇妙な場所だったと思う。

特に、小学、中学は、義務教育ということもあって、

近くに住んでいるという理由だけで、

同じ年齢の子供が集められ、一定期間、一緒に過ごす。

そして、卒業すると、(一部の特に親しかった友人を除いて)ほとんど会うこともない。

時折、風のたよりで、クラスメイトの消息を知ることもあるが、

懐かしく思いこそすれ、会いたいとは思わない。

過去は、それぞれに完結していると思っているし、

過ぎ去った時点で、もう振り返りたいとは思わなくなっているのだ。

だが、

〈もし、どこかで会ってしまったら……〉

と、思うこともある。

〈それが、初恋の相手だったとしたら……〉

しかし、そんなドラマチックなことは、私の人生では起きなかったし、

これからも起きることはないだろう。

それは、むしろ、私にとっては、とても有難いことであったように思う。

なぜなら、

(老いた自分自身のことは“棚に上げて”言うが)

好きだった人の老いた姿は見たくないし、

美しかったままを記憶に残しておきたい……と思っているからだ。

……こう書いて、ふと思う。

私が同窓会に出席しないのは、

「美しかったままを記憶に残しておきたい」

という、その一点においてなのではないかと……

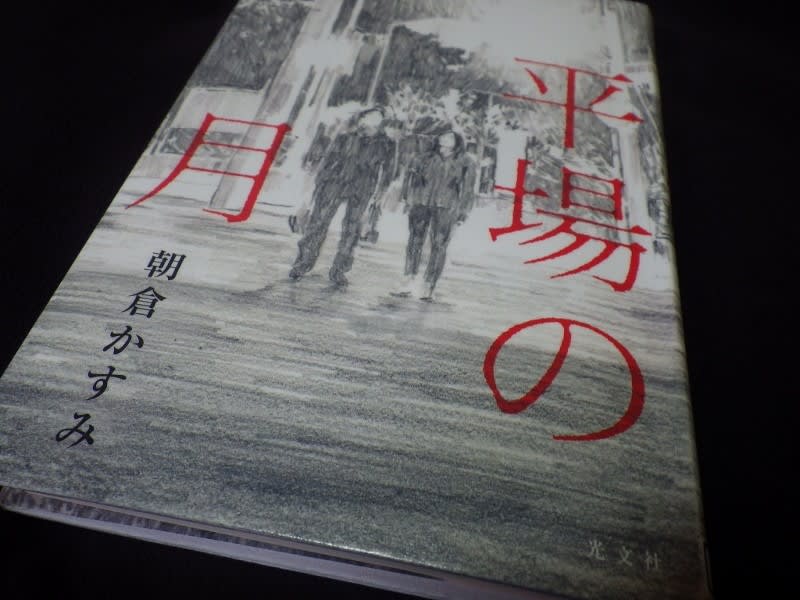

朝倉かすみの『平場の月』という小説は、

50歳になった男が、

胃の内視鏡検査に行った病院で、

中学の同級生だった女と再会し、

遠慮がちに愛を深めていく物語である。

病院だったんだ。昼過ぎだったんだ。おれ腹がすいて、おにぎり喰おうと思ったんだ。おにぎりか、菓子パンか、助六か、なんかそういうのを買おうと売店に寄ったら、あいつがいたんだ。おれすぐ気づいちゃったんだ。あれ? 須藤? って言ったら、あいつ、首から提げた名札をちらっと見て、いかにも、みたいな顔してうなずいたんだ。いかにもわたしは須藤だが、それがなにか? みたいな。

深く呼吸した。

口元を拭い、青砥、と人差し指で胸を指す。

ごく控えめな身振りだった。

六月十一日月曜日。青砥健将は花屋にいた。駅前のこぢんまりとした花屋だ。

「青砥だよ、青砥」

あのときの自分の声が耳の奥で鳴った。

「なんだ、青砥か」

須藤の声も鳴った。滑舌はいいのだが、柔らかみのある声だ。女にしてはやや低く、頭のよさが感じられる。

須藤の白い顔ももちろんあらわれた。ちいさな顎を少し上げ、不敵というか、満足げというか、堂々たるというか、そんな笑みを浮かべていた。つまり、須藤の、いつもの、笑顔だ。

「プレゼントですか?」

花屋の店員が話しかけてきた。そんなに若くなかった。顔のわりに髪が黒い。海苔のような長い髪を後ろでひとつに括っている。青砥は腕を組み、首をかしげた。

「いや、供える的なやつ」

「ご供花ですね」

「あ、たぶんそんな本格的なアレじゃなくて、時間経ってるもんで。ちょっとおれ知らなくて。さっき知って。一ヶ月くらい前だったって、ついさっき」

短くうなずき忙しく繰り返し、「まーだから」と青砥は足を肩幅にひらいた。うん、と腹に力を入れる。

「プレゼントみたいなもんです」

「そうなんですね」

店員が訳知り顔で応じ、店のなかを見回した。青砥も彼女の視線を追う。花だ。大掴みでそう思った。それよりほかの感想が出てこなかった。強いていえば、どっさりあるなということくらいだ。だからなのか知らないが、葬式の匂いがする。

「ご予算は?」

訊かれて、「あぁ」と生返事をした。バケツに入った花の束を一種類ずつ見ていく。花屋で花の顔をしっくり見るのは初めてだった。色やかたちのちがいは分かるが、やはり、どいつも「花」だった。

「なんも決めてなくて」

答えたら、顎がコリッと音を立てた。長いこと口をひらいていなかったわけでもないのに。(5~7頁)

この冒頭の文章を読んで、

すぐに意味を理解できる人は少ないのではないだろうか?

〈えっ、病院にいるの? 花屋にいるの? もしかして病院の中に花屋があるの?〉

ってな感じで、戸惑うと思う。

著者は、わざと読者が混乱するような書き方をしている。

〈なんだ、なんだ……〉

と思わせ、次を読ませようとする。

このあと、やっと一行が空いて、

昼休みに須藤の訃報を聞いた。安西からだ。

と続く。

須藤葉子(すどう・ようこ)が死んだことを知らされるのだ。

青砥健将(あおと・けんしょう)は花屋にいるのだ。

須藤が死んだことを、青砥と同じ職場にいる(小学、中学時代の同窓でもある)安西知恵から知らされ、青砥は花屋へ花を買いに来たのだ。

現在進行形の文章と、回想の文章が(行を空けず)に続くので、

読み始めのときには、読者は多少混乱する。

情況が理解できれば、混乱は収まる。

そして、この小説の読了後に、もう一度、冒頭の文章を(必ず)読みたくなる。

そして、冒頭の文章の“真の意味”を知ることになる。

50歳の青砥健将と須藤葉子の物語である。

本当は、ストーリーを全部紹介してしまいたいのだが、

そうすると、これから読もうとする人の楽しみを奪ってしまうので、

骨組みだけを話す。

物語の舞台は、埼玉県の朝霞、新座、志木周辺。

主人公の青砥は、

都内で妻子と暮らしていたが、6年前に父親を亡くし、

一人残された母の近くで暮らそうと地元の埼玉に中古マンションを購入する。

その後、妻子と別れ、3年前には卒中で倒れた母親の面倒を見るために都内の製本会社から地元の印刷会社に転職する。

最近になって身体の不調を感じて検査に訪れた病院の売店で、

中学時代の同級生、須藤葉子に再会する。

どこかどっしりと構えたところのある須藤は、

実は青砥が中学3年生のときに告白してフラれた相手だった。

二人で酒を飲む仲となり、

現在一人で暮らす彼女に、波瀾万丈の人生を歩んできたことを聞かされる。

そして現在、彼女自身も身体の不調を感じ、検査を受けたことも知らされる……

50歳になった男と女が、

病と闘い、不安の中で、つき合い、しがみつき、年老いていく。

若くはない二人には、年老いた家族や、しがらみや、それぞれの過去もあり、

若い男女の燃えるような恋はない。

35年という長い時間のすき間を埋めるように求めあう熱情や、感情のうねり、

そして、生きる哀しみまでをも、しみじみと描き出す。

朝倉かすみの筆致は手練れており、読ませる。

【朝倉かすみ】(あさくら・かすみ)

1960年、北海道生まれ。

2003年、「コマドリさんのこと」で第37回北海道新聞文学賞受賞。

2004年、「肝、焼ける」で第72回小説現代新人賞を受賞し、作家デビュー。

2009年、『田村はまだか』で第30回吉川英治文学新人賞受賞。

2019年、『平場の月』で第32回山本周五郎賞受賞。

他の著書に、『ロコモーション』『恋に焦がれて吉田の上京』『静かにしなさい、でないと』『満潮』など多数。

物語を読み進むうちに、読者は、

〈この二人がなんとか一緒になってほしい……〉

と願うようになる。

だが、悲しいかな、読者は(小説の冒頭で)あらかじめ知らされているのだ。

須藤は亡くなっており、

青砥の元には彼女が死んだという知らせさえも届いていなかったということを……

結末を知ってはいるが、

いや、結末を知っているが故に、

物語を読み進める読者は、哀しさ、切なさが増し、感動するのだ。

このあたりの構成が実に巧い。

この小説を書く前に、朝倉かすみは、

『世界の中心で、愛をさけぶ』みたいなものがやりたいと思っていたそうだ。

あの本をたまたま読み返したら、主人公の男の子がすごく純粋で、改めていい本だなと思って。あんなに若い時にそこまで思える相手と出会ってしまったら、それは大変ですよね。ただ、彼らはまだ働いてもいないし、恋愛に集中できる年頃。もしもこれが仕事があって稼ぎがある大人だったら、また違う恋愛になるかもしれない、と思ったんです。自分自身、年齢的に周囲に大病に罹ったり亡くなったりする人が増えてきていますし、じゃあ大人の『世界の中心で、愛をさけぶ』をやってみようと思いました。

某インタビューでそう語っていたが、

言われてみれば、なるほど、

大人版「セカチュー」だったんだと思わされる。

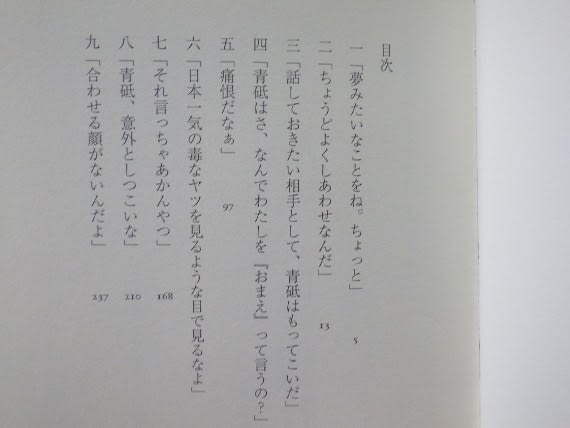

この本の目次を見ると、

それぞれの章の中で使われた言葉が、各章の題になっている。

そして、読了後に、あらためて目次を見ると、

その章題が、すべて須藤葉子の言葉であったことを知る。

しかも、重要な言葉であったことを……

特に、7章の「それ言っちゃあかんやつ」は哀切。

(202頁で)青砥が言った言葉に返したものなのだが、

その青砥の言葉を、須藤葉子はどういう気持ちで聴いたのだろう……と想像すると、

胸にこみあげてくるものがある。

青砥が言ったその言葉で、須藤は青砥との別れを決意するのだ。

以前、このブログで、

「60代、もはや、いつ死んでも驚かれない年齢だ」

という言葉を紹介したが、

60代では、死はかなり身近なものになっているので、驚きが少ない。

……かと言って40代では、まだ若すぎるし、青さ、生々しさが多少残っている。

青砥と須藤の二人を50歳にしたのは、絶妙な設定だったと思われる。

私が、50歳の頃だったろうか、

夜に、家の電話が鳴った。

受話器を取った配偶者が、ちょっと意味ありげに、

「女の人から」

と言って、私に受話器を渡した。

私に女性から電話がかかってくることはめったにないので、(ホンマどす)

驚いて「もしもし」と話しかけると、

「Nです。中学時代の同級生の……」

との懐かしい声。

35年ぶりに聴く声であった。

「同窓会の返信用の葉書がこちらに届かなかったから、出欠を知りたいと思って……」

そこまで聴いて、

同窓会の出欠を知らせる返信用葉書を出し忘れていたことに気が付いた。

Nさんは、中学時代に、私が好きな女生徒であった。

控えめでおとなしく目立たない生徒だったので、

同窓会の幹事をしていると知ったときには大層驚いた。

「やはり、出席は無理?」

過去、一度も出席していないので、答えはあらかじめ知っているような訊き方だった。

「うん、その日は仕事なんだ」

と嘘をつく私。

「元気だった?」と彼女。

「うん」と私。

それから少し、近況報告をして、

たわいもない話を少しして、電話を切った。

配偶者が傍にいたので、それ以上は話せなかった。(笑)

なんの根拠もないが、

Nさんの声を聴いただけで、

Nさんは美しく年を重ねているように感じた。

50歳の恋には、

若い男女の燃えるような恋にはない、

お互いのことを思いやる“埋み火”のような温もりがある。

『平場の月』には、

大人だからこそ楽しめる物語世界があった。

ぜひぜひ。