2月は一言で言い表すならばRC10と戯れた(たわむれた)月。

当初目標に向かい終われている感ありましたが、中盤から

おかしなwテンションで大変楽しく走り切れました(祝)

本来ならば余韻に浸りたい所ですが、次もあるので

マッハで飛ばしますw

tqtoshiです。

先週の躍動と感動から比べると何とも普通な週末でしたねw

こちら懲りずに御覧頂いている方は、いかがお過ごしでしょうか。

やはり人事異動に関係した先週の業務が忙し過ぎで、週末は

比較的おとなしくしてました。コレから始まる無用な(断言w) 引継ぎやら、

新上司への業務説明を考えるとホント気が重いです。

まあ張り切って行きたいですね(生きたいですねw)

と言う事で(繋がって無いw) 3月はラリー月間(笑)なので

手持のマシンを整えると共に、新しく増車して

春の風を全身に受け止めたいと思う訳(候w)

やっと積みラジが1台減りますね♪

まずはM車でラリーを考える(笑)

おやかた積み改(笑) - こんぺハウス MB01最終エントリー

目標としているイベントで、アソシ製のRC10B64DR1台は寂しい訳です。

でも数あればいい訳でも無く、センス良くスケールな感じで転がせれば最高なので、

手持のM車で検討したいと思いました。今所有のM車は手を入れまくったMB01がありのすので、

お手軽にタイヤだけ換装してラリー化も良いと思いました。

なんすけど、コレは過去にWB210mmラリーはあまり良い記憶が無く、

僕の中では無いかなと。ショートWBによる恩恵より、ギャップで跳ねてしまう感じが

チョット違うと思いました。

MB01は元々可変性に優れるシャーシでしたね。

WB(ホイルベース)210mm・225mm・239mmとボディサイズに合わせて可変できる

機構は当初要らんかと思いましたが、せっかくなので挑戦してみる事に(笑)

追加パーツを組付けるだけなので、非常に簡単ですね。

でも、接続パーツを捨てちゃったw 僕には難題でした(笑)

当初MB01を使用していた時は、志高くミニボディしか使わない予定でしたので

接続用のパーツ(Dパーツ)はキットの不用品と合わせて、分別し捨ててしまいました。

これが致命的で、2025年3月現在市場に在庫がありません。有名処のWEBショップにも

本家タミヤにも在庫なし。大したパーツでもないのにホントに困りましたね。

で頼みの綱。埼玉県内で最強の在庫量を誇る、スカホに微かな期待を抱き突撃。

案の定スカホにもDパーツは無く、打つ手なしでキットを買って帰る所でしたが(これホントw)

店員さんがよくよく探して頂き、不要パーツを分けてくれました(感謝)

値段付けないと駄目だそうで、気持ち価格を設定頂きまして嬉しい限り。

キット買う直前だっのでw リアル店舗って本当に素敵なのであります。

最終的にはこのボディで、モゾモゾ転がしたいですねw

タミヤ 電動RCカーシリーズ 1/10RC シトロエン 2CVラリー (M-05Raシャーシ)

2019年のM05シャーシですから、随分古いですが流石はタミヤですね。

WB239mmにピタピタに合いますし、何ならボディポストの穴も指定のまま(凄)

何時もボディの搭載穴に苦心している人からすると、夢のようなイージーさですが、

コレ続けてると応用効いたボディは載せられないですねw

取り急ぎMB01はFF仕様ですし、大した加速もしないでしょうから(汗)

雰囲気よく転がせれば楽しいですね。

でも緩急付けて、M車でも走るの欲しいと思ってましたw

AORCの総帥に影響されている訳ではありません ←そのままw

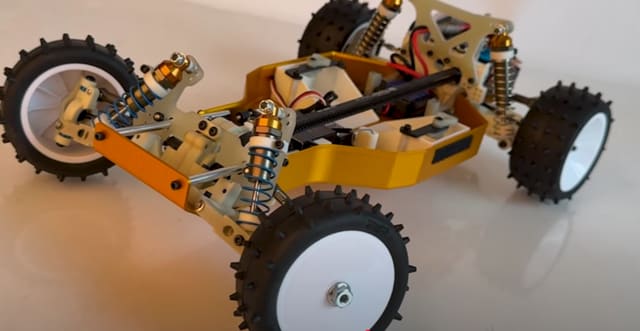

以前から興味が有りましたので何時かはと思いまして先月入手してました。

なんすけど、2月の部屋の中はアソシまみれw で、とてもミリビスの出る幕じゃないので今開封ですね。

普通XV-02持ってる人が、こちらに流れるのだと思いますが

いきなり買っても良いんじゃないかと思いました。PROですからw

なるほどPRO仕様ですねw

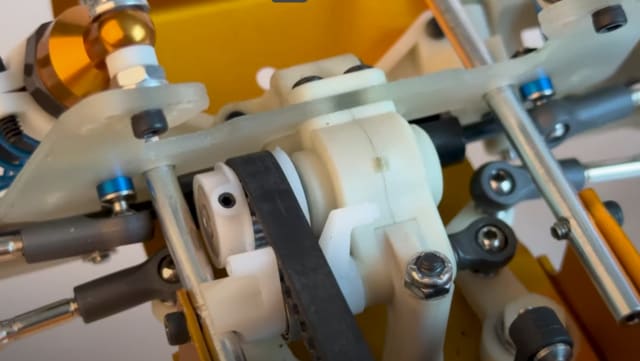

某海外タミヤ系YouTube様の動画で勉強済みですが、こちらのギアデフ

確かに個体差デカいですね。物によっては駄目なの有ると申されてましたが、

僕のキットは大体駄目で、ギアデフのセンターシャフトの太さと言うか

アポロチョコ(小ギア)の精度と言うか硬さが全部バラバラでしたね。

でも個体差が大きいので、スルスルの奴だけ集めて1セット組立。

渋いのは形にだけしておきました。このキットをRC初と言う方は居ないと思いますが、

コレじゃまともに組めないでしょ。だからRPO仕様かw

背泳ぎカツヲなので、ボールデフも合わせて組んでおきましたw

デフが渋い想定をした訳では無く、リア側はボールデフを入れたく、

予めキットと一緒にポチっておきました。今はボールデフが苦手な方も多いと聞きますが、

昔からRCやってる人は、ボールデフって安心・安全のOPだと思います。

一応プレートとスラストは1000番で磨いてイイ感じに出来ましたね。

スパーは48ピッチに変更しておきました。

キットにはまあまあのスパーも付属しますが、06モジュールの為、

手持の48ピッチギアに換装しておきました。毎度思いますが、

この06⇒48ピッチ 04⇒64ピッチってなんであんなに径が違うのでしょうかwww

今回は(も)枚数よりもスパーの大きさで変更しておきました。

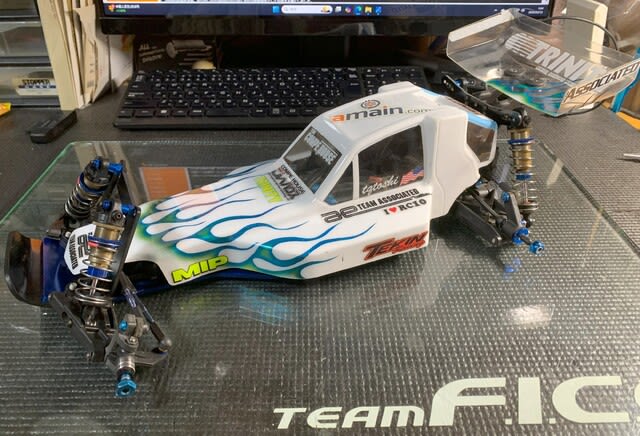

一応形となりましたが、このXM-01ってどうなんでしょうかね。

多分XV-02と同じなんでしょうけど、非常に作りにくいと言うか面倒な気がしました(汗)

毎度おなじみのパーツ配列は、正直直らないと思いますのでそれ以外では、

フロントユニットを取り付けの際に、ステアの隙間からビスを止めろとかw

手順からフロント・リアのセンターカップはテープで仮止めしろだとかw

もう少しやり方が無いのかなって思いました。(ステアは後で付ければ良いのかと)

あと各所に埋め込まれるナイロンナットは、凄いって思うより先に「面倒w」と思えましたね。

もう少し6角面の精度をキツメにして、ORBのFFみたく樹脂でホールドしていれば

良かったと思いますが、ゆるゆるな上にねじ止め材の指定.......ナイロンナットとは(汗)

同一作業は纏めてやるが、作業工程の大原則だと思いますがね(汗)

毎度僕は(僕はですよ)思いますが、フロントユニットを作り終わって、

ほぼ似たリア回りを作らせる工程に疑問を感じます。特に今回のXM-01は

前後で似た設定でしたので、いちいち開封と工程が重複して無駄が多いと思いました。

この無駄を「じっくり楽しい組立」と思える人は良いですが、自分は違うと思いましたね。

まあステップ毎に組む人は良いのでしょうが.....何とも。

最近のタミヤって、6角ハブはタイヤの直前に付けるじゃないですか。アレなんで?

アームに付けた状態で、外側のベアリングは取り付けず、

タイヤ組み立てのステップでベアリングとハブを仕込んでタイヤの取り付け。

確かに手順としては無くはない思いますが、カツヲの皆様は単体でガタなく組みたい筈。

車体に組んだ足回りを全体的に調整するのと、単体で調整するのは

どちらが優れているかは組む人次第だと思いますが、少なくも僕は毎度取説無視してこう組んでます。

この方が圧倒的にパーツは無くならないし、ガタもシビアに見れると思っているので。

つーかPRO何ですから、樹脂製の6角ハブはせめてアルミに(汗)何卒w

もうこの事を予想して(取説見て)アルミハブも同時に買うておきました。

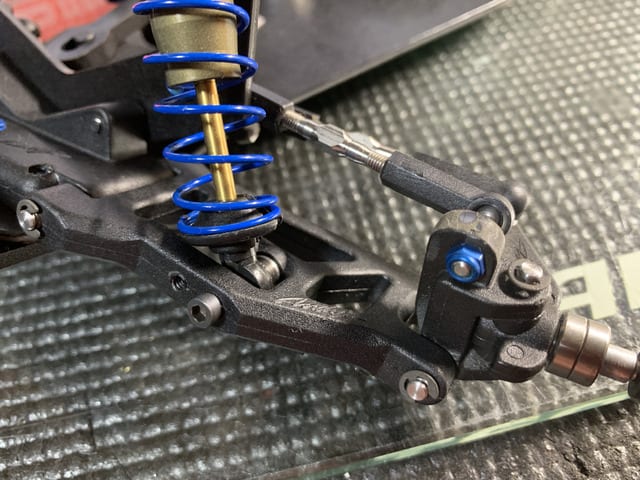

ダンパーはTRFダンパーが付属していました。

ココは凄く普通でなんかホッとしましたw

TRFダンパーは、ツーリング全盛期とその前から、それこそ星の数ほど(イメージw)組んでますが、

最近のは凄く精度が良いのですね。昔はかなり調整しないと今回のキットのモノ程度に

ならなかった記憶ですが、普通に組んだだけでスルスルで驚きました。

ココらは確実に進化と改良がくわえられてますね。

お久しぶりのVパーツに色々な記憶が蘇りますwwww

まあ文句言いながら大体4時間くらい? だいぶ出来ました。

前後のアッパーとステアのロッドは、大嫌いなタミヤターンバックルが付属してましたので

迷わずアルミ製の同サイズに変更。折れたら困るだけなので問題ないですねw

組みあがった足回りと駆動系は、想像よりずっとスムーズでイイ感じ。

特に足回りはスルスルで、ココだけは走りそうな雰囲気がプンプンします。

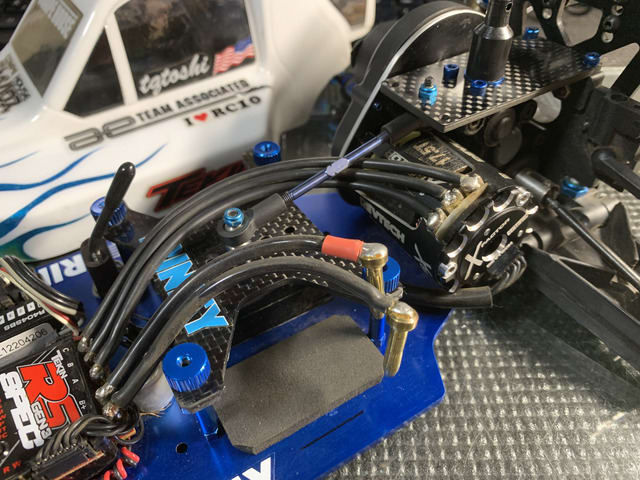

これメカ載るんですかねw

WB239mmとは言え、メカ搭載スペースはM車ですから狭いですね。

電池の倒立化はラウンド形状の物じゃないのでする方向で、モーターは

ブラシレス化を予定しますが、どんなの積みますかね。

と言うかコレ用のボディもまだありますし、しばらくはラリー作業が続きまそうです。

(*´ω`*)

寝ますw

当初目標に向かい終われている感ありましたが、中盤から

おかしなwテンションで大変楽しく走り切れました(祝)

本来ならば余韻に浸りたい所ですが、次もあるので

マッハで飛ばしますw

tqtoshiです。

先週の躍動と感動から比べると何とも普通な週末でしたねw

こちら懲りずに御覧頂いている方は、いかがお過ごしでしょうか。

やはり人事異動に関係した先週の業務が忙し過ぎで、週末は

比較的おとなしくしてました。コレから始まる無用な(断言w) 引継ぎやら、

新上司への業務説明を考えるとホント気が重いです。

まあ張り切って行きたいですね(生きたいですねw)

と言う事で(繋がって無いw) 3月はラリー月間(笑)なので

手持のマシンを整えると共に、新しく増車して

春の風を全身に受け止めたいと思う訳(候w)

やっと積みラジが1台減りますね♪

まずはM車でラリーを考える(笑)

おやかた積み改(笑) - こんぺハウス MB01最終エントリー

目標としているイベントで、アソシ製のRC10B64DR1台は寂しい訳です。

でも数あればいい訳でも無く、センス良くスケールな感じで転がせれば最高なので、

手持のM車で検討したいと思いました。今所有のM車は手を入れまくったMB01がありのすので、

お手軽にタイヤだけ換装してラリー化も良いと思いました。

なんすけど、コレは過去にWB210mmラリーはあまり良い記憶が無く、

僕の中では無いかなと。ショートWBによる恩恵より、ギャップで跳ねてしまう感じが

チョット違うと思いました。

MB01は元々可変性に優れるシャーシでしたね。

WB(ホイルベース)210mm・225mm・239mmとボディサイズに合わせて可変できる

機構は当初要らんかと思いましたが、せっかくなので挑戦してみる事に(笑)

追加パーツを組付けるだけなので、非常に簡単ですね。

でも、接続パーツを捨てちゃったw 僕には難題でした(笑)

当初MB01を使用していた時は、志高くミニボディしか使わない予定でしたので

接続用のパーツ(Dパーツ)はキットの不用品と合わせて、分別し捨ててしまいました。

これが致命的で、2025年3月現在市場に在庫がありません。有名処のWEBショップにも

本家タミヤにも在庫なし。大したパーツでもないのにホントに困りましたね。

で頼みの綱。埼玉県内で最強の在庫量を誇る、スカホに微かな期待を抱き突撃。

案の定スカホにもDパーツは無く、打つ手なしでキットを買って帰る所でしたが(これホントw)

店員さんがよくよく探して頂き、不要パーツを分けてくれました(感謝)

値段付けないと駄目だそうで、気持ち価格を設定頂きまして嬉しい限り。

キット買う直前だっのでw リアル店舗って本当に素敵なのであります。

最終的にはこのボディで、モゾモゾ転がしたいですねw

タミヤ 電動RCカーシリーズ 1/10RC シトロエン 2CVラリー (M-05Raシャーシ)

2019年のM05シャーシですから、随分古いですが流石はタミヤですね。

WB239mmにピタピタに合いますし、何ならボディポストの穴も指定のまま(凄)

何時もボディの搭載穴に苦心している人からすると、夢のようなイージーさですが、

コレ続けてると応用効いたボディは載せられないですねw

取り急ぎMB01はFF仕様ですし、大した加速もしないでしょうから(汗)

雰囲気よく転がせれば楽しいですね。

でも緩急付けて、M車でも走るの欲しいと思ってましたw

AORCの総帥に影響されている訳ではありません ←そのままw

以前から興味が有りましたので何時かはと思いまして先月入手してました。

なんすけど、2月の部屋の中はアソシまみれw で、とてもミリビスの出る幕じゃないので今開封ですね。

普通XV-02持ってる人が、こちらに流れるのだと思いますが

いきなり買っても良いんじゃないかと思いました。PROですからw

なるほどPRO仕様ですねw

某海外タミヤ系YouTube様の動画で勉強済みですが、こちらのギアデフ

確かに個体差デカいですね。物によっては駄目なの有ると申されてましたが、

僕のキットは大体駄目で、ギアデフのセンターシャフトの太さと言うか

アポロチョコ(小ギア)の精度と言うか硬さが全部バラバラでしたね。

でも個体差が大きいので、スルスルの奴だけ集めて1セット組立。

渋いのは形にだけしておきました。このキットをRC初と言う方は居ないと思いますが、

コレじゃまともに組めないでしょ。だからRPO仕様かw

背泳ぎカツヲなので、ボールデフも合わせて組んでおきましたw

デフが渋い想定をした訳では無く、リア側はボールデフを入れたく、

予めキットと一緒にポチっておきました。今はボールデフが苦手な方も多いと聞きますが、

昔からRCやってる人は、ボールデフって安心・安全のOPだと思います。

一応プレートとスラストは1000番で磨いてイイ感じに出来ましたね。

スパーは48ピッチに変更しておきました。

キットにはまあまあのスパーも付属しますが、06モジュールの為、

手持の48ピッチギアに換装しておきました。毎度思いますが、

この06⇒48ピッチ 04⇒64ピッチってなんであんなに径が違うのでしょうかwww

今回は(も)枚数よりもスパーの大きさで変更しておきました。

一応形となりましたが、このXM-01ってどうなんでしょうかね。

多分XV-02と同じなんでしょうけど、非常に作りにくいと言うか面倒な気がしました(汗)

毎度おなじみのパーツ配列は、正直直らないと思いますのでそれ以外では、

フロントユニットを取り付けの際に、ステアの隙間からビスを止めろとかw

手順からフロント・リアのセンターカップはテープで仮止めしろだとかw

もう少しやり方が無いのかなって思いました。(ステアは後で付ければ良いのかと)

あと各所に埋め込まれるナイロンナットは、凄いって思うより先に「面倒w」と思えましたね。

もう少し6角面の精度をキツメにして、ORBのFFみたく樹脂でホールドしていれば

良かったと思いますが、ゆるゆるな上にねじ止め材の指定.......ナイロンナットとは(汗)

同一作業は纏めてやるが、作業工程の大原則だと思いますがね(汗)

毎度僕は(僕はですよ)思いますが、フロントユニットを作り終わって、

ほぼ似たリア回りを作らせる工程に疑問を感じます。特に今回のXM-01は

前後で似た設定でしたので、いちいち開封と工程が重複して無駄が多いと思いました。

この無駄を「じっくり楽しい組立」と思える人は良いですが、自分は違うと思いましたね。

まあステップ毎に組む人は良いのでしょうが.....何とも。

最近のタミヤって、6角ハブはタイヤの直前に付けるじゃないですか。アレなんで?

アームに付けた状態で、外側のベアリングは取り付けず、

タイヤ組み立てのステップでベアリングとハブを仕込んでタイヤの取り付け。

確かに手順としては無くはない思いますが、カツヲの皆様は単体でガタなく組みたい筈。

車体に組んだ足回りを全体的に調整するのと、単体で調整するのは

どちらが優れているかは組む人次第だと思いますが、少なくも僕は毎度取説無視してこう組んでます。

この方が圧倒的にパーツは無くならないし、ガタもシビアに見れると思っているので。

つーかPRO何ですから、樹脂製の6角ハブはせめてアルミに(汗)何卒w

もうこの事を予想して(取説見て)アルミハブも同時に買うておきました。

ダンパーはTRFダンパーが付属していました。

ココは凄く普通でなんかホッとしましたw

TRFダンパーは、ツーリング全盛期とその前から、それこそ星の数ほど(イメージw)組んでますが、

最近のは凄く精度が良いのですね。昔はかなり調整しないと今回のキットのモノ程度に

ならなかった記憶ですが、普通に組んだだけでスルスルで驚きました。

ココらは確実に進化と改良がくわえられてますね。

お久しぶりのVパーツに色々な記憶が蘇りますwwww

まあ文句言いながら大体4時間くらい? だいぶ出来ました。

前後のアッパーとステアのロッドは、大嫌いなタミヤターンバックルが付属してましたので

迷わずアルミ製の同サイズに変更。折れたら困るだけなので問題ないですねw

組みあがった足回りと駆動系は、想像よりずっとスムーズでイイ感じ。

特に足回りはスルスルで、ココだけは走りそうな雰囲気がプンプンします。

これメカ載るんですかねw

WB239mmとは言え、メカ搭載スペースはM車ですから狭いですね。

電池の倒立化はラウンド形状の物じゃないのでする方向で、モーターは

ブラシレス化を予定しますが、どんなの積みますかね。

と言うかコレ用のボディもまだありますし、しばらくはラリー作業が続きまそうです。

(*´ω`*)

寝ますw