↓最近こちらで作成のRC-10の出勤機会が多く、

その静かなギアノイズに僕自身 癒しを感じる次第(照)

この車は特別頑張った感じでもなく、普通に組んだだけですが

この「普通」にも個人差があり、情報量の差もあると思いますので

改めで記事に纏めておきます。こちらblog変更でリンクの切れた

過去のこんぺハウスのリンクも再度貼り直しましたので、

リンク先も見て頂ければ幸い。何より僕が振り返りとして見に行くので(笑)

tqtoshiです。

超絶に暑かった記憶の8月ももう終盤。

こちら懲りずに御覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

近々夏季休暇明けは、この上期(9月)にブッコむw 業務が

毎年雪崩のように押し寄せるのですが、毎年雪崩に巻き込まれてますwww

しかも今年度から改修されたPCシステムだと勤務時間以外は

物理的にPCにログインできなくなるので、無限に出来た在宅勤務は

既に昔話に....ちょっとやり方変えてトライ中です(笑)

と言う事で(繋がって無いw) 冒頭のRC-10の静かなギアボックスを

再現したく、手持ちを調整してみました。下記リンクは過去の

記事ですが、大体みんな同じ方向性で書いてますかね。

6ギア トピックス【昔からあるトピックス集】

https://www.rc10talk.com/viewtopic.php?f=35&t=43209#p490285

6ギア ベアリングの話【旧こんぺハウス記事】

https://blog.goo.ne.jp/tqtoshi/e/24f06a6c770b0a3377a87dcce56a139e

6ギア 内部プレートの話【旧こんぺハウス記事】

https://blog.goo.ne.jp/tqtoshi/e/80a59992b4ab77229296226597dd9b5b

6ギア 内部ギア48ピッチ化の話【旧こんぺハウス記事】

https://blog.goo.ne.jp/tqtoshi/e/b4b91af9cc1fa9bb5fa60931a459dcc0

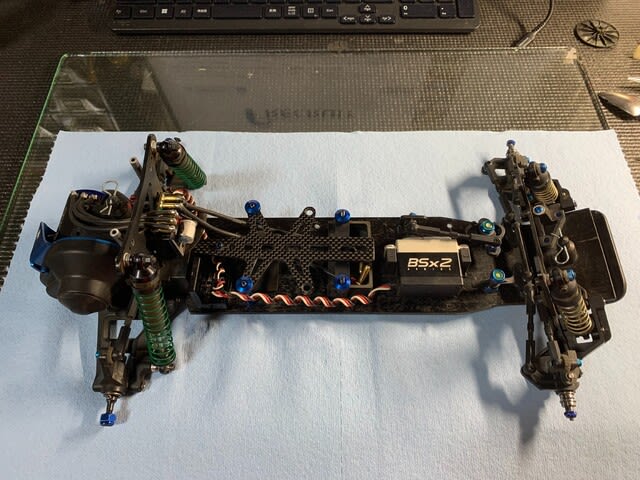

今回試したいのはこの子のギアボックス

初代AスタンプバスタブのRC-10ですね。

語ると長ので割愛しますがw このギアボックスが

左右6枚のギア構成である通称「6ギア」と呼ばれる物を採用してます。

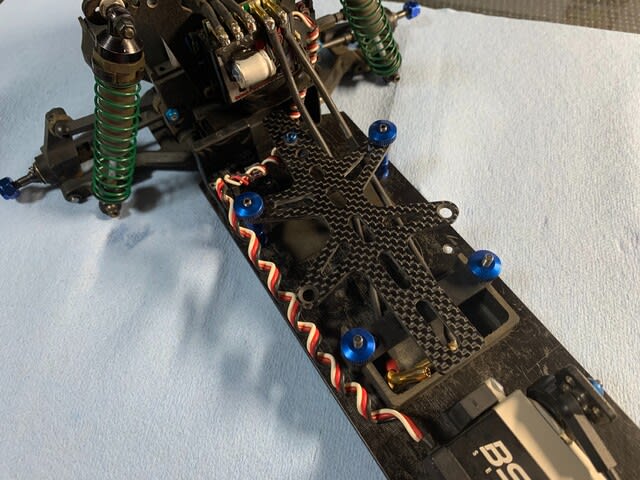

こちらが6ギアユニット(逆から撮影すればよかったw)

まあこんなもんですわw

全部分解します

構成パーツは意外と多く、初めて組み立てや中古を購入して

分解した人は、その構造に感動すると思います(感動してw)

これが1984年に出たRCマシンですから、考えた人マジ天才。

センターのアルミプレートに、ドライブカップ(ギア)とカウンターギアが取り付きます。

キットのパーツだと無骨な無垢アルミのただの板なので、

見落としがちですが、実はこのプレートが超大事。

構造的に左右別にギアが駆動しますが、その軸となるシャフトは左右共通。

そのため、プレスの歪みの影響を受けやすく、歪むと回転に大きく差がでます。

なので、板自体の面を出す意味でガラス板等の上で研磨して

板の平滑度を上げておく必要がありますね。写真のプレートは

さらに進んで表面を鏡面加工してますが、機能的にやらなくても

良い事は言うまでもありません(笑)

まあ大事なのは、ココの寸法が裏表揃っている事ですね。

何時もは採寸せずに回転を見ながら感覚で仕上げてましたが

今回改めて作業した後の軸間寸法を計測しておきました。

まっ、0.05mm違いますけど、良いんじゃないかなw

寸法がピッタリくれば最高ですが、大事なのはここに取り付く

ギアが左右で同じだけスムーズに回る事ですね。

ふーつと息吹きかけると回るくらい、ベアリングの抵抗だけあるのがベスト。

ココで左右で硬さに差があると、構造的にはデフの効きに

影響することになります。

スナップリングの取り外しが案外面倒かもしれません。

現代のRCカーだとなかなかお目にかかれませんが、旧アソシのスナップリングは

ちょっと外しにくくて難関。本来はスナップリングの類は再利用しないが

大前提と思いますが、こちら貴重なインチサイズですので丁寧に外して

再度取り付けちゃいます。因みに僕が使用している工具は

↓の商品。案外これ合うものが無いので僕はお勧めですね(セールスかw)

トップ工業 HB-125F と言う商品を使用しています。

https://www.monotaro.com/p/3951/2182/

リング外してベアリングも取り外したら洗浄します。

まあコレはメンテナンスの範囲ですね(笑)

6ギアに限らずこのギア面に付着しているカスは、カウンターギアの

一部だと理解してますが、蓄積すると結構ロスになるので毎度洗浄します。

因みにベアリング付けたまま洗浄すると、結構な確率でベアリングが壊れて

最悪取り外し出来なくなるので、外してやるのがベスト。

そのベアリング 一応新品に打ち換えておきます。

ココのベアリングは、ドライブカップの内部に入り直接駆動や衝撃を

受けますので案外と痛みやすいかなと。駆動に対するサイズが小さいのが一因でしょうが、

これ設計した時だれが約38年経っても使用するって想定しましたでしようか(笑)

ココのベアリングは意外と入手性が良くて、国内で買えます。上記リンク参照

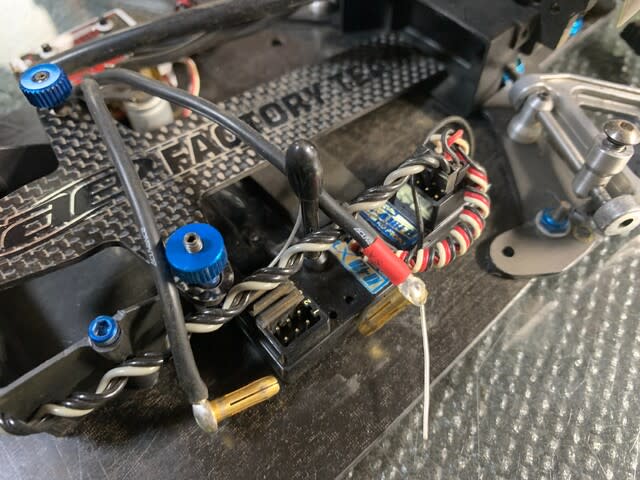

最近コレ試しましたが、案外調子いいですね~

カップ内はインチのビスで固定する都合、貫通してますがこのままですと

ホコリや泥が入り放題(笑) なので、タミヤのTRFダンパー用の

ダイヤフラムの上に載せるスポンジを入れておくとある程度汚れが防げる模様。

コレをそのままだとギアのロスになるので、ある程度グリスと馴染ませて

使用すれば防塵とビス頭の接触抵抗低減に効果的かな~

取り付くEリングもひと工夫(諸説あります 自己責任で)

6ギアの場合カウンターギアの取り付けと、トップシャフトの最端部はEリングで固定します。

このEリング僕の場合は、プレス面(丸い方)を軽く面だしして内部(ベアリング側)に取り付けます。

Eリングの向きって諸説ありますが、僕は外れる方向にエッジの立った面が当たるのが

良いと考えてます。コレ全く逆の考えもありますのでこちらは自己責任で(笑)

あとこの面だしは、Eリング自体がやや外れやすくなりますので

ホントちょっどけやるのがベスト。何もしなくても回転しているうちに

慣らしが完了する説もありますが、そこは間に合っているマニアなのでwww

組みます

トップシャフトに付くスラストプレートは写真忘れてますが1000番のペーパーで面だししてます。

後は説明書通りに組み付けるだけですが、最近はギア類にジョイントグリス系を塗布して

組むようにしてます。こちらボールデフが入るギアケースですと、ギア類には

ステルスループ(シリコン系)を塗布して、スリップを防ぎますが、構成パーツに

滑りを抑える部分が無いので、最近はグリスが多いですね。

おお 中々静かなギアケース出来たかも(最初からカモw)

今回は加工済みのギアケースに手を入れましたので短時間で終わりましたが、

これ一つ一つ手を入れて組むと、結構時間かかります。

なんですけど、本来RCと言う趣味は自分で工夫して考えて手を汚して苦労して

組むもんなんだと改めて教えて頂いた気がしました。

今のRCでは絶対に味わえない、めんどくさくて楽しい世界の極みですね。

偉大なる約38年前のアソシの設計と奥深さに敬礼♪

(*´ω`*)

寝ますw