今週は昨日木曜日が茨城県での在宅勤務日でした。雲が多いながらもまずまずの天気であったので、昼食休憩時間を利用して稲田禅房西念寺を訪れました。

友部のアパートから車で約20分。笠間の中心部から3kmほど東に向かった国道50号線沿いに佇んでいます。西念寺について笠間観光協会のHPから引用します。

「稲田御坊」の名前で親しまれている稲田禅房西念寺は、浄土真宗発祥の地です。ここには、親鸞聖人がご家族とともに約20年お住まいになり、『教行信証』のご執筆と関東布教を進められた「稲田(の)草庵」がありました。この地に聖人を招き入信した稲田頼重は、厚く仏教に帰依した初代笠間城主の笠間時朝の叔父に当たる人物で、宇都宮氏の一門です。茅葺きの山門は室町初期頃の建立で、境内には御頂骨堂・太子堂・太鼓堂・見返り橋など多くの見所があります。本尊の阿弥陀如来像は宇都宮氏断絶(1597)の際に城内より搬出し寄贈されたもので、『唐本一切経』は県指定文化財です。

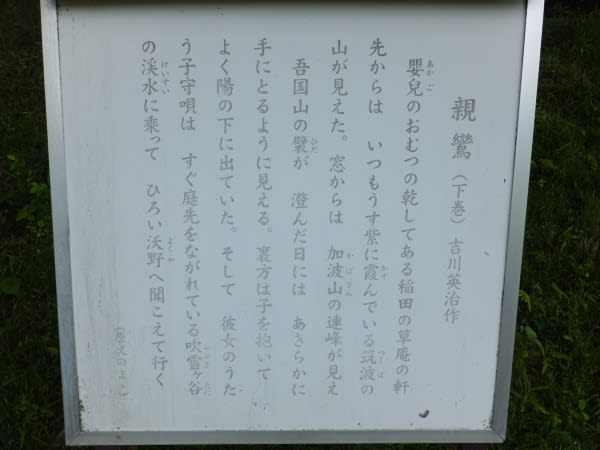

親鸞聖人がこの地に20年間住んでいたのですね。駐車場の近くに吉川栄治作の親鸞(下巻)からの抜粋が紹介されていました。

茅葺きの山門です。鎌倉~室町期の建立とされているそうです。山門の左には、冒頭の写真にあるように「浄土真宗別格本山」の刻まれた大きな石碑が建っています。浄土真宗の中で別格の本山???

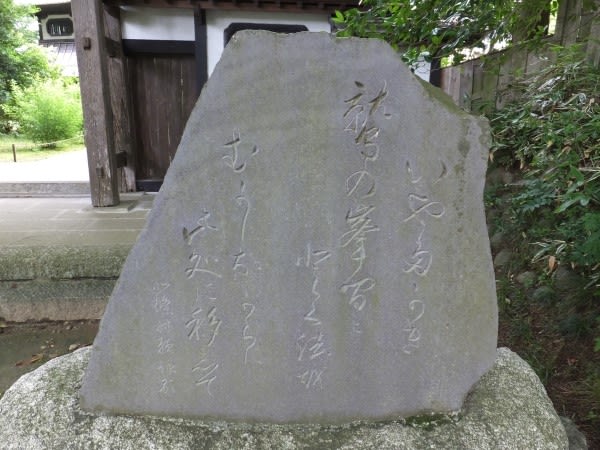

山門の右手には北条時頼公の歌碑があります。

いやたかき鷲の峯間に説く法を

昔ながらにここに移して

山門をくぐります。

右手に大きな石碑、正面に本堂、左手に大きなイチョウの木が現れます。

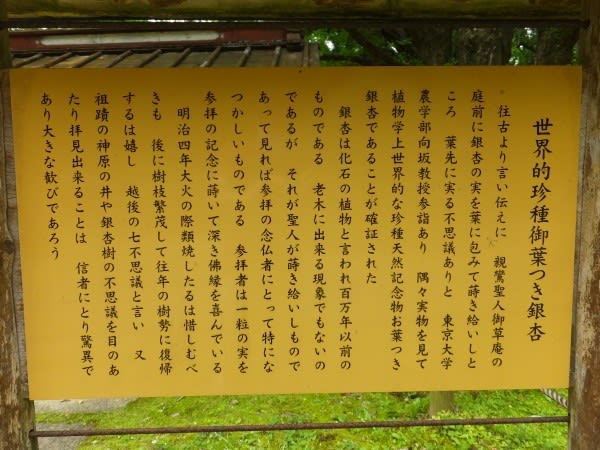

唐本一切経と、お葉付イチョウの紹介がありました。

唐本一切経はこの宝物庫に保管されています。

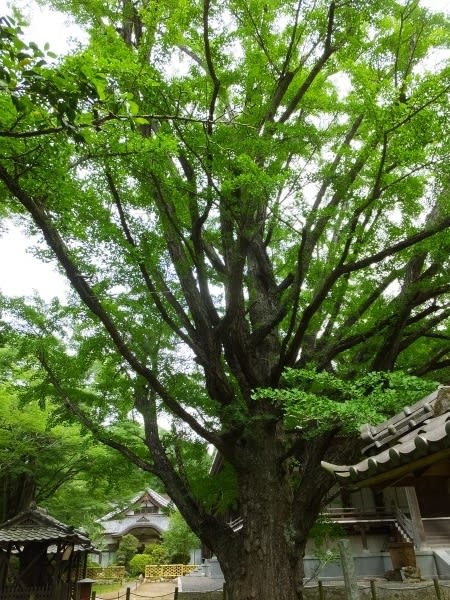

本堂左のお葉付イチョウ。樹高35m、目通り幹囲7.5mの巨樹です。

山門入り左手にある太鼓楼。堂内にある直径2尺8寸(約84cm)の太鼓は、法要の開催などを近在の人々へ伝える際に使用されたそうです。

弁円回心の桜。笠間の城主が記念に植樹した桜ですが、明治6年に強風で損木したそうです。

本堂です。

現在の御本堂は平成7年に再建されたものです。

本堂左手の御杖杉。建保2年に植えられ大木になりましたが、明治4年の本堂焼失時に類焼となりました。

隣には神原の井(いど)。鹿島大明神が寄進したとされる由緒ある井戸のようです。

再びお葉つきイチョウ。茨城県の指定文化財となっています。

親鸞聖人がお手植えになったと伝えられています。明治4年の大火の際に類焼したものの、見事に復活したそうです。

本堂前から見上げます。

早くも銀杏の実が成っていました。お葉つきらしい姿は見られませんでした。樹上ではわかりませんね。黄葉の時期に、葉の上に実を結んだ落ち葉を見てみたいものです。

本堂裏手の山へ向かいます。途中に鐘楼がありました。

階段を上ります。

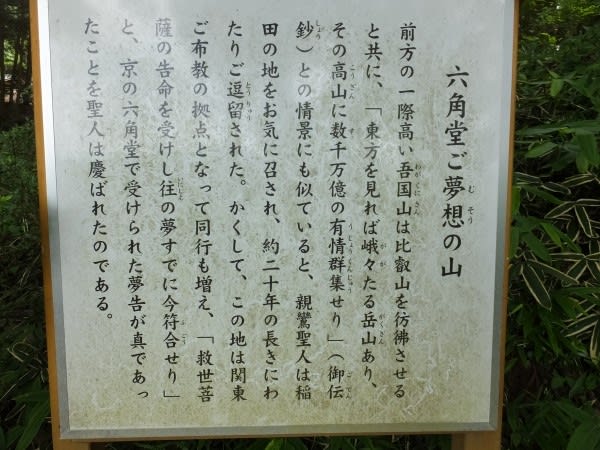

途中、六角堂ご夢想の山の説明。親鸞聖人が稲田に逗留中の20年間、吾国山を仰ぎ見ていたそうです。今日との比叡山を彷彿とさせると記載されています。

これが吾国山の姿。

その北側には加波山。

太子堂にやってきました。親鸞聖人が尊敬された聖徳太子を祭ったお堂です。天正年間、笠間城主時廣の建立。現在のお堂は延享4(1747)年に再建されたものです。

龍の彫刻が見事です。

そして一番奥まったところにあるのが親鸞聖人の御頂骨堂です。階段上の門の奥にあるので、ほとんど見えません。現在のお堂は、大正14(1925)年に立教開宗七百年を記念して再建されたものです。

由緒記を掲載しておきます。聖人が往生した際、当山第2世の法典房教念が上洛して恵信尼公(聖人のご内室)の深い思し召しをご息女の覚信尼公(末姫)に伝え、聖人の御尊骨を稲田にひそかに分与頂いたそうです。

(おまけ)石畳の参道沿いに林照寺が隣接していました。林照寺は、親鸞聖人を宗祖とする浄土真宗の単立寺院で鎌倉時代に誠信房によって開基されました。聖人の教えを伝承しているお寺です。