ほぼ一週間前の古新聞になってしまいますが、初めて訪れた鹿島神宮の続きを紹介します。拝殿、本殿、仮殿、高房社の見学を終わり奥宮へ向けてスタートです。

現在地の紹介。ここから先、鹿島神宮の森を貫く奥参道を進み、鹿園、奥宮、要石を見学します。

境内の案内です。

鹿島七不思議が紹介されていました。要石はこれから見に行きます。海の音は、浪の響が聞こえてくる方角で天気を知ることができるそうです。鹿島灘までの距離は3km程度。静寂に包まれれば浪の音が聞こえてくるのでしょう。

これから進む奥参道です。鬱蒼とした巨木に覆われています。5月1日にはここで流鏑馬神事が執り行われるそうです。

入口左手にある石燈篭。元和5年(1619年)に社殿造営に関係した安藤対馬守が奉納したものです。江戸時代初期ですね。茨城県指定文化財となっています。

台座には蓮弁が彫られています。

鹿島神宮の樹叢は茨城県指定の天然記念物。広大な森にはスギ、ヒノキ、スダジイ、タブ、サカキ、モミなどの巨樹が生い茂り、その種類は600種以上にも及びます。生育南限と北限の植物が混ざっているのも大きな特徴です。

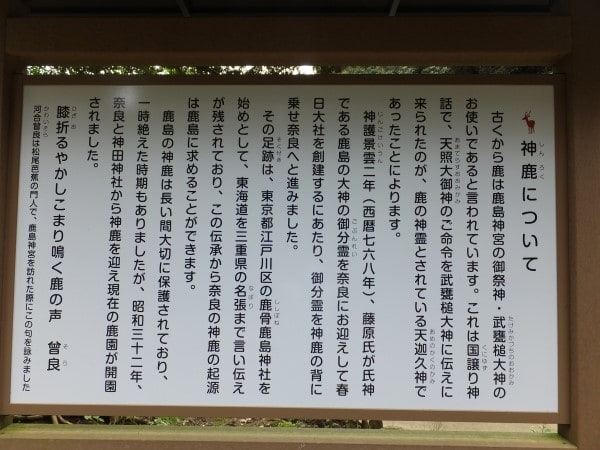

しばらく奥参道を進むと、左手に鹿園が見えてきます。神鹿の説明です。古くから鹿は鹿島神宮の御祭神・武甕槌大神のお使いであると言われています。これは国譲り神話で天照大御神のご命令を武甕槌大神に伝えに来られたのが、鹿の神霊とされている天迦久神であったことによります。 鹿島の神鹿は長い間大切に保護されていて、一時途絶えた時期もありましたが、昭和32年に奈良と神田神社から神鹿を迎え現在の鹿園が開園されました。

鹿園の神鹿です。

このような注意書きもありました。犬の連れ込みは厳禁です。

鹿園の近くには、さざれ石。

由緒ある神社には祀られていますね。

再び、鬱蒼とした樹叢の中を歩きます。

末社の熱田社が右手にありました。素盞鳴尊をお祀りしています。明治以前は七夕社と呼ばれていました。

奥参道突き当りの右側に奥宮があります。奥宮の構造は、三間社流造、向拝一間、檜皮葺。まずは参拝します。

御祭神は武甕槌大神荒魂。現在の社殿は、慶長10年(1605) に徳川家康が関ヶ原戦勝の御礼に現在の本殿の位置に本宮として奉納したものを、その14年後に新たな社殿を建てるにあたりこの位置に遷してきたものです。 従って境内では最も古い社殿となります。国重要文化財に指定されています。

歴史を感じますね。

現在の本殿に比べると装飾の派手さはありません。

裏側から見上げます。

奥宮の裏手を案内に従い進みます。地元学生が自転車で利用する道を横切り、さらに歩くと、鹿島七不思議で紹介されていた要石に到着。

要石の説明です。鹿島神宮のHPに詳しい説明が記載されているので引用しておきます。

地中深くまで埋まる要石が、地震を起こす鯰の頭を抑えていると古くから伝えられています。水戸の徳川光圀公がどこまで深く埋まっているか確かめようと7日7晩にわたって掘らせたものの、いつまで経っても辿り着くことができなかったばかりか、怪我人が続出したために掘ることを諦めた、という話が黄門仁徳録に記されています。(引用終わり)

鳥居をくぐり中をのぞいてみると、予想外に小さいのでびっくり。大きさ30cm程度の石が地上に露出しています。凹みには1円玉。誰かが手で置いたとしか考えられません。

要石を見てから奥宮へ引き返します。奥宮から鹿島七不思議で紹介されていた藤棚や御手洗公園まで下ることができますが、時間がないため戻ることにしました。

楼門の傍に芭蕉句碑がありました。ほとんど読めませんが

名月や 鶴脛高き 遠干潟

と刻まれています。

楼門と大鳥居の間に、末社 稲荷社が祀られていました。御祭神は保食神。

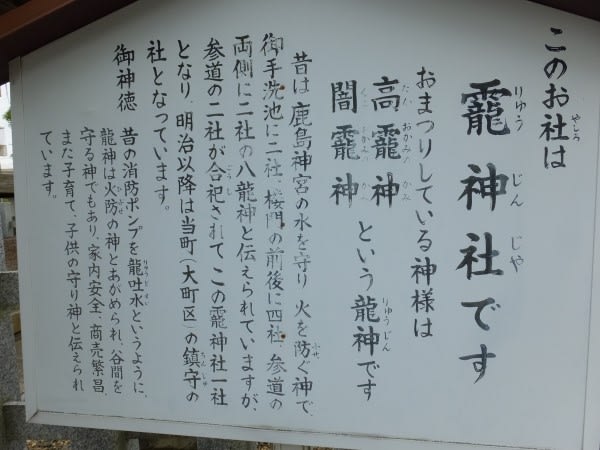

大鳥居を出て駐車場へ向かう途中、靇神社というお社がありました。

靇神社の説明です。おまつりしているのは高靇神、闇靇神という龍神。鹿島神宮の水を守り火を防ぐ神です。御手洗池に二社、楼門の前後に四社、参道の両側に二社の八龍神と伝えられていますが参道の二社が合祀されてこの靇神社一社となり、明治以降は当町(大町区)の鎮守の社となっています。

第2駐車場のすぐ近くに、鹿島アントラーズの「栄光の碑」がありました。碑には茨城県の橋本昌知事の顕彰文、「栄光の軌跡」と題し2001年のJリーグ2連覇までの記録が刻まれています。

石製のサッカーボールです。蛇足ですが、鹿島から国道51号で友部に戻る途中、鹿島スタジアムの横を通りました。