快晴のサイクリング日和となり、湘南海岸の134号線から稲村ケ崎、逗子海岸、葉山森戸海岸、横須賀秋谷立石公園までポタリングしてきました。

江の島片瀬海岸から七里ケ浜を走り、鎌倉高校前駅の「スラムダンク」の踏切では、多くのカメラマンのフォトスポットとなっており、青い空と蒼い海を背景に江ノ電が通る絶景ポイントとなっていました。

七里ヶ浜の先の稲村ケ崎では、かながわ景勝50選や関東の富士見百景に選ばれている絶景ポイントとなっており、この日も富士山や江ノ島が望みながら一休みしていました。

稲村ケ崎突端部の岸壁には、いつも白波が立つ光景が見られますが、新田義貞が干潮の際に鎌倉に攻め入ったと伝えられる史跡ともなっているようです。

稲村ケ崎の切通しを越えて鎌倉海岸に入ると、由比ガ浜や材木座海岸では、多くのウインドサーファーの姿が見られ、春の光景が拡がっていました。

鎌倉海岸から坂道のトンネルを抜けて逗子海岸へ着くと、逗子海岸のシンボルである「太陽の季節」の記念碑が立ち、先月亡くなられた石原慎太郎さんの「太陽の季節ここに始まる~」の詩が刻まれた岡本太郎の「若い太陽」のオブジェが飾られており、慎太郎さんを偲んでいました。

石碑の階段には、慎太郎ファンのお名前が刻まれていました。

逗子海岸から葉山海岸をへて森戸海岸の森戸大明神へ向かいます。

森戸海岸から森戸神社(大明神)の境内に入る「みそぎ橋」は、「かながわの名橋百選」に選ばれていて、鎌倉時代に祭事が行われる際に、海水を浴びてお祓いやみそぎを行って神社へ入る橋でした。

森戸神社(森戸大明神)は、創建400年を超える古刹で、開運厄除、家内安全、商売繁昌のご利益のある葉山の鎮守様と言われており、コロナ禍の終息を祈願していました。

社務所には、鯛みくじが並び多福の神を求める人気のみくじとなっていました。

神社の裏手には、「石原裕次郎記念碑」があり、その沖合には裕次郎灯台と赤鳥居が立ち、「かながわの景勝50選」に選ばれて、慎太郎さんと共に、昭和の名優裕次郎を偲ぶ名所となっています。

社殿の裏の磯部の切り立った岩の上には、枝ぶりの良い松の木の「千貫松」が立ち頼朝公が珍しき松と褒めたたえた名木のようです。

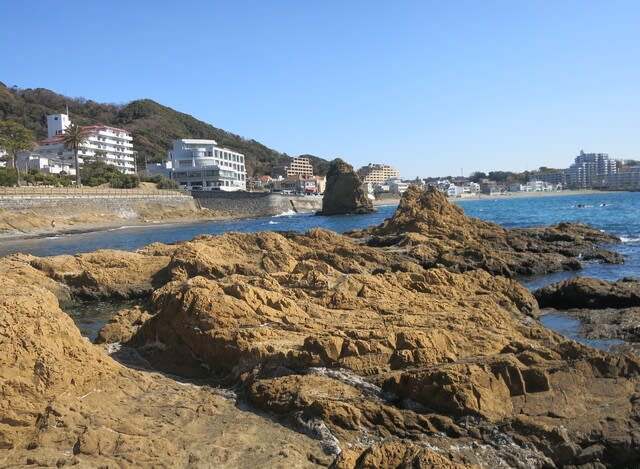

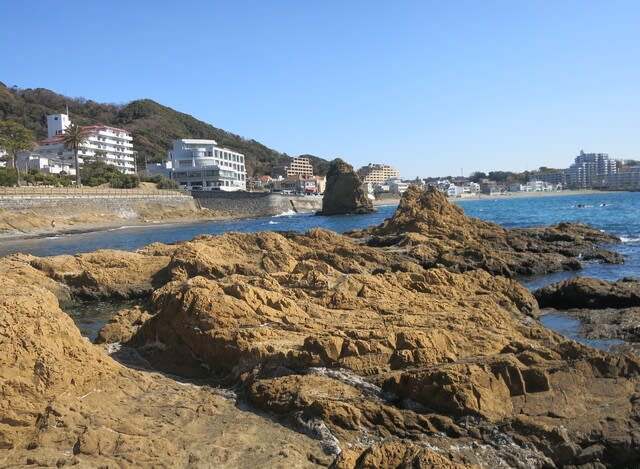

磯部の波打ち際には、多くの数知れない奇岩が見られ、岩の先に江の島や逗子海岸を望めて絶景ポイントとなっています。

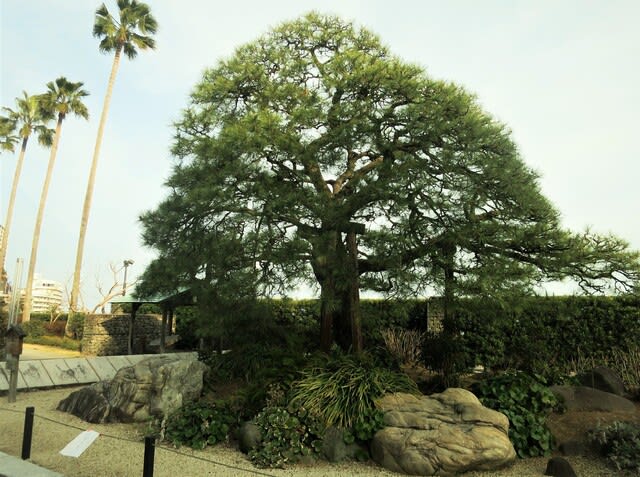

社殿の裏手の岩の上には、源頼朝公が森戸神社に参拝した折に、三島明神から飛来した種が発芽して育ったといわれる樹齢800年のご神木の飛柏槇(びしゃくしん)反り立っており、葉山の天然記念物となっています。

この地には、源頼朝の別邸もあったところで、記念の石碑もみられ、頼朝ゆかりの場所となっていました。

森戸神社境内で一休みして、森戸海岸から秋谷立石海岸へ向かいました。

横須賀の秋谷・立石海岸では、波打ち際に約12mの立石が聳え立つ奇岩が見られ、右側にはぼん天と言われる岩場とのコラボした絶景がみられ、この日は富士山は見れませんでしたが、湘南の絶景ポイントで、「かながわの景勝50選」に選ばれた景勝地となっています。

急階段を下りた先の「梵天の鼻」には、一本松が聳え富士山も望める絶景ポイントとなっていました。

梵天の鼻の周りの岩場では、多くの奇岩も見られ、絶景ビューポイントとなっています。

立石海岸の絶景を堪能して、葉山海岸から逗子マリーナへ向かいました【続く】