桜島ビジターセンターの中をうろうろしている時、

売店に幾冊かの本が置いてありました

ぺらぺらぺら…

ざっと見ると桜島の様々な表情の写真が続きます

最初のページに戻り、解説を読み始めました

「解説」この言葉は適切ではないかもしれません

詩、そんな感じを受けました

3ページ目の文章に

”阿蘇山にはじめて行ったのは中学校の修学旅行だった

火口のふちでクラスの記念写真を撮り、

写真屋さんから絵はがきセットを買った

そのなかの一枚に、まっ暗な夜の景色のなかで

火口だけが赤く光っている写真があった

ぼくはそれを見て、地球のなかが赤く光っていることをはじめて

身近に感じた…

このときの絵はがきはどこかに行ってしまったが、

赤い火のことは忘れなかった”

大人になり、写真家になった作者は

阿蘇山で赤い火を見ることは難しいが、

桜島なら今も噴火しているから見ることが出来ると、

阿蘇山に行った時、地元の人から聞きました

こうして、桜島に何度も通い、桜島にとりつかれ、

様々な様子をカメラに収めることが出来、

その後、色々な所でその写真を掲載されるようになったそうです

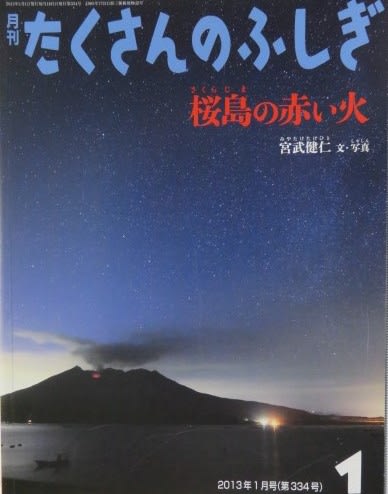

そのひとつが、この本

「月刊たくさんのふしぎ・桜島の赤い火」

噴煙、火映(赤い火の正体)、火山雷、ある時は雪の積もった桜島、

それぞれを見た時の作者の感動が、少年のように綴られていました

私は、噴煙を上げている桜島しか見てないのですが、

それでも夕日に反映して、山肌がピンク色に見えた時は心躍る思いでした

この作者、お名前は宮武健仁(みやたけたけひと)さん

徳島県のカメラマン

火山や水のある風景を撮るのを生業としておられます

いつも真剣に自然と向き合っておられるから、

ずっと少年のような心なのでしょうね

私の見た本は、2013年1月号です

この「たくさんのふしぎ」という月刊誌の発刊はずっと続いているようです