2004年の7月13日の水害は忘れられない災害である。同年10月23日に中越地震があったせいで、社会的認知度は俄然震災の方に向いてしまったが、実際の被害はこちらも大変なものであった。

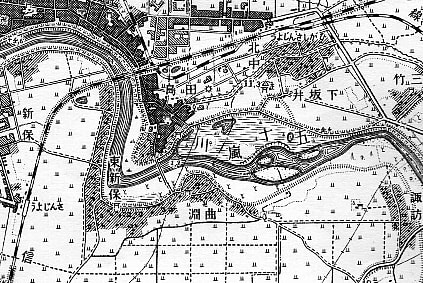

渡瀬橋(わたらせばし)と田島橋(たじまばし)の中間点で川は決壊。曲淵をはじめ、市内各所は濁流に呑み込まれた。紹介した地図にはその橋は記載されていない。まだ作られていないのだ。それにしてもかつての五十嵐川(信濃川支流)の流路はダイナミックな屈曲をしている。

家を捨てた同僚もでたあの水害。金物の町三条はあちこちで壊滅的被害を出した。ちなみに、場所によってはワンボックスカーのような背の高い車もほぼ水没の憂き目に遭うという始末であった。従って2m前後の水深の場所が出た場所があると言うことを意味する。写真も手持ちのものがあるが、個人が特定されると困るので残念だが紹介は遠慮したい。

なおかわりといってはなんだが、ここにあの時の水害時、破堤した付近を撮影したものを紹介する。撮影場所は県立三条商業高校付近からのものである。水害時、職場を共にしていた同僚(三条市在住)からのものである。付近は、宅地と水田の入り混じる地域であったが、水が引いた後の姿は見るも無惨な姿となっていた。昨日、西日本は季節はずれの(?)大水となった場所があったと聞く。

地図にはこうあった。

明治四十四年測図昭和六年修正測図同二十三年年資料修正(行政区画)

昭和二十三年二月二十五日印刷同二月二十八日発行 著作権所有印刷兼発行者 国土地理院

旧版地形図の修正リスト

http://www.gsi.go.jp/cgi-bin/zureki/25man.cgi?81-3-1

国土地理院・うぉっ地図

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?id=56383705

---------------------------------------------------

geographical figure graph list 015

---------------------------------------------------

地理の部屋と佐渡島 2006.4.04

---------------------------------------------------

http://blog.goo.ne.jp/dachasnowman/

---------------------------------------------------

アピールの件、よろしくお願いいたします。

また、このページの書き込みが迷惑なようでしたら、削除をしてください。

お願いします。

>五十嵐川(信濃川支流)の流路はダイナミックな屈曲をしている

本当に不自然なほど凄い、直角に近い屈曲ですね。

地名もその名なのとおり「曲淵」。

今はなだらかですが。

破堤した土手も凄い写真ですね。

私的にはこんなシーンは、はじめてです。

さっそく、ようこそ305で紹介させていただきました。

中山間部での棚田の被害、半蔵金でいやと言うほど見

させていただいています。

ヒラバでの稲作とは違い、棚田での稲作が如何に大変

か、当方のようなものがその復興から生産までを語る

には限界があります。

ただ、一言言えるとするなら、丹誠を込めて..。

田を作り維持するところから、米にかける人の執念の

存在を訴えるばかりであります。

私もこの地形図を見るまで昔の五十嵐川を

知りませんでした。ただ、ただ驚くばかり。

地形図で川の姿をたくさん見てきたつもり

ではありましたが、個々までダイナミック

な屈曲を見ることは早々ありませんでした。

個々まですごいと、むしろ串の歯状と言え

る蛇行の方がまだ当たり前のようです。

なお、山間部から平野部へと川が流れ出てほ

ど無いところですので、やはり川底もそこそ

こ高かったと言えるでしょう。

でも、新潟県内にはこの手の川は珍しくない

んですよね。

人間の都合を優先した結果、河川に余裕がなくなっていると感じる、今日この頃です。

今日の東海・関東大雨に関する記事をTBさせていただきます。

遊水池がポイント..。

本当に遊水池の存在は大切なものと思います。

重機を使った堤防工事に自信があっての事で

はあるものと思いますが、やはり自然の力は

侮れません。

今回紹介した現場もそうでしたが、流れる濁

流のパワーのすさまじさを見せつけています。

一方、震災時もあちこちの堤防や盛り土上の

道路では、のり面が崩れたり、流動をおこして

クラックが生じたり、はては原形をとどめな

いといった事態になりました。

余裕。本当にどうなってしまったのでしょうか?

いったん起こると大変な惨事になります。

1000年に一回の水害にも耐えると言ったものが

できないものでしょうか?