昨日、東京で行われた「広域的地域間共助事業報告会」に参加しました。報告会では「平時は観光、有事は防災で協力できるように、異なる地域間で日頃から顔の見える関係を作る」という主旨の国交省事業に応募、採択された11地域が、それぞれの成果を発表しました。

今日は簡単にその内容を報告します。

1・日本カツオ学会

「カツオがつなぐ絆」~黒潮ネットワークによる広域的地域間共助

カツオを通して11県、16市町村の地域が連携した取り組みです。

カツオ漁師はカツオを追って航海し、全国の漁師と交流する。夫は家を10ヶ月以上留守にするが、家庭や地域を守るのは女性。地域の食文化の伝承、コミュニティのつながり、防災には女性が大事、ということで今まで交流の無かった女性を中心に母ちゃんサミットの開催、カツオ料理レシピコンテスト(カツオという食材は防災食としても有効)、カツオレシピ冊子の発刊、4カ所(沖縄・宮崎・高知・三重)で津波の際の避難経路の再確認などの防災ワークショップを実施した。交流により関係ができたのが成果。

2・静岡県袋井市 長野県塩尻市 シビックフォースの3者連携。

(袋井市は南海トラフ巨大地震、津波災害予測されている。)

静岡県袋井市 長野県塩尻市は公民館中心の市民交流20年間続いていたが、後継者不足やマンネリ化が課題だった。協議会、東北視察、どろんこ教室(袋井市の小学生のキャンプ)、公民館祭り、楢川交流の旅などを実施。

行政は人の移動があるため継続がむずかしい。市民団体の中心になるリーダーを育て、継続させるのが大切。平時の活動で、楽しく交流を進める必要がある。

3・北陸飛騨3つ星街道(金沢市、南栃市、白川市、高山村)

多くの観光客が訪れる地域だが、防災面に共通課題があった。古い建物避難経路、誘導の確保など。モデル地区を設定し、3カ所で観光客にヒアリングを実施した結果、避難先提示、避難誘導が有効とわかる。観光客に対しての避難誘導マニュアル、WEBサイトを開設し外国人にも情報提供(日本語・英語、スマホ対応可)。ピクトグラムの表示。3市1村組長の防災パートナーシップ協定締結。

4・全国商店街まちづくり実行委員会(商店街の全国組織なので、協議会構成員は、36団体北海道から石垣島まで!)

自治体間のチャンネルと共に、民間同士でも活動できるしくみをつくることを計画。(自治体の空白期間を埋める)疎開先に滞在しての交流、防災講演会、救急救命体験、物産品販売研究調査・商品開発事業。かざすと周辺の情報が見られ、同時に地域の防災情報をダウンロードできるアプリを作成(通信が途絶えても防災情報得られる)。地域間交流&特産品紹介、研修会などを通し、平時の顔の見える関係を構築した。

5・メディアミックス地域間共助(南三陸町(宮城県)、酒田(山形)、登米(宮城県)、長野県下諏訪、岡山県笠岡、鹿児島)

東日本大震災を経験し、隣から救援物資を届けるネットワークを広めようと考えた。連携する所が朝市を開く「防災朝市」を実施。防災CMを合計29本作成し、全国のFMで放送。「ペットボトルで湯たんぽ。とにかく寒かった。」「眼鏡が無い!」など。地域の特産物を非常食にし、3ヶ月ごとに通販(美味しくて食べられる非常食)。それを防災CMで宣伝するなど、メディアミックスで活動を展開。危機管理情報センターの活用も。

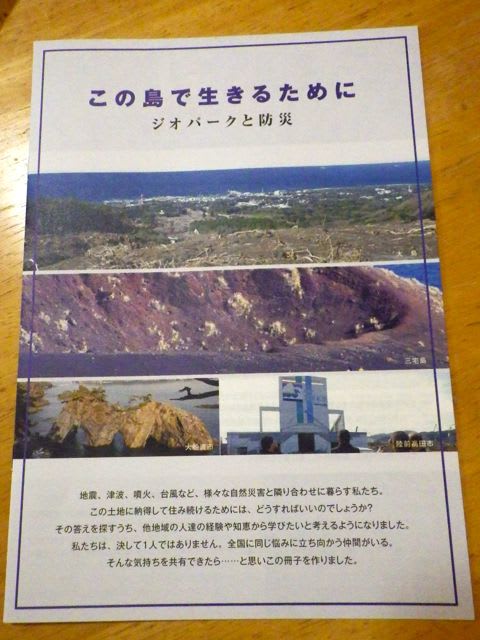

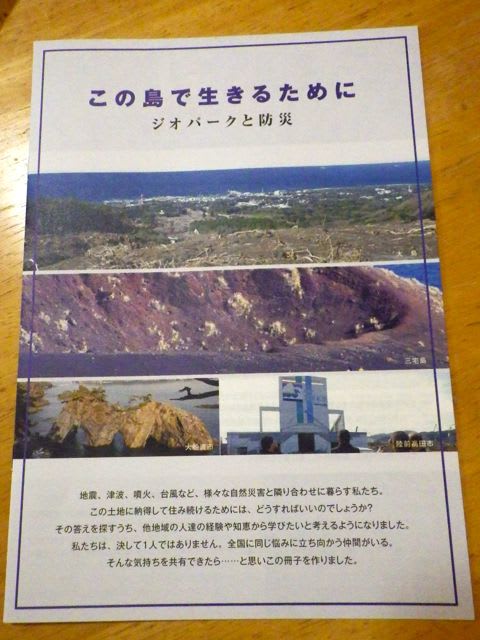

6・伊豆大島・三宅島~2島間の火山防災とジオパーク推進事業

夏~秋の荒天、台風災害などで2島間の交流は困難を極め、予定を半分以下に変更して実施。三宅島でのジオパークセミナー、伊豆大島でのシンポジウム「この島で生きるために」両島での協議会、ガイド交流、小冊子作成(大島・三宅島、全所帯配布)

7・民間ヘリコプター広域活用(気仙沼市・一ノ関市)

上空からの被害状況調査、物資および医療チーム輸送、孤立地域からの人員輸送など、ヘリの活躍の場は多いが、公共のヘリは手続きでなかなか出動できない問題がある。オールラウンドヘリは電話連絡を受けた後、5分あれば離陸できる。100km圏内ヘリで30分。県境を越えて運用。地域との交流、ヘリ市場見学会、お祭りにヘリが参加しての広報、小学校に着陸しての見学などを実施した。

8・広域的連携(愛知県江南市・北海道稚内市)

民間コンサルタントが両市を結んだ取り組み

同時に災害が起こらない場所を選び、トップ同士の協議会を実施。大学での人材育成(教育プログラム)を、大学間で協定結んで展開。大学が防災機能を。再生可能エネルギーを作っていく。(東日本の経験から電気の回復までの時間は7日かかることがわかったが、7日間分の備蓄は場所の問題もあり難しい。植物工場を再生可能エネルギーを使ってつくる)地域活性化シンポジウム、商工会、議会同士のつながり、官民共同の防災勉強会など、色々な所の人がちゃんと理解できるよう結びつけたのが今年の成果。

9・伊達・見附

「まちの駅」で地域の活性化

まちの駅は全国に1600箇所。看板、トイレ、案内人常駐、地域の情報提供の4つの機能を持つ。まちの駅は儲かるわけではなく、人と人、行政と民間をつなぐ仕組み。成果はすぐに出ない、漢方薬的な効果。金儲けではなく人もうけ。先進地の見附にまなぶため、視察ツアー、交流会、設置の検討会、協議会の発足を実施。

10・杉戸町(埼玉県)、富岡町(福島県)、川内村(福島県)すぎとSOHOクラブ、NPO埼玉ネットの協議会

避難、受け入れ,復旧復興支援、専門家会議。首都圏直下型地震を想定しての訓練。交流ノウハウの共有、活動周知、地域間活動へのアドバイス。帰村、受け入れなど自治体毎にそれぞれの課題がある。有事は自治体の枠を越えた防災計画、避難計画が必要。

川内村では3,000人の住民に対し12,000人を受け入れた。できた理由は普段から付き合いがあったこと、原発事故は2日ぐらいの避難だと思っていたこと、海山一体の生活圏で広さもあったこと、など。

11・香川、福島および岩手(大学)(災害時医療情報の共有)

東日本大震災の時「薬と医師が現場に行っても、それまでの治療法がわからない」という問題があった。異なる地域で耐震性のあるしっかりした場所にデータを起き、相互にバックアップをとる。香川と福島のデータをバックアップし、3カ所のサーバーをJGN-Xと光の2つの回線で結ぶ。セキュリティを保ちながら遠隔操作も可能にしていけるように技術面も大事。協議会、現地調査を実施。

11の発表の内容は多岐にわたり、個性もあって、興味深かったです。4月頃には今回の報告会の内容が「報告書」の形で国交省のホームページに公開されるとのことです。

最後に…大島では今回の事業にあたり、三陸、三宅島、大島、雲仙普賢岳などの自然災害の体験者に語ってもらい、小冊子を作成。全世帯配布を行いました。

WEB上でも公開し、どなたでも読んでいただけるようになっています。

http://www.izu-oshima.or.jp/pdf/booklet.pdf

ひとつの地域の体験が、次の災害に立ち向かう別の地域にとって少しでも“ヒント”や“力のもと”になれたら、それはきっと、犠牲になられた方達の命に報いることにもなるはず…。

島外読者の皆様にも、ご覧いただけると幸いです。

(カナ)

今日は簡単にその内容を報告します。

1・日本カツオ学会

「カツオがつなぐ絆」~黒潮ネットワークによる広域的地域間共助

カツオを通して11県、16市町村の地域が連携した取り組みです。

カツオ漁師はカツオを追って航海し、全国の漁師と交流する。夫は家を10ヶ月以上留守にするが、家庭や地域を守るのは女性。地域の食文化の伝承、コミュニティのつながり、防災には女性が大事、ということで今まで交流の無かった女性を中心に母ちゃんサミットの開催、カツオ料理レシピコンテスト(カツオという食材は防災食としても有効)、カツオレシピ冊子の発刊、4カ所(沖縄・宮崎・高知・三重)で津波の際の避難経路の再確認などの防災ワークショップを実施した。交流により関係ができたのが成果。

2・静岡県袋井市 長野県塩尻市 シビックフォースの3者連携。

(袋井市は南海トラフ巨大地震、津波災害予測されている。)

静岡県袋井市 長野県塩尻市は公民館中心の市民交流20年間続いていたが、後継者不足やマンネリ化が課題だった。協議会、東北視察、どろんこ教室(袋井市の小学生のキャンプ)、公民館祭り、楢川交流の旅などを実施。

行政は人の移動があるため継続がむずかしい。市民団体の中心になるリーダーを育て、継続させるのが大切。平時の活動で、楽しく交流を進める必要がある。

3・北陸飛騨3つ星街道(金沢市、南栃市、白川市、高山村)

多くの観光客が訪れる地域だが、防災面に共通課題があった。古い建物避難経路、誘導の確保など。モデル地区を設定し、3カ所で観光客にヒアリングを実施した結果、避難先提示、避難誘導が有効とわかる。観光客に対しての避難誘導マニュアル、WEBサイトを開設し外国人にも情報提供(日本語・英語、スマホ対応可)。ピクトグラムの表示。3市1村組長の防災パートナーシップ協定締結。

4・全国商店街まちづくり実行委員会(商店街の全国組織なので、協議会構成員は、36団体北海道から石垣島まで!)

自治体間のチャンネルと共に、民間同士でも活動できるしくみをつくることを計画。(自治体の空白期間を埋める)疎開先に滞在しての交流、防災講演会、救急救命体験、物産品販売研究調査・商品開発事業。かざすと周辺の情報が見られ、同時に地域の防災情報をダウンロードできるアプリを作成(通信が途絶えても防災情報得られる)。地域間交流&特産品紹介、研修会などを通し、平時の顔の見える関係を構築した。

5・メディアミックス地域間共助(南三陸町(宮城県)、酒田(山形)、登米(宮城県)、長野県下諏訪、岡山県笠岡、鹿児島)

東日本大震災を経験し、隣から救援物資を届けるネットワークを広めようと考えた。連携する所が朝市を開く「防災朝市」を実施。防災CMを合計29本作成し、全国のFMで放送。「ペットボトルで湯たんぽ。とにかく寒かった。」「眼鏡が無い!」など。地域の特産物を非常食にし、3ヶ月ごとに通販(美味しくて食べられる非常食)。それを防災CMで宣伝するなど、メディアミックスで活動を展開。危機管理情報センターの活用も。

6・伊豆大島・三宅島~2島間の火山防災とジオパーク推進事業

夏~秋の荒天、台風災害などで2島間の交流は困難を極め、予定を半分以下に変更して実施。三宅島でのジオパークセミナー、伊豆大島でのシンポジウム「この島で生きるために」両島での協議会、ガイド交流、小冊子作成(大島・三宅島、全所帯配布)

7・民間ヘリコプター広域活用(気仙沼市・一ノ関市)

上空からの被害状況調査、物資および医療チーム輸送、孤立地域からの人員輸送など、ヘリの活躍の場は多いが、公共のヘリは手続きでなかなか出動できない問題がある。オールラウンドヘリは電話連絡を受けた後、5分あれば離陸できる。100km圏内ヘリで30分。県境を越えて運用。地域との交流、ヘリ市場見学会、お祭りにヘリが参加しての広報、小学校に着陸しての見学などを実施した。

8・広域的連携(愛知県江南市・北海道稚内市)

民間コンサルタントが両市を結んだ取り組み

同時に災害が起こらない場所を選び、トップ同士の協議会を実施。大学での人材育成(教育プログラム)を、大学間で協定結んで展開。大学が防災機能を。再生可能エネルギーを作っていく。(東日本の経験から電気の回復までの時間は7日かかることがわかったが、7日間分の備蓄は場所の問題もあり難しい。植物工場を再生可能エネルギーを使ってつくる)地域活性化シンポジウム、商工会、議会同士のつながり、官民共同の防災勉強会など、色々な所の人がちゃんと理解できるよう結びつけたのが今年の成果。

9・伊達・見附

「まちの駅」で地域の活性化

まちの駅は全国に1600箇所。看板、トイレ、案内人常駐、地域の情報提供の4つの機能を持つ。まちの駅は儲かるわけではなく、人と人、行政と民間をつなぐ仕組み。成果はすぐに出ない、漢方薬的な効果。金儲けではなく人もうけ。先進地の見附にまなぶため、視察ツアー、交流会、設置の検討会、協議会の発足を実施。

10・杉戸町(埼玉県)、富岡町(福島県)、川内村(福島県)すぎとSOHOクラブ、NPO埼玉ネットの協議会

避難、受け入れ,復旧復興支援、専門家会議。首都圏直下型地震を想定しての訓練。交流ノウハウの共有、活動周知、地域間活動へのアドバイス。帰村、受け入れなど自治体毎にそれぞれの課題がある。有事は自治体の枠を越えた防災計画、避難計画が必要。

川内村では3,000人の住民に対し12,000人を受け入れた。できた理由は普段から付き合いがあったこと、原発事故は2日ぐらいの避難だと思っていたこと、海山一体の生活圏で広さもあったこと、など。

11・香川、福島および岩手(大学)(災害時医療情報の共有)

東日本大震災の時「薬と医師が現場に行っても、それまでの治療法がわからない」という問題があった。異なる地域で耐震性のあるしっかりした場所にデータを起き、相互にバックアップをとる。香川と福島のデータをバックアップし、3カ所のサーバーをJGN-Xと光の2つの回線で結ぶ。セキュリティを保ちながら遠隔操作も可能にしていけるように技術面も大事。協議会、現地調査を実施。

11の発表の内容は多岐にわたり、個性もあって、興味深かったです。4月頃には今回の報告会の内容が「報告書」の形で国交省のホームページに公開されるとのことです。

最後に…大島では今回の事業にあたり、三陸、三宅島、大島、雲仙普賢岳などの自然災害の体験者に語ってもらい、小冊子を作成。全世帯配布を行いました。

WEB上でも公開し、どなたでも読んでいただけるようになっています。

http://www.izu-oshima.or.jp/pdf/booklet.pdf

ひとつの地域の体験が、次の災害に立ち向かう別の地域にとって少しでも“ヒント”や“力のもと”になれたら、それはきっと、犠牲になられた方達の命に報いることにもなるはず…。

島外読者の皆様にも、ご覧いただけると幸いです。

(カナ)