都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「志野と織部 - 風流なるうつわ - 」 出光美術館

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

「志野と織部 - 風流なるうつわ - 」

2/20-4/22

志野にも織部にも疎い私でも楽しめました。共に桃山時代に生まれ、「和のうつわのシンボルとも言うべき存在」(パンフレットより。)である美濃陶器を概観する展覧会です。

それまでの「うつわの概念」を変革したとさえ言われる両焼物に甲乙を付けることは出来ませんが、私の好みの問題で言えば断然、志野を推したいと思います。志野は織部の持つ「歪みの美意識」こそあまり感じられませんが、その分、造形はシンプルで、端正で落ち着いたフォルムが静かな温もりを醸し出しているようです。美濃の白い土の力を借りて創作された「白いうつわ」は、特に茶碗などに樂焼のイメージを感じさせていました。草むらを跳ねる兎の光景をまとう「志野兎文茶碗」や、赤茶けた夕焼けを重々しい感触で示す「紅志野茶碗 銘夕陽」は魅力的です。また、やや歪な円を描いた鉢に花鳥画の世界を展開させた「志野草花文鉢」も、決して派手になり過ぎません。流麗な味わいを感じさせます。

志野の次に惹かれたのは黄瀬戸でした。こちらは志野よりもさらに地味な感触ではありますが、その切れ味鋭いシャープなフォルムと、独特の沈んだ黄色が他と一線を画しています。見込みも広く安定感もあり、草花模様が横へ静かに流れる「黄瀬戸茶碗 銘春霞」が心に残りました。

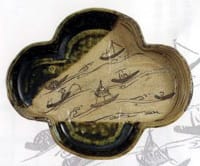

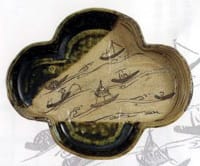

歪みを強く意識させたフォルムと、詩的でかつ洒落たデザインを見せる織部は、もはやどれも器の前衛と言って良い作品ばかりです。私にとってはやや過激に思える部分もありましたが、例えば「織部舟人物文蓋物」の絵柄には驚かされました。斜めに切り取られた川面の風景が、器の内部に生き生きとした様で描かれています。釣り糸を小舟より垂らす人物や、流れる川の表現は実にリアリティーに富んでいました。器を通して、どこか別の川辺の世界を覗いているかのような錯覚さえ感じます。これは見事です。

単に志野と織部の名品を並べるだけではなく、その特徴を伝えながら、各々の魅力を上手く引き出した展覧会です。切り口や構成にも優れています。今月22日までの開催です。(4/7鑑賞)

「志野と織部 - 風流なるうつわ - 」

2/20-4/22

志野にも織部にも疎い私でも楽しめました。共に桃山時代に生まれ、「和のうつわのシンボルとも言うべき存在」(パンフレットより。)である美濃陶器を概観する展覧会です。

それまでの「うつわの概念」を変革したとさえ言われる両焼物に甲乙を付けることは出来ませんが、私の好みの問題で言えば断然、志野を推したいと思います。志野は織部の持つ「歪みの美意識」こそあまり感じられませんが、その分、造形はシンプルで、端正で落ち着いたフォルムが静かな温もりを醸し出しているようです。美濃の白い土の力を借りて創作された「白いうつわ」は、特に茶碗などに樂焼のイメージを感じさせていました。草むらを跳ねる兎の光景をまとう「志野兎文茶碗」や、赤茶けた夕焼けを重々しい感触で示す「紅志野茶碗 銘夕陽」は魅力的です。また、やや歪な円を描いた鉢に花鳥画の世界を展開させた「志野草花文鉢」も、決して派手になり過ぎません。流麗な味わいを感じさせます。

志野の次に惹かれたのは黄瀬戸でした。こちらは志野よりもさらに地味な感触ではありますが、その切れ味鋭いシャープなフォルムと、独特の沈んだ黄色が他と一線を画しています。見込みも広く安定感もあり、草花模様が横へ静かに流れる「黄瀬戸茶碗 銘春霞」が心に残りました。

歪みを強く意識させたフォルムと、詩的でかつ洒落たデザインを見せる織部は、もはやどれも器の前衛と言って良い作品ばかりです。私にとってはやや過激に思える部分もありましたが、例えば「織部舟人物文蓋物」の絵柄には驚かされました。斜めに切り取られた川面の風景が、器の内部に生き生きとした様で描かれています。釣り糸を小舟より垂らす人物や、流れる川の表現は実にリアリティーに富んでいました。器を通して、どこか別の川辺の世界を覗いているかのような錯覚さえ感じます。これは見事です。

単に志野と織部の名品を並べるだけではなく、その特徴を伝えながら、各々の魅力を上手く引き出した展覧会です。切り口や構成にも優れています。今月22日までの開催です。(4/7鑑賞)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )