都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「明治の洋画」 茨城県近代美術館

茨城県近代美術館(水戸市千波町666-1)

「明治の洋画 - 解読から鑑賞へ - 」

8/2-9/23

全国津々浦々、日本各地の美術館より集められた明治期の洋画、約90点弱を展観します。茨城県近代美術館で開催中の「明治の洋画」へ行ってきました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1.イメージの共有:名所、歴史、物語、能など、誰もが知る題材を元にした絵画。

2.時代への共感:近代化を遂げた明治の変遷を絵画で辿る。

3.個の誕生:名所ではない、ありふれた風景。日常の一コマ。読書する女のモチーフなど。

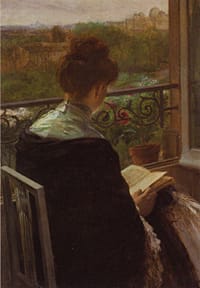

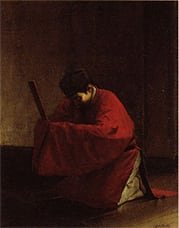

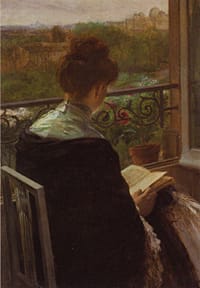

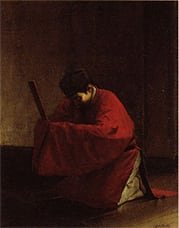

時系列に明治期の洋画を追う展示はそう珍しくもありませんが、このような大胆とも言える三つのテーマ設定にて俯瞰するのは他でもあまり見たことがありません。率直に申し上げて、「近代的な鑑賞」(チラシより。)のあり方をひも解くという趣旨はやや弱いような気もしましたが、例えば順路最後の『読書する女』のモチーフを数点まとめて並べた一角などは、一人で黙読する習慣の生まれた、ようは『鑑賞の近代化』を遂げた明治という時代を知るに相応しい作品であると言えるでしょう。そして一人で本へと向かうのと同じく、展覧会で一人静かに絵画へ見入るということもまた、明治に確立した形態であるというわけなのです。歴史的なモチーフを観客が解読するのは、何も近代のみが得た特権でもなさそうですが、例えば山下新太郎の「窓際」(東京国立近代美術館)のように、後ろ姿に孤独な心の内面を見る様は、そこに投影された孤独な近代的自我を解読する行為そのものであるのかもしれません。

こう書いていくと、さも小難しい展示という印象も生まれてしまいますが、実際は見慣れた明治の洋画のこと、思いのほかすんなりと『鑑賞』していくことが出来ました。まるで日本画の雪の表現を見るかのように瑞々しい黒田清輝の「庭の雪」(茨城県近代美術館)、または細やかな草花がコローも顔負けの細密な描写で示された森田恒友の「湖畔」(埼玉県立近代美術館)などは、誰もが見ても美しいと思えるような風景画ではないでしょうか。またここ茨城ともゆかりの深い中村彝の「木立風景」(茨城県近代美術館)も魅力あふれる一枚です。深緑に覆われた森の木立を、どこか抽象を思わせるタッチで表しています。その他、坂本繁二郎の「大島の一部」(福岡市美術館)や青木繁の「太田の森」(愛知県美術館)など、同じく風景画に佳作が多いのも今回の展示の良い所でした。

各地で橋や道路の建設が進んだ、当時の近代化の様相を見る高橋由一の「鑿道八景」(那須塩原市那須野が原博物館)などと同様、明治という時代性を強く感じさせるのは、実に力の入った歴史物語画です。もはや明治も31年になる頃だというのに、武士の出で立ちをして鷹狩りする光景を描いた浅井忠の「武蔵野」(ポーラ美術館)は、それこそ近代化に違和感を感じた者にとって、過去への郷愁も誘った一枚ではないでしょうか。また日清戦争をモチーフにとった川村清雄の「黄海大海戦」(福富太郎コレクション)や、この時代に半ば英雄として奉られた感もある楠木正成の子、正行を描いた高橋由一の「楠正行如意輪堂に和歌を残すの図」、それに明治天皇によって京都御所内に廟が移されたという、和気清麻呂をモチーフにした佐久間文吾の「和気清麿奉神教図」(ともに三の丸尚蔵館)などは、まさに新たな国のかたちが出来つつあった明治の色を濃く残しています。明治に入ることで、これまでにも知られた画題が、また別の意味をもって価値が生まれてくるというわけなのです。

このような見事な歴史画の一角で、今年一番とも言える超問題作に出会いました。あの犬は彼の一種の落款のようなものなのでしょうか。失礼ながら、思わず吹き出して笑ってしまいました。

オピーのついでと言ってしまうには、あまりにも勿体ない展覧会です。今月23日まで開催されています。

「明治の洋画 - 解読から鑑賞へ - 」

8/2-9/23

全国津々浦々、日本各地の美術館より集められた明治期の洋画、約90点弱を展観します。茨城県近代美術館で開催中の「明治の洋画」へ行ってきました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1.イメージの共有:名所、歴史、物語、能など、誰もが知る題材を元にした絵画。

2.時代への共感:近代化を遂げた明治の変遷を絵画で辿る。

3.個の誕生:名所ではない、ありふれた風景。日常の一コマ。読書する女のモチーフなど。

時系列に明治期の洋画を追う展示はそう珍しくもありませんが、このような大胆とも言える三つのテーマ設定にて俯瞰するのは他でもあまり見たことがありません。率直に申し上げて、「近代的な鑑賞」(チラシより。)のあり方をひも解くという趣旨はやや弱いような気もしましたが、例えば順路最後の『読書する女』のモチーフを数点まとめて並べた一角などは、一人で黙読する習慣の生まれた、ようは『鑑賞の近代化』を遂げた明治という時代を知るに相応しい作品であると言えるでしょう。そして一人で本へと向かうのと同じく、展覧会で一人静かに絵画へ見入るということもまた、明治に確立した形態であるというわけなのです。歴史的なモチーフを観客が解読するのは、何も近代のみが得た特権でもなさそうですが、例えば山下新太郎の「窓際」(東京国立近代美術館)のように、後ろ姿に孤独な心の内面を見る様は、そこに投影された孤独な近代的自我を解読する行為そのものであるのかもしれません。

こう書いていくと、さも小難しい展示という印象も生まれてしまいますが、実際は見慣れた明治の洋画のこと、思いのほかすんなりと『鑑賞』していくことが出来ました。まるで日本画の雪の表現を見るかのように瑞々しい黒田清輝の「庭の雪」(茨城県近代美術館)、または細やかな草花がコローも顔負けの細密な描写で示された森田恒友の「湖畔」(埼玉県立近代美術館)などは、誰もが見ても美しいと思えるような風景画ではないでしょうか。またここ茨城ともゆかりの深い中村彝の「木立風景」(茨城県近代美術館)も魅力あふれる一枚です。深緑に覆われた森の木立を、どこか抽象を思わせるタッチで表しています。その他、坂本繁二郎の「大島の一部」(福岡市美術館)や青木繁の「太田の森」(愛知県美術館)など、同じく風景画に佳作が多いのも今回の展示の良い所でした。

各地で橋や道路の建設が進んだ、当時の近代化の様相を見る高橋由一の「鑿道八景」(那須塩原市那須野が原博物館)などと同様、明治という時代性を強く感じさせるのは、実に力の入った歴史物語画です。もはや明治も31年になる頃だというのに、武士の出で立ちをして鷹狩りする光景を描いた浅井忠の「武蔵野」(ポーラ美術館)は、それこそ近代化に違和感を感じた者にとって、過去への郷愁も誘った一枚ではないでしょうか。また日清戦争をモチーフにとった川村清雄の「黄海大海戦」(福富太郎コレクション)や、この時代に半ば英雄として奉られた感もある楠木正成の子、正行を描いた高橋由一の「楠正行如意輪堂に和歌を残すの図」、それに明治天皇によって京都御所内に廟が移されたという、和気清麻呂をモチーフにした佐久間文吾の「和気清麿奉神教図」(ともに三の丸尚蔵館)などは、まさに新たな国のかたちが出来つつあった明治の色を濃く残しています。明治に入ることで、これまでにも知られた画題が、また別の意味をもって価値が生まれてくるというわけなのです。

このような見事な歴史画の一角で、今年一番とも言える超問題作に出会いました。あの犬は彼の一種の落款のようなものなのでしょうか。失礼ながら、思わず吹き出して笑ってしまいました。

オピーのついでと言ってしまうには、あまりにも勿体ない展覧会です。今月23日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )