都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

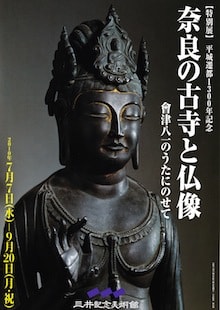

「奈良の古寺と仏像 會津八一のうたにのせて」 三井記念美術館

三井記念美術館(中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階)

「奈良の古寺と仏像 會津八一のうたにのせて」

7/7-9/20

平城遷都1300年を祝し、奈良の古寺の仏像群を展観します。三井記念美術館で開催中の「奈良の古寺と仏像 會津八一のうたにのせて」へ行ってきました。

巡回先の新潟では盛況が伝えられたものの、いわば外野方面で物議を醸した展覧会でしたが、ここ三井では何事もなかったように奈良の仏さまがお出ましになられています。本展に出品の寺院は以下の通りでした。

秋篠寺、岡寺、元興寺、興福寺、西大寺、正暦寺、新薬師寺、大安寺、當麻寺、當麻寺奥院、橘寺、唐招提寺、東大寺、能満院、長谷寺、般若寺、法隆寺、法起寺、室生寺、薬師寺(計20寺院)

奈良を何度か旅しても、そう簡単にこれだけのお寺を廻ることなど出来ません。古くは飛鳥時代より鎌倉期まで、国宝2点を含む総勢46体の仏像がずらりと揃う様子はさすがに壮観でした。 (会場風景は展覧会ブログに掲載されています。)

「菩薩立像」(飛鳥時代・法隆寺)

「菩薩立像」(飛鳥時代・法隆寺)

冒頭、普段茶碗などを紹介する三井ご自慢の立体展示室に鎮座するのは、主に飛鳥から奈良時代にかけての小さな金剛仏です。実のところ私は仏像のなかで、どこかエキゾチックな顔立ちをした飛鳥仏が一番好きですが、特に馬子のためにつくられたという「釈迦如来及び脇侍像(戊子年銘)」(飛鳥時代・法隆寺)をまさに手に取れるような位置で眺められること自体でも興奮してしまいました。それにしてもこの仏像、キャプションにも記載があったように法隆寺金堂の釈迦三尊像に良く似ています。まるで親子でした。

「五劫思惟阿弥陀如来坐像」(鎌倉時代・東大寺)

「五劫思惟阿弥陀如来坐像」(鎌倉時代・東大寺)

さて中央の第4展示室へ進むと今度はお寺別に様々な仏像が紹介されています。どこか挑発的な仕草で宝剣を構える「四天王立像(持国天)」(鎌倉時代・東大寺)などにも見入るところですが、ともかく異彩を放っていたのは同じく東大寺の「五劫思惟阿弥陀如来坐像」(鎌倉時代)でした。この仏像は阿弥陀仏の前身の菩薩が修行している姿を象ったものですが、それにしても頭部を覆う巨大な地髪の表現には思わず仰け反ってしまいます。なおこの長い髪は修行の長さを表しているのだそうです。目に焼き付きました。

「釈迦如来坐像」(平安時代・室生寺)

「釈迦如来坐像」(平安時代・室生寺)

仏教工芸品などの並ぶ小展示室を経由すると、ちらし表紙にも掲載された「夢違観音」も登場する本展のハイライトが待ち構えています。ここで一番注目が集まっていたのは「釈迦如来坐像」(平安時代・室生寺)でした。なおこの仏像、仏教美術にお詳しい一村雨さんによれば、現地へ出向いてもこうした明るい場所ではっきりと拝むことが出来ないものだそうです。隆々たる着衣の紋様の他、どっしりとした体躯には威厳を感じましたが、こちらは展示期間が7月25日までと限られています。お見逃しなきようご注意下さい。

「観音菩薩立像(夢違観音)」(奈良時代・法隆寺)

「観音菩薩立像(夢違観音)」(奈良時代・法隆寺)

三井で仏像展というとやや手狭になるのではないかとも思いましたが、実際には小像メインのためにちょうど良い広さに感じられました。全てガラスケースの中に納められていますが、先程も触れたように非常に近い距離で仏像を楽しむことができます。

最近何かと人気の仏像の展覧会です。私が出掛けた先日の日曜こそまだ余裕がありましたが、ひょっとすると後半に進むにつれて混雑してくるかもしれません。美術館一階のエレベーターには係員が配置されるなど、混雑時の誘導対策と思われる準備もなされていました。 (7月18日にはNHKの日曜美術館でも関連の番組が放送されます。)

なおその一階、アトリウムではミニ写真展、「仏像写真家 小川晴暘没後50周年写真展 祈りのかたち」が今月25日まで開催中です。また日本橋三越1階ホールでも、同じく奈良の仏像を写した入江泰吉の写真展が20日まで開催されています。隣の建物でもあるので少し足を伸ばしても良いかもしれません。(仏像写真展にも登場する中宮寺の「菩薩半跏像」は東京会場には出品されません。 )

ところで展覧会タイトルにもある會津八一についてですが、茶室の如庵に関連の品が若干並ぶ他、各仏像のケースの横などの目立たない場所に彼の詩作が紹介されていました。「會津八一にのせて」とありますが、「~を添えて」としても差し支えないかもしれません。こちらは実に控えめでした。 (逆に會津目当てなら物足りないかもしれません。)

展示替えが一部あります。詳しくは出品リストをご参照下さい。

いくつかの仏像を見て、夏の暑い日にJR駅から法隆寺を経由して法起寺まで延々と斑鳩界隈を歩いたことや、明日香をレンタサイクルで走り回り、岡寺前の急坂に驚いたことを思い出しました。まだ行ったことのないお寺も多いので、いつかは今回挙げられた全ての場所を訪ねたいと思います。

本展の記者懇談会に参加された「アトリエ・リュス」のキリルさんが、ブログに展示の見どころをまとめられています。こちらも必見です。

「奈良の古寺と仏像」展のみどころ@アトリエ・リュス

9月20日まで開催されています。また東京展終了後、一部内容を変えて奈良県立美術館へと巡回(11/20~12/19)します。

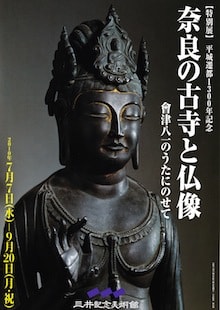

「奈良の古寺と仏像 會津八一のうたにのせて」

7/7-9/20

平城遷都1300年を祝し、奈良の古寺の仏像群を展観します。三井記念美術館で開催中の「奈良の古寺と仏像 會津八一のうたにのせて」へ行ってきました。

巡回先の新潟では盛況が伝えられたものの、いわば外野方面で物議を醸した展覧会でしたが、ここ三井では何事もなかったように奈良の仏さまがお出ましになられています。本展に出品の寺院は以下の通りでした。

秋篠寺、岡寺、元興寺、興福寺、西大寺、正暦寺、新薬師寺、大安寺、當麻寺、當麻寺奥院、橘寺、唐招提寺、東大寺、能満院、長谷寺、般若寺、法隆寺、法起寺、室生寺、薬師寺(計20寺院)

奈良を何度か旅しても、そう簡単にこれだけのお寺を廻ることなど出来ません。古くは飛鳥時代より鎌倉期まで、国宝2点を含む総勢46体の仏像がずらりと揃う様子はさすがに壮観でした。 (会場風景は展覧会ブログに掲載されています。)

「菩薩立像」(飛鳥時代・法隆寺)

「菩薩立像」(飛鳥時代・法隆寺)冒頭、普段茶碗などを紹介する三井ご自慢の立体展示室に鎮座するのは、主に飛鳥から奈良時代にかけての小さな金剛仏です。実のところ私は仏像のなかで、どこかエキゾチックな顔立ちをした飛鳥仏が一番好きですが、特に馬子のためにつくられたという「釈迦如来及び脇侍像(戊子年銘)」(飛鳥時代・法隆寺)をまさに手に取れるような位置で眺められること自体でも興奮してしまいました。それにしてもこの仏像、キャプションにも記載があったように法隆寺金堂の釈迦三尊像に良く似ています。まるで親子でした。

「五劫思惟阿弥陀如来坐像」(鎌倉時代・東大寺)

「五劫思惟阿弥陀如来坐像」(鎌倉時代・東大寺)さて中央の第4展示室へ進むと今度はお寺別に様々な仏像が紹介されています。どこか挑発的な仕草で宝剣を構える「四天王立像(持国天)」(鎌倉時代・東大寺)などにも見入るところですが、ともかく異彩を放っていたのは同じく東大寺の「五劫思惟阿弥陀如来坐像」(鎌倉時代)でした。この仏像は阿弥陀仏の前身の菩薩が修行している姿を象ったものですが、それにしても頭部を覆う巨大な地髪の表現には思わず仰け反ってしまいます。なおこの長い髪は修行の長さを表しているのだそうです。目に焼き付きました。

「釈迦如来坐像」(平安時代・室生寺)

「釈迦如来坐像」(平安時代・室生寺)仏教工芸品などの並ぶ小展示室を経由すると、ちらし表紙にも掲載された「夢違観音」も登場する本展のハイライトが待ち構えています。ここで一番注目が集まっていたのは「釈迦如来坐像」(平安時代・室生寺)でした。なおこの仏像、仏教美術にお詳しい一村雨さんによれば、現地へ出向いてもこうした明るい場所ではっきりと拝むことが出来ないものだそうです。隆々たる着衣の紋様の他、どっしりとした体躯には威厳を感じましたが、こちらは展示期間が7月25日までと限られています。お見逃しなきようご注意下さい。

「観音菩薩立像(夢違観音)」(奈良時代・法隆寺)

「観音菩薩立像(夢違観音)」(奈良時代・法隆寺)三井で仏像展というとやや手狭になるのではないかとも思いましたが、実際には小像メインのためにちょうど良い広さに感じられました。全てガラスケースの中に納められていますが、先程も触れたように非常に近い距離で仏像を楽しむことができます。

最近何かと人気の仏像の展覧会です。私が出掛けた先日の日曜こそまだ余裕がありましたが、ひょっとすると後半に進むにつれて混雑してくるかもしれません。美術館一階のエレベーターには係員が配置されるなど、混雑時の誘導対策と思われる準備もなされていました。 (7月18日にはNHKの日曜美術館でも関連の番組が放送されます。)

なおその一階、アトリウムではミニ写真展、「仏像写真家 小川晴暘没後50周年写真展 祈りのかたち」が今月25日まで開催中です。また日本橋三越1階ホールでも、同じく奈良の仏像を写した入江泰吉の写真展が20日まで開催されています。隣の建物でもあるので少し足を伸ばしても良いかもしれません。(仏像写真展にも登場する中宮寺の「菩薩半跏像」は東京会場には出品されません。 )

ところで展覧会タイトルにもある會津八一についてですが、茶室の如庵に関連の品が若干並ぶ他、各仏像のケースの横などの目立たない場所に彼の詩作が紹介されていました。「會津八一にのせて」とありますが、「~を添えて」としても差し支えないかもしれません。こちらは実に控えめでした。 (逆に會津目当てなら物足りないかもしれません。)

展示替えが一部あります。詳しくは出品リストをご参照下さい。

いくつかの仏像を見て、夏の暑い日にJR駅から法隆寺を経由して法起寺まで延々と斑鳩界隈を歩いたことや、明日香をレンタサイクルで走り回り、岡寺前の急坂に驚いたことを思い出しました。まだ行ったことのないお寺も多いので、いつかは今回挙げられた全ての場所を訪ねたいと思います。

本展の記者懇談会に参加された「アトリエ・リュス」のキリルさんが、ブログに展示の見どころをまとめられています。こちらも必見です。

「奈良の古寺と仏像」展のみどころ@アトリエ・リュス

9月20日まで開催されています。また東京展終了後、一部内容を変えて奈良県立美術館へと巡回(11/20~12/19)します。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )