都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「MASKS - 仮の面」 千葉市美術館

千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)

「MASKS - 仮の面」

7/6-8/15

千葉市美術館で開催中の「MASKS-仮の面」へ行ってきました。

(展示風景)

若冲展の記憶も新しい同美術館ですが、今回の「MASKS」では趣も一変、例えばエナジースポットとでも言えるような何やら神秘的な空間が待ち構えています。古今東西のいわゆる仮面が約150点、これほど美術館に集まったことなど過去に例がなかったかもしれません。来場者に見られているというより、奇々怪々な表情をとって我々を見つめる姿には思わず息をのんでしまいました。

(展示風景)

仮面展とあると例えば日本の能面などを連想しがちですが、今回の主役はむしろオセアニアやアフリカの土着的な仮面です。仮面の持つ様々な表情を、いくつかのテーマの元に読み解いていきます。構成は以下の通りでした。(出品リスト)

序 いにしえ - 祈りの顔

第一章 にらみ - 守護する面

第二章 わらい・いかり - 面の表情と精神

第三章 おかしみ - ユニークな造形の展開

第四章 けもの・とり-聖獣たちの面

第五章 まつり・いのり・とむらい - 舞と儀式の面

第六章 ゆがみ - 異形の面

第七章 ととのい

「宮城・登米地方の竃面」19世紀 日本(宮城県登米市)/静岡市立芹沢銈介美術館蔵

まさしくぎょっとする仮面もいくつも登場しますが、まず国内で注目したいのは奄美地方で用いられた奉納面、「奄美地方の面」(18-19世紀/日本・鹿児島県)です。造形的には稚拙と言えるかもしれませんが、まるで爬虫類の顔でも象った姿には独特な魅力が感じられます。また同じく日本の北国で使われた「東北地方の竃面」(18-19世紀/日本)も必見の仮面です。鬼のような形相をとって睨みつける力強い様子はそれこそ達磨のようでした。

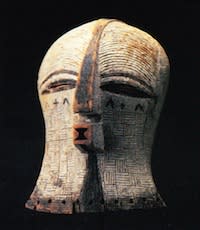

「王の仮面」 20世紀初期 カメルーン・グラスランド地域 バムン/アフリカンアートミュージアム蔵

一方、今回のハイライトでもあるのが、主に赤道付近の農耕社会で使われたというアフリカの仮面に他なりません。その豊富なバリエーションには感心させられるところですが、中でも「王の仮面」(20世紀初期/カメルーン・グラスランド地域)には驚かされました。巨大な透かし彫りの冠をつけ、ニヤリと歯を出して笑うの形相には思わず足が止まってしまいます。この他、仮面結社と呼ばれる人々が葬送の際に付けていたという「仮面キフェベ」(20世紀初期/コンゴ民主共和国)など、まさに異形と言うべき仮面が続々と登場していました。

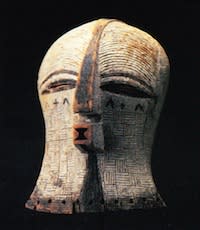

「仮面キフェベ」 20世紀初期 コンゴ民主共和国 ソンゲ/静岡市立芹沢銈介美術館蔵

かなりサイズの大きな作品もいくつか紹介されていますが、もはや仮面の域を超えているのではないかと思えるほど巨大なのが、「頭上面バンソニイ」(20世紀初期/ギニア)です。この仮面はギニアのバガ族の伝説に基づき、大蛇を象ったものだそうですが、その長さは何と2mを超えています。仮面には先にも触れた葬送の他、精霊、また部族の持つ伝説と関連するものなど、信仰や儀礼の在り方との結びつきが目立っていました。まさに仮面には精神、魂の化身が宿っているのかもしれません。

仮面の殆どはほぼ木で出来ていますが、唯一その他の素材、ブロンズによる「オニ(王)の面オバルフォン」(12-15世紀/ナイジェリア)も見逃せません。ギリシャ・ローマの影響を受けているからなのか、の端正はフォルムは他の仮面とはやや異質でした。

そう言えば冒頭、序「いにしえ」では、千葉市内で出土した縄文後期の小さな土偶たちが勢揃いしていました。土偶のプリミティブな造形は、時代を超えて仮面の精神性へと繋がっているようです。

(展示風景)

ところで仮面に集中するだけでも時間を忘れてしまうものですが、今回もう一つ触れておきたいのは作品の優れた展示方法です。一部の仮面についてはガラスケースを取っ払ったばかりか、360度の角度からぐるりと見渡せる露出展示になっています。そしてさらに仮面の魅力を引き立てるのは美しいライティングです。何でも同館ではこの展覧会で初めて外部の専門家に照明を依頼したそうですが、その成果はまさに一目瞭然ではないでしょうか。暗がりから浮かびあがる仮面の妖しげな姿にはゾクゾクしてしまいました。

実は何気なく足を運んだ展覧会でしたが、失礼ながらもまさかここまで楽しめるとは思いませんでした。仮面の美しさ、そしてその魔力を知ることが出来る一期一会の企画といっても過言ではありません。自信をもっておすすめできます。

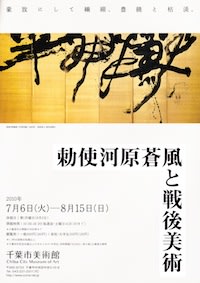

なお「MASKS」とあわせ、「勅使河原蒼風と戦後美術」も同時に開催されています。こちらも私が初めて見た時に衝撃を受けた勅使河原蒼風の「半身半獣」が出品されるなど、なかなか見応えがありました。

8月15日までの開催です。また千葉展終了後は足利市立美術館(9/4~10/17)へと巡回します。

注)展示風景写真については美術館より頂戴しました。

「MASKS - 仮の面」

7/6-8/15

千葉市美術館で開催中の「MASKS-仮の面」へ行ってきました。

(展示風景)

若冲展の記憶も新しい同美術館ですが、今回の「MASKS」では趣も一変、例えばエナジースポットとでも言えるような何やら神秘的な空間が待ち構えています。古今東西のいわゆる仮面が約150点、これほど美術館に集まったことなど過去に例がなかったかもしれません。来場者に見られているというより、奇々怪々な表情をとって我々を見つめる姿には思わず息をのんでしまいました。

(展示風景)

仮面展とあると例えば日本の能面などを連想しがちですが、今回の主役はむしろオセアニアやアフリカの土着的な仮面です。仮面の持つ様々な表情を、いくつかのテーマの元に読み解いていきます。構成は以下の通りでした。(出品リスト)

序 いにしえ - 祈りの顔

第一章 にらみ - 守護する面

第二章 わらい・いかり - 面の表情と精神

第三章 おかしみ - ユニークな造形の展開

第四章 けもの・とり-聖獣たちの面

第五章 まつり・いのり・とむらい - 舞と儀式の面

第六章 ゆがみ - 異形の面

第七章 ととのい

「宮城・登米地方の竃面」19世紀 日本(宮城県登米市)/静岡市立芹沢銈介美術館蔵

まさしくぎょっとする仮面もいくつも登場しますが、まず国内で注目したいのは奄美地方で用いられた奉納面、「奄美地方の面」(18-19世紀/日本・鹿児島県)です。造形的には稚拙と言えるかもしれませんが、まるで爬虫類の顔でも象った姿には独特な魅力が感じられます。また同じく日本の北国で使われた「東北地方の竃面」(18-19世紀/日本)も必見の仮面です。鬼のような形相をとって睨みつける力強い様子はそれこそ達磨のようでした。

「王の仮面」 20世紀初期 カメルーン・グラスランド地域 バムン/アフリカンアートミュージアム蔵

一方、今回のハイライトでもあるのが、主に赤道付近の農耕社会で使われたというアフリカの仮面に他なりません。その豊富なバリエーションには感心させられるところですが、中でも「王の仮面」(20世紀初期/カメルーン・グラスランド地域)には驚かされました。巨大な透かし彫りの冠をつけ、ニヤリと歯を出して笑うの形相には思わず足が止まってしまいます。この他、仮面結社と呼ばれる人々が葬送の際に付けていたという「仮面キフェベ」(20世紀初期/コンゴ民主共和国)など、まさに異形と言うべき仮面が続々と登場していました。

「仮面キフェベ」 20世紀初期 コンゴ民主共和国 ソンゲ/静岡市立芹沢銈介美術館蔵

かなりサイズの大きな作品もいくつか紹介されていますが、もはや仮面の域を超えているのではないかと思えるほど巨大なのが、「頭上面バンソニイ」(20世紀初期/ギニア)です。この仮面はギニアのバガ族の伝説に基づき、大蛇を象ったものだそうですが、その長さは何と2mを超えています。仮面には先にも触れた葬送の他、精霊、また部族の持つ伝説と関連するものなど、信仰や儀礼の在り方との結びつきが目立っていました。まさに仮面には精神、魂の化身が宿っているのかもしれません。

仮面の殆どはほぼ木で出来ていますが、唯一その他の素材、ブロンズによる「オニ(王)の面オバルフォン」(12-15世紀/ナイジェリア)も見逃せません。ギリシャ・ローマの影響を受けているからなのか、の端正はフォルムは他の仮面とはやや異質でした。

そう言えば冒頭、序「いにしえ」では、千葉市内で出土した縄文後期の小さな土偶たちが勢揃いしていました。土偶のプリミティブな造形は、時代を超えて仮面の精神性へと繋がっているようです。

(展示風景)

ところで仮面に集中するだけでも時間を忘れてしまうものですが、今回もう一つ触れておきたいのは作品の優れた展示方法です。一部の仮面についてはガラスケースを取っ払ったばかりか、360度の角度からぐるりと見渡せる露出展示になっています。そしてさらに仮面の魅力を引き立てるのは美しいライティングです。何でも同館ではこの展覧会で初めて外部の専門家に照明を依頼したそうですが、その成果はまさに一目瞭然ではないでしょうか。暗がりから浮かびあがる仮面の妖しげな姿にはゾクゾクしてしまいました。

実は何気なく足を運んだ展覧会でしたが、失礼ながらもまさかここまで楽しめるとは思いませんでした。仮面の美しさ、そしてその魔力を知ることが出来る一期一会の企画といっても過言ではありません。自信をもっておすすめできます。

なお「MASKS」とあわせ、「勅使河原蒼風と戦後美術」も同時に開催されています。こちらも私が初めて見た時に衝撃を受けた勅使河原蒼風の「半身半獣」が出品されるなど、なかなか見応えがありました。

8月15日までの開催です。また千葉展終了後は足利市立美術館(9/4~10/17)へと巡回します。

注)展示風景写真については美術館より頂戴しました。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )