都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

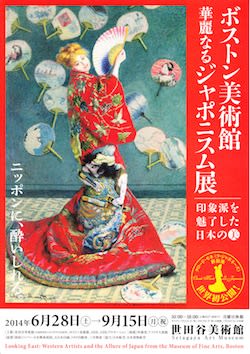

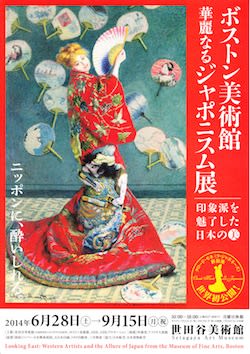

「華麗なるジャポニスム展」 世田谷美術館

世田谷美術館

「ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展 印象派を魅了した日本の美」

6/28~9/15

世田谷美術館で開催中の「ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展 印象派を魅了した日本の美」を見て来ました。

19世紀末より20世紀にかけて西洋で流行した日本趣味ことジャポニスム。印象派画家らも多く影響を受けた。例えばゴッホが浮世絵に強い関心を持っていたことは良く知られているかもしれません。

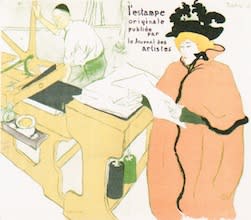

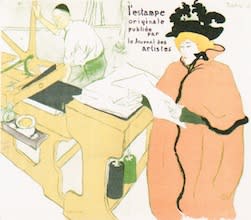

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「レスタンプ・オリジナル 第1年次のための表紙」1893年

本展のテーマもずばりジャポニスムです。絵画を中心に工芸や版画、さらに写真まで視野に入れて検証する。またかなり細かく影響関係を追っているのもポイントです。具体的に浮世絵と西洋絵画を並べて比較しています。

冒頭は西洋人の見た日本趣味。浮世絵や蒔絵に七宝です。うち驚くのがブシュロン社の「インクスタンド」(1876)。四方に亀を台座にしてのスタンド、中央の突起物はペン立てです。そして模様が七宝。題材は浮世絵です。例えば富士山と釣り人の絵は北斎の「富嶽三十六型 武州千住」から取り込んでいる。会場では元になった浮世絵も展示されています。

ファネージが収集していたという伝小川破笠の「棕櫚意匠料紙箱」(江戸時代)も美しいのではないでしょうか。意匠は言うまでもなく棕櫚、それを桐箱に象嵌で描きます。左右非対称です。棕櫚は箱の側面から上部の左側に寄っている。構図に妙味があります。

ちなみにファネージは日本に3ヶ月滞在したことでも知られる画家。彼の記した日本滞在記はかの天心に献呈されました。アメリカのジャポニスム展開に重要な役割を果たした人物でもあります。

日本趣味の文物を展観した後はテーマ別にジャポニスムの諸相を追いかけます。テーマはそれぞれ「女性」、「シティ・ライフ」、「自然」、「風景」です。

左:喜多川歌麿「母子図 たらい遊」1803年頃

右:メアリー・スティーヴンソン・カサット「湯浴み」1891年頃

歌麿の「母子図 たらい遊」(1803年頃)とカサットの「湯浴み」(1891年頃)はどうでしょうか。同じ母子、しかもたらいを前に子どもを水浴び、もしくは水遊びさせる主題の作品。もちろん厳密にカサットが参照したかどうか定かではありませんが、似た部分があるのは一目瞭然です。向きは反対ですが、たらいを画面から切る構図などは特に類似しています。またカサットにおける衣服の曲線、黒の輪郭線を巧みに利用していますが、これも浮世絵、歌麿の素早い筆致に似ています。そしてカサットも浮世絵のコレクターだったそうです。

左:歌川国貞(三代豊国)・歌川広重「当盛十花撰 夏菊」1858年

右:フィンセント・ファン・ゴッホ「子守唄、ゆりかごを揺らすオーギュスティーヌ・ルーラン夫人」1889年

ゴッホの「子守唄、ゆりかごを揺らすオーギュスティーヌ・ルーラン夫人」(1889年)、今度は背景に注目しましょう。菊が装飾的に描かれる様子、これは国貞・広重の「当盛十花撰 夏菊」(1858年)の菊に似てはいないでしょうか。正面性の高い菊の表現、まるで花火が開くようでもある。何かしらゴッホが参照したに相違ありません。

モネの「ラ・ジャポネーズ」(1876年)がやって来ました。第2回印象派展に出品された一枚。修復後初の公開です。まず驚くのは大きさ、高さは2メートル30センチもあります。団扇を散らした背景を前に扇子を振り上げて舞う金髪の女性。緋の打掛の描写が極めて精密。少し離れて立つと刀を持った武者が浮き上がってくるようにも見えます。それにしても深紅の鮮やかな様、ともすると俗っぽくも思える。ほかのモネ作品ではなかなか見られません。ちなみに床はござです。また鶴や花魁といった団扇はモネも家に飾っていたのだそうです。

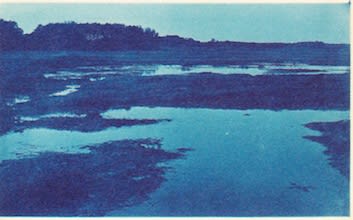

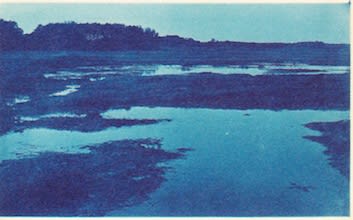

アーサー・ウェズリー・ダウ「沼地風景」1900年頃

さてボストン美術館のコレクション展でもある今回の展示、アメリカ人の画家が数多く取り上げられています。

チャールズ・カーライル・コールマン「つつじと林檎の花のある静物」1878年

例えばチャールズ・カーライル・コールマンです。「つつじと林檎の花のある静物」(1878年)では日本風の壺をモチーフにしています。短冊風の書き込みも日本を意識してのことでしょう。背景に透けて浮かぶ曲線を描いた花の模様も美しい。また額も目を引きました。菊と三つ葉葵の紋が彫られています。

フランク・ウェストン・ベンソンもアメリカの印象派の画家。「早朝」(1899年頃)における水鳥は応挙の「浜波雁図屏風」を参照しているそうです。また同じくベンソンの「銀屏風」(1921年)も面白い。背景に銀屏風を置き、手前にはフルーツが盛られたガラス器を描く。屏風には無地でしょうか。目を凝らすとうっすら梅が描かれているようにも見えます。

ホイッスラーは2点ほど出ていました。「ノクターン」における闇夜の描写は幻想的です。ほかにもハーマン・ダドリー・マーフィーにチャールズ・ハーバード・ウットベリーの名も挙げられる。またアメリカの写真表現おけるジャポニスムの影響を見る展示もあります。チラシにはモネ、マネ、ロートレック、ドガなどの名が中心に掲げられていますが、実はアメリカの画家の作品こそが今回の大きな見どころだとしても過言ではありません。

ちなみに同じくチラシ表紙を飾る「ラ・ジャポネーズ」しかり、どこか一点豪華主義にも思えてしまいますが、必ずしもそうではないのも嬉しいところです。ピサロの「雪に映える、エラニー=シュル=エプト」(1895年)やマティスの「花瓶の花」(1924年)、それにムンクの「真夏の夜の夢」(1893年)など、ジャポニスムの文脈云々を離れても魅惑的な作品が目立ちます。

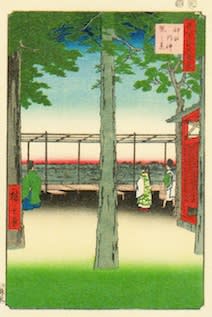

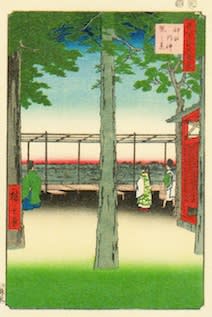

左:歌川広重「名所江戸百景 神田明神曙之景」1857年

右:エドヴァルド・ムンク「真夏の夜の夢(声)」1893年

ちなみにムンクの作品、何がジャポニスムといえば、木立を形成する格子状の構図、その垂直性に、例えば広重の風景画との関連が指摘されるそうです。どうなのでしょうか。

クロード・モネ「睡蓮」1905年

ラストは再びモネ、お馴染みの積みわらに睡蓮です。うち「積みわら(日没)」(1891年)、夕焼けに染める積みわらを描いた一枚ですが、これがまた広重に関係しているのではないかとのこと。非対称性です。「東海道五拾三次之内 鞠子 名物茶店」(1833年頃)における茶店と積みわらを比較する。確かに見比べると小屋や山と積みわらが似ているようにも思えます。また色彩による遠近感の表現も同様です。果たして説得力を持つのかは分かりませんが、私自身、こうした見方をしたことがなかっただけに、ある意味で新鮮に見えました。

さて今年も暑い夏、如何せん駅から遠い世田谷美術館。なかなか足が向かないという方もおられるかもしれません。

朗報です。用賀駅より美術館までの100円直行バスが運転されています。(展覧会会期中。休館日を除く。)

「華麗なるジャポニスム展」東京展アクセス情報(バス時刻表)

私も直行バスを利用しましたが、ともかく途中停留所を経由しないのでスムーズ。駅から10分もかからないうちに美術館に着くことが出来ました。

平日は便数もやや少なめですが、土日はほぼ毎時5本以上。かなり便利です。お出かけには用賀駅からの100円直行バスの利用をおすすめします。

[華麗なるジャポニスム展 巡回予定]

京都市美術館:2014年9月30日(火)~11月30日(日)

名古屋ボストン美術館:2015年1月2日(金)~5月10日(日)

「印象派で近代を読むー光のモネから、ゴッホの闇へ/中野京子/NHK出版」

「印象派で近代を読むー光のモネから、ゴッホの闇へ/中野京子/NHK出版」

9月15日まで開催されています。

「ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展 印象派を魅了した日本の美」 世田谷美術館

会期:6月28日(土)~9月15日(月・祝)

休館:毎週月曜日。但し7月21日(月・祝)、9月15日(月・祝)は開館、7月22日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *最終入場は17:30

料金:一般1500(1300)円、65歳以上1200(1000)円、大学・高校生900(700)円、中学・小学生500(300)円。

*( )内は20名以上の団体料金

住所:世田谷区砧公園1-2

交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分。会期中は用賀駅より100円直行バスあり。

*出品作品図版は全てボストン美術館所蔵品

「ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展 印象派を魅了した日本の美」

6/28~9/15

世田谷美術館で開催中の「ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展 印象派を魅了した日本の美」を見て来ました。

19世紀末より20世紀にかけて西洋で流行した日本趣味ことジャポニスム。印象派画家らも多く影響を受けた。例えばゴッホが浮世絵に強い関心を持っていたことは良く知られているかもしれません。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「レスタンプ・オリジナル 第1年次のための表紙」1893年

本展のテーマもずばりジャポニスムです。絵画を中心に工芸や版画、さらに写真まで視野に入れて検証する。またかなり細かく影響関係を追っているのもポイントです。具体的に浮世絵と西洋絵画を並べて比較しています。

冒頭は西洋人の見た日本趣味。浮世絵や蒔絵に七宝です。うち驚くのがブシュロン社の「インクスタンド」(1876)。四方に亀を台座にしてのスタンド、中央の突起物はペン立てです。そして模様が七宝。題材は浮世絵です。例えば富士山と釣り人の絵は北斎の「富嶽三十六型 武州千住」から取り込んでいる。会場では元になった浮世絵も展示されています。

ファネージが収集していたという伝小川破笠の「棕櫚意匠料紙箱」(江戸時代)も美しいのではないでしょうか。意匠は言うまでもなく棕櫚、それを桐箱に象嵌で描きます。左右非対称です。棕櫚は箱の側面から上部の左側に寄っている。構図に妙味があります。

ちなみにファネージは日本に3ヶ月滞在したことでも知られる画家。彼の記した日本滞在記はかの天心に献呈されました。アメリカのジャポニスム展開に重要な役割を果たした人物でもあります。

日本趣味の文物を展観した後はテーマ別にジャポニスムの諸相を追いかけます。テーマはそれぞれ「女性」、「シティ・ライフ」、「自然」、「風景」です。

左:喜多川歌麿「母子図 たらい遊」1803年頃

右:メアリー・スティーヴンソン・カサット「湯浴み」1891年頃

歌麿の「母子図 たらい遊」(1803年頃)とカサットの「湯浴み」(1891年頃)はどうでしょうか。同じ母子、しかもたらいを前に子どもを水浴び、もしくは水遊びさせる主題の作品。もちろん厳密にカサットが参照したかどうか定かではありませんが、似た部分があるのは一目瞭然です。向きは反対ですが、たらいを画面から切る構図などは特に類似しています。またカサットにおける衣服の曲線、黒の輪郭線を巧みに利用していますが、これも浮世絵、歌麿の素早い筆致に似ています。そしてカサットも浮世絵のコレクターだったそうです。

左:歌川国貞(三代豊国)・歌川広重「当盛十花撰 夏菊」1858年

右:フィンセント・ファン・ゴッホ「子守唄、ゆりかごを揺らすオーギュスティーヌ・ルーラン夫人」1889年

ゴッホの「子守唄、ゆりかごを揺らすオーギュスティーヌ・ルーラン夫人」(1889年)、今度は背景に注目しましょう。菊が装飾的に描かれる様子、これは国貞・広重の「当盛十花撰 夏菊」(1858年)の菊に似てはいないでしょうか。正面性の高い菊の表現、まるで花火が開くようでもある。何かしらゴッホが参照したに相違ありません。

モネの「ラ・ジャポネーズ」(1876年)がやって来ました。第2回印象派展に出品された一枚。修復後初の公開です。まず驚くのは大きさ、高さは2メートル30センチもあります。団扇を散らした背景を前に扇子を振り上げて舞う金髪の女性。緋の打掛の描写が極めて精密。少し離れて立つと刀を持った武者が浮き上がってくるようにも見えます。それにしても深紅の鮮やかな様、ともすると俗っぽくも思える。ほかのモネ作品ではなかなか見られません。ちなみに床はござです。また鶴や花魁といった団扇はモネも家に飾っていたのだそうです。

アーサー・ウェズリー・ダウ「沼地風景」1900年頃

さてボストン美術館のコレクション展でもある今回の展示、アメリカ人の画家が数多く取り上げられています。

チャールズ・カーライル・コールマン「つつじと林檎の花のある静物」1878年

例えばチャールズ・カーライル・コールマンです。「つつじと林檎の花のある静物」(1878年)では日本風の壺をモチーフにしています。短冊風の書き込みも日本を意識してのことでしょう。背景に透けて浮かぶ曲線を描いた花の模様も美しい。また額も目を引きました。菊と三つ葉葵の紋が彫られています。

フランク・ウェストン・ベンソンもアメリカの印象派の画家。「早朝」(1899年頃)における水鳥は応挙の「浜波雁図屏風」を参照しているそうです。また同じくベンソンの「銀屏風」(1921年)も面白い。背景に銀屏風を置き、手前にはフルーツが盛られたガラス器を描く。屏風には無地でしょうか。目を凝らすとうっすら梅が描かれているようにも見えます。

ホイッスラーは2点ほど出ていました。「ノクターン」における闇夜の描写は幻想的です。ほかにもハーマン・ダドリー・マーフィーにチャールズ・ハーバード・ウットベリーの名も挙げられる。またアメリカの写真表現おけるジャポニスムの影響を見る展示もあります。チラシにはモネ、マネ、ロートレック、ドガなどの名が中心に掲げられていますが、実はアメリカの画家の作品こそが今回の大きな見どころだとしても過言ではありません。

ちなみに同じくチラシ表紙を飾る「ラ・ジャポネーズ」しかり、どこか一点豪華主義にも思えてしまいますが、必ずしもそうではないのも嬉しいところです。ピサロの「雪に映える、エラニー=シュル=エプト」(1895年)やマティスの「花瓶の花」(1924年)、それにムンクの「真夏の夜の夢」(1893年)など、ジャポニスムの文脈云々を離れても魅惑的な作品が目立ちます。

左:歌川広重「名所江戸百景 神田明神曙之景」1857年

右:エドヴァルド・ムンク「真夏の夜の夢(声)」1893年

ちなみにムンクの作品、何がジャポニスムといえば、木立を形成する格子状の構図、その垂直性に、例えば広重の風景画との関連が指摘されるそうです。どうなのでしょうか。

クロード・モネ「睡蓮」1905年

ラストは再びモネ、お馴染みの積みわらに睡蓮です。うち「積みわら(日没)」(1891年)、夕焼けに染める積みわらを描いた一枚ですが、これがまた広重に関係しているのではないかとのこと。非対称性です。「東海道五拾三次之内 鞠子 名物茶店」(1833年頃)における茶店と積みわらを比較する。確かに見比べると小屋や山と積みわらが似ているようにも思えます。また色彩による遠近感の表現も同様です。果たして説得力を持つのかは分かりませんが、私自身、こうした見方をしたことがなかっただけに、ある意味で新鮮に見えました。

さて今年も暑い夏、如何せん駅から遠い世田谷美術館。なかなか足が向かないという方もおられるかもしれません。

朗報です。用賀駅より美術館までの100円直行バスが運転されています。(展覧会会期中。休館日を除く。)

「華麗なるジャポニスム展」東京展アクセス情報(バス時刻表)

私も直行バスを利用しましたが、ともかく途中停留所を経由しないのでスムーズ。駅から10分もかからないうちに美術館に着くことが出来ました。

平日は便数もやや少なめですが、土日はほぼ毎時5本以上。かなり便利です。お出かけには用賀駅からの100円直行バスの利用をおすすめします。

[華麗なるジャポニスム展 巡回予定]

京都市美術館:2014年9月30日(火)~11月30日(日)

名古屋ボストン美術館:2015年1月2日(金)~5月10日(日)

「印象派で近代を読むー光のモネから、ゴッホの闇へ/中野京子/NHK出版」

「印象派で近代を読むー光のモネから、ゴッホの闇へ/中野京子/NHK出版」9月15日まで開催されています。

「ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展 印象派を魅了した日本の美」 世田谷美術館

会期:6月28日(土)~9月15日(月・祝)

休館:毎週月曜日。但し7月21日(月・祝)、9月15日(月・祝)は開館、7月22日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *最終入場は17:30

料金:一般1500(1300)円、65歳以上1200(1000)円、大学・高校生900(700)円、中学・小学生500(300)円。

*( )内は20名以上の団体料金

住所:世田谷区砧公園1-2

交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分。会期中は用賀駅より100円直行バスあり。

*出品作品図版は全てボストン美術館所蔵品

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )