都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「第20回 秘蔵の名品 アートコレクション展」 ホテルオークラ東京

ホテルオークラ東京

「第20回 記念特別展 秘蔵の名品 アートコレクション展」

8/8-8/31

ホテルオークラ東京で開催中の「第20回 秘蔵の名品 アートコレクション展」を見て来ました。

毎夏恒例、オークラでのチャリティーイベントことアートコレクション展。今年で20回を数えるに至りました。

テーマは「日本の美を極めるー近代絵画が彩る四季・花鳥・風情」。まさに四季折々、主に近代日本画に根付く日本の風情なり美意識を追う展示となっています。

さてタイトルに「秘蔵」とあるように、あまり見かけない作品が出ていることも多い展覧会ですが、今回、私が特に収穫だったのは培広庵の日本画コレクションです。

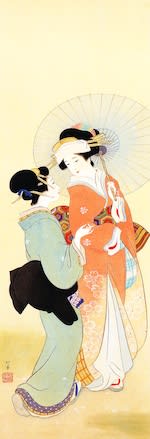

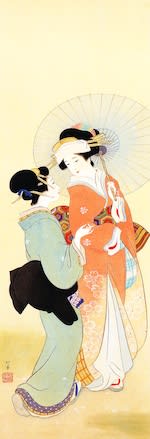

上村松園「桜狩の図」昭和10年(1935) 培広庵コレクション

例えば上村松園の「桜狩の図」です。桜の花が舞う中を進み歩く女性たち。桜色で桜の柄の着物を身にまとう。ふと振り返る立ち姿からして美しい。見惚れてしまいます。

島成園「化粧」大正4年(1915) 培広庵コレクション

島成園の「化粧」はどうでしょうか。真っ白な片肌を露にしては鏡を見やる。長い黒髪は僅かにほどけているようでもある。まるで親しい者しか見ることの叶わない親密な空間。顔は少し火照っています。何とも言い難い色気が漂っていました。

また池田蕉園の「秋思」も佳作です。ちなみに松園(京都)、蕉園(江戸)、そして成園(大阪)は当時、三都三園とも称された女性の美人画家。ここでそろい踏みで楽しめるわけです。(但し成園は結婚のため画業を離れ、蕉園は31歳の若さで亡くなってしまいます。)

そのほかにも鏑木清方の「翠影」に北野恒富の「願いの糸」も美しい。特徴でしょうか。培広庵のコレクションはどこか妖艶でまた香しい美人画が多い。粒ぞろいでした。

横山大観「四季の雨 夏」明治30年(1897) 東京藝術大学

横山大観の展示が秀逸です。ともに四幅対の「四季の雨」と「山四趣」を上下二段に並べています。制作年が25年ほど異なった2点、中期の「山四趣」はいわゆる朦朧体でしょう。霞や霧雨が野山を覆っては広がっています。墨のニュアンスも豊かで美しい。一方で初期作の「四季の雨」では精緻な線描が目を引きます。とくに夏の青竹です。時に曲線を描いて地面からリズミカルに並んでいる。これは惹かれました。

そして大観と言えば大倉集古館(現在、改修のため長期休館中。)ご自慢の「夜桜」も出展。しかしながら面白いのはその隣にある竹内栖鳳の「河畔群鷺」です。

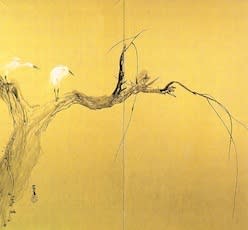

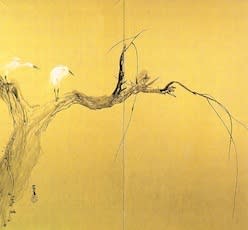

竹内栖鳳「河畔群鷺」明治37年頃(1904) ひろしま美術館

広がる金地を背景にして描かれる3羽の鷺。左隻は枝にとまり、うち1羽は羽根を広げて今にも飛び立とうとしています。右隻の鷺は小舟の上です。まるで船頭のように先端で立つ鷺の誇らし気な姿。小舟も木も鷺も荒々しい筆遣いで描かれていますが、全てがぴたりと静止するかのように収まっている。水面の凪の墨線も無駄がありません。栖鳳の高い画力を伺わせます。

ちなみに館内での人気投票では迷わずこの「河畔群鷺」に入れました。果たして結果はどう出るでしょうか。

松林桂月「南天」昭和33年(1958) 明治座

今年充実した回顧展に接することが出来た木島櫻谷と松林桂月、そして大下藤次郎にそれぞれ優品が出ていたのも嬉しいところでした。それに深水や魁夷も目立っています。見どころは思いの外に多くありました。

[各回顧展の感想]

「松林桂月展」 練馬区立美術館

「木島櫻谷展」 泉屋博古館分館

「水彩画家・大下藤次郎」 千葉市美術館

来年秋に建て替えの決まったホテルオークラ、本館のメインロビーも見納めになってしまうのでしょうか。設計は谷口吉郎です。切子状の吊り灯の照明が目を引きます。

毎度発見のあるオークラのアートコレクション、私は毎年お盆休み中での観覧です。今年もいつものように楽しめました。

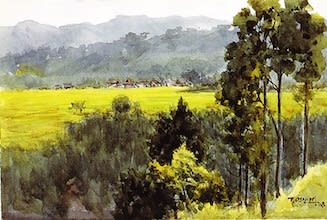

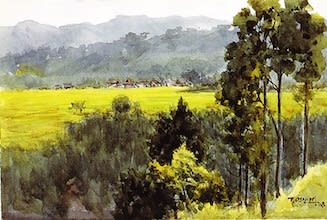

大下藤次郎「山上の眺め」明治41年(1908) 島根県立石見美術館

8月31日まで開催されています。

「第20回 記念特別展 秘蔵の名品 アートコレクション展 日本の美を極めるー近代絵画が彩る四季・花鳥・風情」 ホテルオークラ東京

会期:8月8日(金)~8月31日(日)

休館:会期中無休。

時間:9:30~18:30(入場は18時まで)*8/8のみ12時から開催。

料金:一般1200円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

住所:港区虎ノ門2-10-4 ホテルオークラ東京アスコットホール 別館地下2階

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅改札口より徒歩5分。東京メトロ日比谷線神谷町駅4b出口より徒歩8分。

「第20回 記念特別展 秘蔵の名品 アートコレクション展」

8/8-8/31

ホテルオークラ東京で開催中の「第20回 秘蔵の名品 アートコレクション展」を見て来ました。

毎夏恒例、オークラでのチャリティーイベントことアートコレクション展。今年で20回を数えるに至りました。

テーマは「日本の美を極めるー近代絵画が彩る四季・花鳥・風情」。まさに四季折々、主に近代日本画に根付く日本の風情なり美意識を追う展示となっています。

さてタイトルに「秘蔵」とあるように、あまり見かけない作品が出ていることも多い展覧会ですが、今回、私が特に収穫だったのは培広庵の日本画コレクションです。

上村松園「桜狩の図」昭和10年(1935) 培広庵コレクション

例えば上村松園の「桜狩の図」です。桜の花が舞う中を進み歩く女性たち。桜色で桜の柄の着物を身にまとう。ふと振り返る立ち姿からして美しい。見惚れてしまいます。

島成園「化粧」大正4年(1915) 培広庵コレクション

島成園の「化粧」はどうでしょうか。真っ白な片肌を露にしては鏡を見やる。長い黒髪は僅かにほどけているようでもある。まるで親しい者しか見ることの叶わない親密な空間。顔は少し火照っています。何とも言い難い色気が漂っていました。

また池田蕉園の「秋思」も佳作です。ちなみに松園(京都)、蕉園(江戸)、そして成園(大阪)は当時、三都三園とも称された女性の美人画家。ここでそろい踏みで楽しめるわけです。(但し成園は結婚のため画業を離れ、蕉園は31歳の若さで亡くなってしまいます。)

そのほかにも鏑木清方の「翠影」に北野恒富の「願いの糸」も美しい。特徴でしょうか。培広庵のコレクションはどこか妖艶でまた香しい美人画が多い。粒ぞろいでした。

横山大観「四季の雨 夏」明治30年(1897) 東京藝術大学

横山大観の展示が秀逸です。ともに四幅対の「四季の雨」と「山四趣」を上下二段に並べています。制作年が25年ほど異なった2点、中期の「山四趣」はいわゆる朦朧体でしょう。霞や霧雨が野山を覆っては広がっています。墨のニュアンスも豊かで美しい。一方で初期作の「四季の雨」では精緻な線描が目を引きます。とくに夏の青竹です。時に曲線を描いて地面からリズミカルに並んでいる。これは惹かれました。

そして大観と言えば大倉集古館(現在、改修のため長期休館中。)ご自慢の「夜桜」も出展。しかしながら面白いのはその隣にある竹内栖鳳の「河畔群鷺」です。

竹内栖鳳「河畔群鷺」明治37年頃(1904) ひろしま美術館

広がる金地を背景にして描かれる3羽の鷺。左隻は枝にとまり、うち1羽は羽根を広げて今にも飛び立とうとしています。右隻の鷺は小舟の上です。まるで船頭のように先端で立つ鷺の誇らし気な姿。小舟も木も鷺も荒々しい筆遣いで描かれていますが、全てがぴたりと静止するかのように収まっている。水面の凪の墨線も無駄がありません。栖鳳の高い画力を伺わせます。

ちなみに館内での人気投票では迷わずこの「河畔群鷺」に入れました。果たして結果はどう出るでしょうか。

松林桂月「南天」昭和33年(1958) 明治座

今年充実した回顧展に接することが出来た木島櫻谷と松林桂月、そして大下藤次郎にそれぞれ優品が出ていたのも嬉しいところでした。それに深水や魁夷も目立っています。見どころは思いの外に多くありました。

[各回顧展の感想]

「松林桂月展」 練馬区立美術館

「木島櫻谷展」 泉屋博古館分館

「水彩画家・大下藤次郎」 千葉市美術館

来年秋に建て替えの決まったホテルオークラ、本館のメインロビーも見納めになってしまうのでしょうか。設計は谷口吉郎です。切子状の吊り灯の照明が目を引きます。

毎度発見のあるオークラのアートコレクション、私は毎年お盆休み中での観覧です。今年もいつものように楽しめました。

大下藤次郎「山上の眺め」明治41年(1908) 島根県立石見美術館

8月31日まで開催されています。

「第20回 記念特別展 秘蔵の名品 アートコレクション展 日本の美を極めるー近代絵画が彩る四季・花鳥・風情」 ホテルオークラ東京

会期:8月8日(金)~8月31日(日)

休館:会期中無休。

時間:9:30~18:30(入場は18時まで)*8/8のみ12時から開催。

料金:一般1200円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

住所:港区虎ノ門2-10-4 ホテルオークラ東京アスコットホール 別館地下2階

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅改札口より徒歩5分。東京メトロ日比谷線神谷町駅4b出口より徒歩8分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )