都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

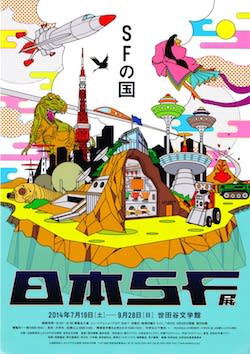

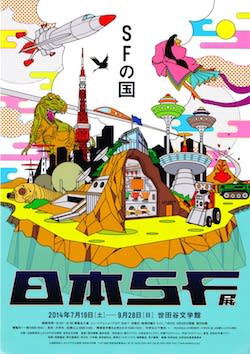

「日本SF展」 世田谷文学館

世田谷文学館

「日本SF展・SFの国」

7/19-9/28

世田谷文学館で開催中の「日本のSF・SFの国」展を見て来ました。

星新一、小松左京、筒井康隆、真鍋博といった「日本SFの第一世代と呼ばれる作家たち」。(チラシより引用)

SF好きはもちろん、あまり馴染みがなくとも一度は作品に目を通した経験がある。そして鉄腕アトムにゴジラからウルトラマン。もはや知らない者はいないとしても過言ではありません。

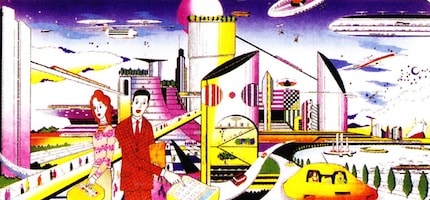

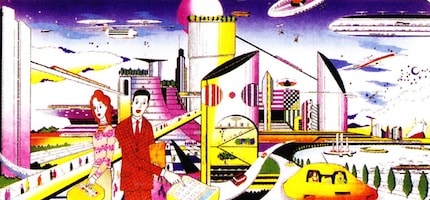

真鍋博「にぎやかな未来」 1978年 愛媛県美術館

日本で花開いたSF文化を追いかけます。出品は創作メモや自筆原稿、ゆかりの品々のほか、特撮関連の資料などです。盛りだくさんでした。

冒頭の資料に驚きました。戦前です。1913年の「日米開戦ゆめ物語」、何とも物々しいタイトル。内容も推し量られますが、今振り返ればSFの文脈で捉え得る作品なのでしょうか。また一転してずらりと揃うのはSFマガジンです。色鮮やかな表紙原画もあります。創刊は1959年。ちょうど2014年の5月に700号を迎えました。

「七瀬ふたたび/筒井康隆/新潮文庫」

「七瀬ふたたび/筒井康隆/新潮文庫」

日本SFの父、海野十三です。こちらも古い作品では戦前の「地球盗難」、そして戦後の「原子力少年」や「海底都市」と続きます。さらに上記の第一世代が登場。作家別での紹介です。私が好きなのは筒井康隆ですが、中学か高校時代に夢中で読んだ「七瀬ふたたび」などは懐かしく思えました。

「日本SFサッカークラブ」の証拠写真

それにしても今でこそ市民権を得ているSFという言葉、当時はあまり認知されていなかったそうです。1963年に創立した「日本SF作家クラブ」の旅行では、宿泊先の旅館に「日本SFサッカークラブ」と書かれてしまったとか。先人たちの苦労も伺えます。

「大阪万博」テーマ館についての会議 1968年6月25日

1970年の大阪万博に関して行われた「国際SFシンポジウム」も興味深い。竹橋の科学技術館で開催されましたが、招待や宿泊先リストなど詳細なメモが残っています。またSF作家らも参画した大阪万博を批評した座談会資料も面白いもの。SFマガジンでの特集ですが、「大国はダメで小国のパビリオンが良い。」といった率直な意見も掲載されています。

小松左京「日本沈没」創作メモ

小松左京と星新一の展示が充実しています。星新一のコーナーでは不思議なことにテディベアがありました。何でも愛用のぬいぐるみだったそうです。知りませんでした。

手塚治虫「鉄腕アトム」直筆原稿 1964年 手塚プロダクション

「ゴジラ」ではセットデザインや絵コンテ、またゴジラに破壊される勝鬨橋の模型などがある。また手塚の「鉄腕アトム」や「火の鳥」などの自筆原稿にも注目が集まるかもしれません。

「日本沈没 上/小松左京/小学館文庫」

「日本沈没 上/小松左京/小学館文庫」

構成が独特です。展覧会を「日本SF大学校」として、各作家を教授陣に見立てる。章立てもSFの概論、専門講座、演習と大学風です。体系だってSF史を追うことが出来ました。

「日本SF展」撮影コーナー

決して広いとは言えないスペースでの展示ですが、見るべき、特に読ませる資料が多く、思いの外に時間がかかりました。

1950年代から70年代をリアルタイムで経験されている方はより深く楽しめるのではないでしょうか。とは言え、必ずしも過去ばかりに目が向いているわけではありません。今と未来のSFを見据えた展示もあります。

9月28日まで開催されています。

「日本SF展・SFの国」 世田谷文学館

会期:7月19日(土)~9月28日(日)

休館:月曜日(但し7月21日、9月15日は開館。7月22日、9月16日は休館。)

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般800(640)円、大学・高校生・65歳以上600(480)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:世田谷区南烏山1-10-10

交通:京王線芦花公園駅より徒歩5分。

「日本SF展・SFの国」

7/19-9/28

世田谷文学館で開催中の「日本のSF・SFの国」展を見て来ました。

星新一、小松左京、筒井康隆、真鍋博といった「日本SFの第一世代と呼ばれる作家たち」。(チラシより引用)

SF好きはもちろん、あまり馴染みがなくとも一度は作品に目を通した経験がある。そして鉄腕アトムにゴジラからウルトラマン。もはや知らない者はいないとしても過言ではありません。

真鍋博「にぎやかな未来」 1978年 愛媛県美術館

日本で花開いたSF文化を追いかけます。出品は創作メモや自筆原稿、ゆかりの品々のほか、特撮関連の資料などです。盛りだくさんでした。

冒頭の資料に驚きました。戦前です。1913年の「日米開戦ゆめ物語」、何とも物々しいタイトル。内容も推し量られますが、今振り返ればSFの文脈で捉え得る作品なのでしょうか。また一転してずらりと揃うのはSFマガジンです。色鮮やかな表紙原画もあります。創刊は1959年。ちょうど2014年の5月に700号を迎えました。

「七瀬ふたたび/筒井康隆/新潮文庫」

「七瀬ふたたび/筒井康隆/新潮文庫」日本SFの父、海野十三です。こちらも古い作品では戦前の「地球盗難」、そして戦後の「原子力少年」や「海底都市」と続きます。さらに上記の第一世代が登場。作家別での紹介です。私が好きなのは筒井康隆ですが、中学か高校時代に夢中で読んだ「七瀬ふたたび」などは懐かしく思えました。

「日本SFサッカークラブ」の証拠写真

それにしても今でこそ市民権を得ているSFという言葉、当時はあまり認知されていなかったそうです。1963年に創立した「日本SF作家クラブ」の旅行では、宿泊先の旅館に「日本SFサッカークラブ」と書かれてしまったとか。先人たちの苦労も伺えます。

「大阪万博」テーマ館についての会議 1968年6月25日

1970年の大阪万博に関して行われた「国際SFシンポジウム」も興味深い。竹橋の科学技術館で開催されましたが、招待や宿泊先リストなど詳細なメモが残っています。またSF作家らも参画した大阪万博を批評した座談会資料も面白いもの。SFマガジンでの特集ですが、「大国はダメで小国のパビリオンが良い。」といった率直な意見も掲載されています。

小松左京「日本沈没」創作メモ

小松左京と星新一の展示が充実しています。星新一のコーナーでは不思議なことにテディベアがありました。何でも愛用のぬいぐるみだったそうです。知りませんでした。

手塚治虫「鉄腕アトム」直筆原稿 1964年 手塚プロダクション

「ゴジラ」ではセットデザインや絵コンテ、またゴジラに破壊される勝鬨橋の模型などがある。また手塚の「鉄腕アトム」や「火の鳥」などの自筆原稿にも注目が集まるかもしれません。

「日本沈没 上/小松左京/小学館文庫」

「日本沈没 上/小松左京/小学館文庫」構成が独特です。展覧会を「日本SF大学校」として、各作家を教授陣に見立てる。章立てもSFの概論、専門講座、演習と大学風です。体系だってSF史を追うことが出来ました。

「日本SF展」撮影コーナー

決して広いとは言えないスペースでの展示ですが、見るべき、特に読ませる資料が多く、思いの外に時間がかかりました。

1950年代から70年代をリアルタイムで経験されている方はより深く楽しめるのではないでしょうか。とは言え、必ずしも過去ばかりに目が向いているわけではありません。今と未来のSFを見据えた展示もあります。

9月28日まで開催されています。

「日本SF展・SFの国」 世田谷文学館

会期:7月19日(土)~9月28日(日)

休館:月曜日(但し7月21日、9月15日は開館。7月22日、9月16日は休館。)

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般800(640)円、大学・高校生・65歳以上600(480)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:世田谷区南烏山1-10-10

交通:京王線芦花公園駅より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )