都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(前編) 横浜美術館

横浜美術館

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(前編)

8/1-11/3

「ヨコハマトリエンナーレ2014」を見て来ました。

今年で第5回を数えるに至った「ヨコハマトリエンナーレ2014」。主会場は2つ。前回展より会場となった横浜美術館と、2008年に会場として使われた新港ピアです。

ディレクターは美術家の森村泰昌。テーマは「忘却」、タイトルは「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」です。

公式サイトにも記載されたタイトルやコンセプト。森村さんのテキストも必ずしも「取っ付き易い」とは言えません。そもそもチラシからして表題が堂々と黒の太字で力強いまでに刻み込まれている。何やら謎めいた感を受けたのは私だけではないかもしれません。ともかくも「忘却」というテーマを頭の片隅に置きながら追ってきました。

ヴィム・デルボア「低床トレーラー」2007年

さて全11話立ての展示、章ではなく話とあるのも、「忘却」を巡るストーリーということなのでしょう。はじまりは美術館の外です。ヴィム・デルボア「低床トレーラー」。全長15メートルの大型トレーラー、美術館の前に堂々と鎮座しています。まるで海底から引き上げた古代船のようでもある。ゴシック建築風に表現したものだそうです。

マイケル・ランディ「アート・ビン」2014年

世界(=美術館)の中心にはゴミ箱がありました。マイケル・ランディの「アート・ビン」です。美術館内で一際広いエントランスホールに設置されたゴミ箱、何を捨てるものかと思いきや「芸術作品」だとか。創造の裏にある失敗がここで「忘却」されるということなのかもしれません。

館内へ進みましょう。有料展示エリアの冒頭、かつてこれほどある意味で掴み難い導入はあったのでしょうか。マレーヴィチの小品、「シュプレマティズムの素描(断片)」にジョン・ゲージの「4分33秒」の楽譜、そしてアグネス・マーティンにカルメロ・ベルメホのミニマル絵画が続く。ほぼモノクロームの世界です。否応無しに観客の感性を細微な地点へと向けさせます。

木村浩「言葉」1983年

一方で木村浩は言葉を絵画に表す。4枚組の「言葉」です。そこに表れた「このことについては、黙っていることにした。」の一節、これも第1話の「沈黙とささやきにみみをかたむける」を思わせる。適切な表現ではないかもしれませんがセンシティブな作品が続きます。

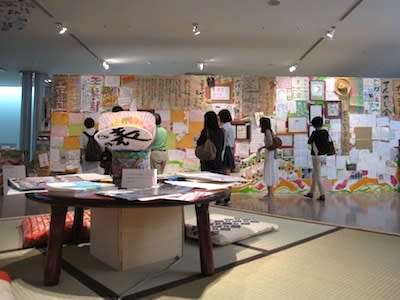

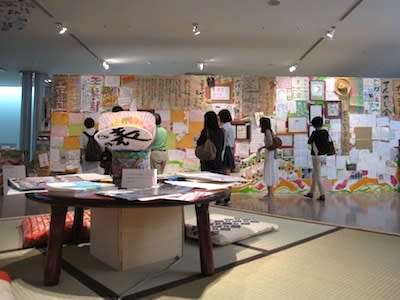

「釜ヶ崎芸術大学」

第2話で景色は一変しました。「釜ヶ崎」です。いわゆる「あいりん地区」(Wikipediaより)とも称される「忘却の町」(キャプションより)。そこに集い生活する人々が「表現」に関わった「釜ヶ崎芸術大学」のプロジェクトが紹介されます。

「釜ヶ崎芸術大学」

「忘却の町」での表現をトリエンナーレで提示することで、言わば引き戻す、また「憶い出す」(キャプションより)ということを意味しているのかもしれません。そして「それは、和紙がめしを食うことより大事か?」のタイトルが重く胸に響きます。また大阪のスーパーのちらしで作ったという通天閣、さらには天井に掲示された無数の「書」が目を引きます。平面しかり立体しかり様々な表現が一種ない交ぜになって提示されていました。

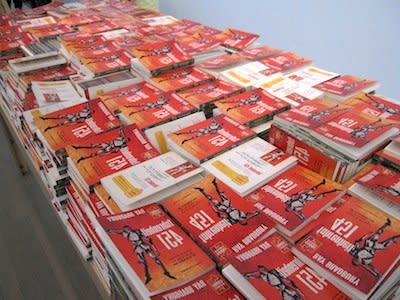

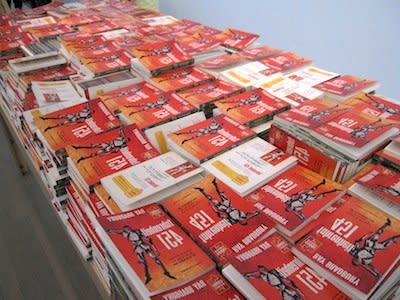

ドラ・ガルシア「華氏451度(1957年度版)」2002年 ブルゴーニュ現代美術館

「華氏451」は第3話で登場しました。レイ・ブラッドベリ作のSF小説、舞台は近未来です。本を持つことが許されない社会を描いています。思想統制下の社会です。書物は華氏451度で燃えていく。そこに知や思考の「忘却」という意味も重ね合わさっているのかもしれません。

それにしてもこの第3話は現代社会への危機感が強く表れています。ようは森村の社会に対する警告的なメッセージが色濃く出ているのではないでしょうか。

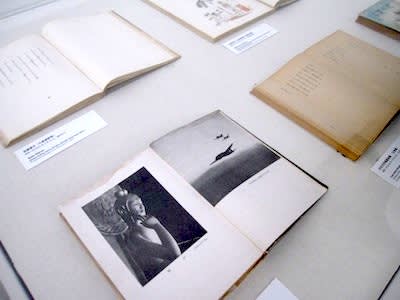

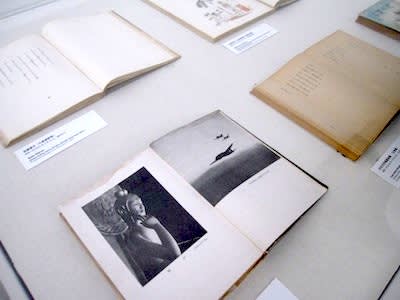

大谷芳久コレクション「大日本帝国時代の詩歌」1938-1944年

太平洋戦争期の日本の小説家や詩人のテキストです。言うまでもなく勇ましい文言が並びます。否応無しに戦争の潮流に飲み込まれていった芸術家たちの姿を詳らかにします。

エドワード&ナンシー・キーンホルツの「ビッグ・ダブル・クロス」1987-1989年 個人蔵

またエドワード&ナンシー・キーンホルツの「ビッグ・ダブル・クロス」も強烈。十字架の中に砲弾が置かれている。宗教という名を借りて行われる戦争のことを思わずにはいられません。

そのほかにもタリバンが破壊したバーミヤン遺跡についての展示もあります。戦争による破壊と略奪。これを必ずしも「忘却」と捉えうるものではないかもしれませんが、少なくとも人類にとって大きな喪失であった。警鐘を鳴らしています。

福岡道雄「飛ばねばよかった」1966年

いわゆるインスタレーションとしては第4話、福岡道雄、毛利悠子らの作品が面白いのではないでしょうか。

毛利悠子「アイ・オー ある作曲家の部屋」2014年

特に毛利悠子の「アイ・オー ある作曲家の部屋」は見応えがあります。作曲家ビクター・C・セアルから譲り受けたオルガンやドラムを用いてのインスタレーション。緩やかに連環していく。ブラインドがかくも美しく、また繊細な表情を持っていたとは知りませんでした。

中平卓馬「無題」1997-1999年 ほか 個人蔵

と同時に中平卓馬の写真シリーズも展示されています。ただここはともするとほかの作品の影に隠れてしまっていたかもしれません。一部、動線にやや難があったような気もしました。

Temporary Foudation「法と星座・Turn Coat / Turn Court」2014年

中央の吹き抜けへ出て驚きました。ここは監獄だったのでしょうか。Temporary Foudationの「法と星座・Turn Coat / Turn Court」です。さらに法廷からテニスコートと続く巨大なインスタレーションが展開されていく。浜美の空間が大胆に作り替えられました。観客が裁きの場に引きずり出されます。そしてここでは会期中、計5回にわたって「横浜トライラル」と題した「審議」が行われるそうです。

アリーナ・シャポツニコフ「写真彫刻」1971/2007年

ラストへ向かっては大掛かりなインスタレーションから再び鋭敏な感覚を持つ細かな作品群へと変化します。コーネルの「小箱」に細密な坂上チユキのペインティング、またガムを造形物として写真に移したアリーナ・シャポツニコフと展開。ウォーホルの「絶頂絵画」シリーズまでが登場しました。

Temporary Foudation「法と星座・Turn Coat / Turn Court」2014年

なお浜美ラストのグレゴール・シュナイダー「ジャーマン・アンクスト」は順路最後奥のエレベーター下でのインスタレーション。また三嶋安住と三嶋りつ惠はカフェでの展示です。ともにうっかりすると見落としてしまうかもしれません。ご注意下さい。

「ヨコハマトリエンナーレ2014」会場間無料バス

以上、一通り横浜美術館の展示を見た後は、美術館裏手から発着する会場間無料バスにて新港ピアへと移動しました。

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(後編) 新港ピア(はろるど)

後編(新港ピア)に続きます。

[ヨコハマトリエンナーレ2014関連エントリ]

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(後編) 新港ピア

「東アジアの夢ーBankART Life4」 BankArt Studio NYK

「ヨコハマパラトリエンナーレ2014」 象の鼻テラス

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(@yokotori_) 横浜美術館(@yokobi_tweet)、新港ピア

会期:8月1日(金)~11月3日(月・祝)

休館:第1・3木曜日(8/7、8/21、9/4、9/18、10/2、10/16)

時間:10:00~18:00 *入場は閉場の30分前まで。

*8月9日(土)、9月13日(土)、10月11日(土)、 11月1日(土)は20時まで開場。

料金:

単体券 一般1800(1400)円、大学・専門学生1200(900)円、高校生800(500)。中学生以下無料。

提携セット券 一般2400(2000)円、大学・専門学生1800(1400)円、高校生1400(1100)。中学生以下無料。

*( )は前売券料金。(7/31まで発売)会場で20名以上同一券種の当日券購入の場合は各200円引。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1(横浜美術館)、横浜市中区新港2-5(新港ピア)

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口徒歩5分(横浜美術館)、みなとみらい線馬車道駅6番出口徒歩13分(新港ピア)。

注)「ヨコハマトリエンナーレ2014」会場写真はいずれも「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(前編)

8/1-11/3

「ヨコハマトリエンナーレ2014」を見て来ました。

今年で第5回を数えるに至った「ヨコハマトリエンナーレ2014」。主会場は2つ。前回展より会場となった横浜美術館と、2008年に会場として使われた新港ピアです。

ディレクターは美術家の森村泰昌。テーマは「忘却」、タイトルは「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」です。

公式サイトにも記載されたタイトルやコンセプト。森村さんのテキストも必ずしも「取っ付き易い」とは言えません。そもそもチラシからして表題が堂々と黒の太字で力強いまでに刻み込まれている。何やら謎めいた感を受けたのは私だけではないかもしれません。ともかくも「忘却」というテーマを頭の片隅に置きながら追ってきました。

ヴィム・デルボア「低床トレーラー」2007年

さて全11話立ての展示、章ではなく話とあるのも、「忘却」を巡るストーリーということなのでしょう。はじまりは美術館の外です。ヴィム・デルボア「低床トレーラー」。全長15メートルの大型トレーラー、美術館の前に堂々と鎮座しています。まるで海底から引き上げた古代船のようでもある。ゴシック建築風に表現したものだそうです。

マイケル・ランディ「アート・ビン」2014年

世界(=美術館)の中心にはゴミ箱がありました。マイケル・ランディの「アート・ビン」です。美術館内で一際広いエントランスホールに設置されたゴミ箱、何を捨てるものかと思いきや「芸術作品」だとか。創造の裏にある失敗がここで「忘却」されるということなのかもしれません。

館内へ進みましょう。有料展示エリアの冒頭、かつてこれほどある意味で掴み難い導入はあったのでしょうか。マレーヴィチの小品、「シュプレマティズムの素描(断片)」にジョン・ゲージの「4分33秒」の楽譜、そしてアグネス・マーティンにカルメロ・ベルメホのミニマル絵画が続く。ほぼモノクロームの世界です。否応無しに観客の感性を細微な地点へと向けさせます。

木村浩「言葉」1983年

一方で木村浩は言葉を絵画に表す。4枚組の「言葉」です。そこに表れた「このことについては、黙っていることにした。」の一節、これも第1話の「沈黙とささやきにみみをかたむける」を思わせる。適切な表現ではないかもしれませんがセンシティブな作品が続きます。

「釜ヶ崎芸術大学」

第2話で景色は一変しました。「釜ヶ崎」です。いわゆる「あいりん地区」(Wikipediaより)とも称される「忘却の町」(キャプションより)。そこに集い生活する人々が「表現」に関わった「釜ヶ崎芸術大学」のプロジェクトが紹介されます。

「釜ヶ崎芸術大学」

「忘却の町」での表現をトリエンナーレで提示することで、言わば引き戻す、また「憶い出す」(キャプションより)ということを意味しているのかもしれません。そして「それは、和紙がめしを食うことより大事か?」のタイトルが重く胸に響きます。また大阪のスーパーのちらしで作ったという通天閣、さらには天井に掲示された無数の「書」が目を引きます。平面しかり立体しかり様々な表現が一種ない交ぜになって提示されていました。

ドラ・ガルシア「華氏451度(1957年度版)」2002年 ブルゴーニュ現代美術館

「華氏451」は第3話で登場しました。レイ・ブラッドベリ作のSF小説、舞台は近未来です。本を持つことが許されない社会を描いています。思想統制下の社会です。書物は華氏451度で燃えていく。そこに知や思考の「忘却」という意味も重ね合わさっているのかもしれません。

それにしてもこの第3話は現代社会への危機感が強く表れています。ようは森村の社会に対する警告的なメッセージが色濃く出ているのではないでしょうか。

大谷芳久コレクション「大日本帝国時代の詩歌」1938-1944年

太平洋戦争期の日本の小説家や詩人のテキストです。言うまでもなく勇ましい文言が並びます。否応無しに戦争の潮流に飲み込まれていった芸術家たちの姿を詳らかにします。

エドワード&ナンシー・キーンホルツの「ビッグ・ダブル・クロス」1987-1989年 個人蔵

またエドワード&ナンシー・キーンホルツの「ビッグ・ダブル・クロス」も強烈。十字架の中に砲弾が置かれている。宗教という名を借りて行われる戦争のことを思わずにはいられません。

そのほかにもタリバンが破壊したバーミヤン遺跡についての展示もあります。戦争による破壊と略奪。これを必ずしも「忘却」と捉えうるものではないかもしれませんが、少なくとも人類にとって大きな喪失であった。警鐘を鳴らしています。

福岡道雄「飛ばねばよかった」1966年

いわゆるインスタレーションとしては第4話、福岡道雄、毛利悠子らの作品が面白いのではないでしょうか。

毛利悠子「アイ・オー ある作曲家の部屋」2014年

特に毛利悠子の「アイ・オー ある作曲家の部屋」は見応えがあります。作曲家ビクター・C・セアルから譲り受けたオルガンやドラムを用いてのインスタレーション。緩やかに連環していく。ブラインドがかくも美しく、また繊細な表情を持っていたとは知りませんでした。

中平卓馬「無題」1997-1999年 ほか 個人蔵

と同時に中平卓馬の写真シリーズも展示されています。ただここはともするとほかの作品の影に隠れてしまっていたかもしれません。一部、動線にやや難があったような気もしました。

Temporary Foudation「法と星座・Turn Coat / Turn Court」2014年

中央の吹き抜けへ出て驚きました。ここは監獄だったのでしょうか。Temporary Foudationの「法と星座・Turn Coat / Turn Court」です。さらに法廷からテニスコートと続く巨大なインスタレーションが展開されていく。浜美の空間が大胆に作り替えられました。観客が裁きの場に引きずり出されます。そしてここでは会期中、計5回にわたって「横浜トライラル」と題した「審議」が行われるそうです。

アリーナ・シャポツニコフ「写真彫刻」1971/2007年

ラストへ向かっては大掛かりなインスタレーションから再び鋭敏な感覚を持つ細かな作品群へと変化します。コーネルの「小箱」に細密な坂上チユキのペインティング、またガムを造形物として写真に移したアリーナ・シャポツニコフと展開。ウォーホルの「絶頂絵画」シリーズまでが登場しました。

Temporary Foudation「法と星座・Turn Coat / Turn Court」2014年

なお浜美ラストのグレゴール・シュナイダー「ジャーマン・アンクスト」は順路最後奥のエレベーター下でのインスタレーション。また三嶋安住と三嶋りつ惠はカフェでの展示です。ともにうっかりすると見落としてしまうかもしれません。ご注意下さい。

「ヨコハマトリエンナーレ2014」会場間無料バス

以上、一通り横浜美術館の展示を見た後は、美術館裏手から発着する会場間無料バスにて新港ピアへと移動しました。

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(後編) 新港ピア(はろるど)

後編(新港ピア)に続きます。

[ヨコハマトリエンナーレ2014関連エントリ]

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(後編) 新港ピア

「東アジアの夢ーBankART Life4」 BankArt Studio NYK

「ヨコハマパラトリエンナーレ2014」 象の鼻テラス

「ヨコハマトリエンナーレ2014」(@yokotori_) 横浜美術館(@yokobi_tweet)、新港ピア

会期:8月1日(金)~11月3日(月・祝)

休館:第1・3木曜日(8/7、8/21、9/4、9/18、10/2、10/16)

時間:10:00~18:00 *入場は閉場の30分前まで。

*8月9日(土)、9月13日(土)、10月11日(土)、 11月1日(土)は20時まで開場。

料金:

単体券 一般1800(1400)円、大学・専門学生1200(900)円、高校生800(500)。中学生以下無料。

提携セット券 一般2400(2000)円、大学・専門学生1800(1400)円、高校生1400(1100)。中学生以下無料。

*( )は前売券料金。(7/31まで発売)会場で20名以上同一券種の当日券購入の場合は各200円引。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1(横浜美術館)、横浜市中区新港2-5(新港ピア)

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口徒歩5分(横浜美術館)、みなとみらい線馬車道駅6番出口徒歩13分(新港ピア)。

注)「ヨコハマトリエンナーレ2014」会場写真はいずれも「クリエイティブ・コモンズ表示・非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )