都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「台北 國立故宮博物院展」 東京国立博物館

東京国立博物館・平成館

「台北 國立故宮博物院ー神品至宝」

6/24-9/15

東京国立博物館で開催中の「台北 國立故宮博物院展」を見て来ました。

6月下旬より東博で展示中の台北の故宮博物院コレクション。会期当初は2週間限定でかの白菜が出品されたこともあり大いに話題となりました。

「翠玉白菜」(台北 國立故宮博物院展) 東京国立博物館(はろるど)

私も早々に並んで白菜を見て来ましたが、何も本展、当然ながら見るべきなのは白菜だけではありません。そもそも台北故宮の誇る貴重な文物が日本でまとめて公開されたこと自体が初めてなのです。

しかも全200点超と大変なボリューム。なかなか一度だけでは追いきれません。というわけで先日、改めて東博へと足を運んできました。

これほど美しい青磁を見たのは初めてかもしれません。北宋の汝窯青磁。おおよそ1100年前後の僅か20年間あまりのみ操業したという汝窯、かの徽宗が特に好んだ青磁ですが、ともかくその色合い。「雨過天青」とも称されたそうですが、うっすらと乳白色を帯びた水色の色彩が透き通るようでもある。思わず息をのんでしまいます。

「青磁輪花碗」 汝窯 北宋時代・11~12世紀

会場には4~5点ほど出ていましたが、いずれも魅惑的で甲乙付け難いもの。ただあえて一点挙げるとすれば「青磁輪花碗」ではないでしょうか。やや深みのある碗は蓮の花びらの形をしています。花弁は薄い。何でも酒を温めるための器だとか。ちなみに現存する唯一の蓮形の汝窯青磁でもあります。

清明上河図を思わせる超細密画がありました。「市擔嬰戯図頁」です。いわゆる万屋でしょうか。一人の男が熊手や器、それに箒など無数の道具を持ち歩いています。その数は何と500個。まさに溢れんばかりの様子ですが、一つ一つが肉眼では判別不能なほどに細かい。パネルがないと何が描いてあるかわかりません。

日本には殆ど伝わっていない中国絵画も見どころの一つです。例えば元代の文人画の「張雨題倪さん像図巻」です。何でも潔癖性だったと伝わる人物がモデル、それこそ神経質そうな面持ちをした男が白い紙と筆を手にして座っています。この時代の文人画は人の内面を捉ようとしていたそうです。

また三国志でお馴染みの古戦場を描いた「赤壁図巻」も堂々としている。深く切り立つ岩山と大河上の小さな小舟。水面は細かに波だっています。こちらは後期期間(8/5~9/15)のみの展示でした。

「刺繍九羊啓泰図軸」 元時代・13~14世紀

刺繍絵も面白い。文字通り刺繍で絵を表したものですが、例えば南宋の「刺繍かん池浴日図軸」では荒れ狂う波を刺繍糸を活かして立体的に表現している。角度を変えると波が陽を受けて黄金色に輝いているようにも見えます。

古代の玉器では「玉珮」に目を引かれました。紀元前4000年前後、新石器時代に作られた玉器、ともかく四方にのびる爪のような意匠が個性的ですが、今でも一体何を表すのか分かっていないとか。そのかぎ爪の形から神や霊魂を引っ掛ける意味があったのではないかと考えられているそうです。

「紫檀多宝格」 清時代・乾隆年間(1736~1795)

乾隆帝が愛用したとされる「紫檀多宝格」もハイライトです。古代の玉器や磁器など30点ほどのミニチュアを収めた鑑賞箱、展示では箱とともにミニチュアもあわせて紹介。中には指輪も入れられています。

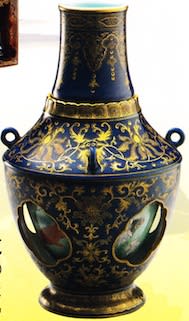

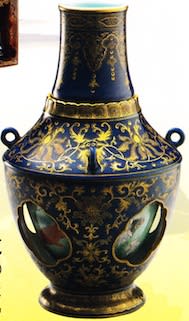

「藍地描金粉彩游魚文回転瓶」 景徳鎮窯 清時代・乾隆年間(1736~1795)

景徳鎮窯の小さな碗に惹かれました。「臙脂紅碗」です。これも色が絶品、薄いピンクとも桃色ともとれる美しい色合いをしています。また同じく景徳鎮窯では「藍地描金粉彩游魚文回転瓶」も注目の作品ではないでしょうか。深い青に雅やかな金彩、内瓶には可愛らしい金魚が泳ぐ。西洋の無線七宝の技法を取り入れています。

「人と熊」 清時代・18~19世紀

ラストは「人と熊」です。かの白菜同様、玉材の色彩をそのまま利用して象った彫像。想像以上に小さい。高さは6~7センチほどでしょうか。黒が熊で白い部分が人にあたります。さも楽しそうにじゃれ合っているようにも見えますが、何でも力比べをしているのだとか。ちょうど両者の重なる手の部分が黒と白の境目です。このような玉器が清の中期に流行したそうです。

[台北 國立故宮博物院展 巡回予定]

九州国立博物館:2014年10月7日(火)~11月30日(日) *肉形石は10/7~10/20のみ限定公開。

それにしても初めにも触れたように中国美術の精華と言うべき名品が揃っている。手短かな感想になってしまいましたが、ほかにも書などの見るべき作品が少なくありません。

これぞ眼福です。平成館を所狭しと埋め尽くす台北故宮の「至宝」、その言葉もあながち誇張ではないかもしれません。

タイミング良く平日に観覧出来たせいか、館内は賑わってはいたものの、思っていたよりは余裕がありました。少なくとも白菜が出ていた時のような混雑はありません。

公式アカウントがリアルタイムで混雑情報を発信しています。(@taipei2014tokyo)参考になりそうです。

「台北 國立故宮博物院を極める/とんぼの本/新潮社」

「台北 國立故宮博物院を極める/とんぼの本/新潮社」

9月15日まで開催されています。

「台北 國立故宮博物院ー神品至宝」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:6月24日(火) ~9月15日(月・祝) *「翠玉白菜」の展示期間は7月7日(月)まで。

時間:9:30~17:00。但し会期中の金曜日および「翠玉白菜」展示期間(6/24~7/7)は20:00まで、土・日・祝休日は18時まで開館。(入館は閉館の30分前まで。)

休館:7/14(月)、7/22(火)、7/28(月)、8/4(月)、9/1(月)、9/8(月)。但し6/30(月)、7/7(月)、8/18(月)、8/25(月)は特別展会場のみ開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生700(500)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「台北 國立故宮博物院ー神品至宝」

6/24-9/15

東京国立博物館で開催中の「台北 國立故宮博物院展」を見て来ました。

6月下旬より東博で展示中の台北の故宮博物院コレクション。会期当初は2週間限定でかの白菜が出品されたこともあり大いに話題となりました。

「翠玉白菜」(台北 國立故宮博物院展) 東京国立博物館(はろるど)

私も早々に並んで白菜を見て来ましたが、何も本展、当然ながら見るべきなのは白菜だけではありません。そもそも台北故宮の誇る貴重な文物が日本でまとめて公開されたこと自体が初めてなのです。

しかも全200点超と大変なボリューム。なかなか一度だけでは追いきれません。というわけで先日、改めて東博へと足を運んできました。

これほど美しい青磁を見たのは初めてかもしれません。北宋の汝窯青磁。おおよそ1100年前後の僅か20年間あまりのみ操業したという汝窯、かの徽宗が特に好んだ青磁ですが、ともかくその色合い。「雨過天青」とも称されたそうですが、うっすらと乳白色を帯びた水色の色彩が透き通るようでもある。思わず息をのんでしまいます。

「青磁輪花碗」 汝窯 北宋時代・11~12世紀

会場には4~5点ほど出ていましたが、いずれも魅惑的で甲乙付け難いもの。ただあえて一点挙げるとすれば「青磁輪花碗」ではないでしょうか。やや深みのある碗は蓮の花びらの形をしています。花弁は薄い。何でも酒を温めるための器だとか。ちなみに現存する唯一の蓮形の汝窯青磁でもあります。

清明上河図を思わせる超細密画がありました。「市擔嬰戯図頁」です。いわゆる万屋でしょうか。一人の男が熊手や器、それに箒など無数の道具を持ち歩いています。その数は何と500個。まさに溢れんばかりの様子ですが、一つ一つが肉眼では判別不能なほどに細かい。パネルがないと何が描いてあるかわかりません。

日本には殆ど伝わっていない中国絵画も見どころの一つです。例えば元代の文人画の「張雨題倪さん像図巻」です。何でも潔癖性だったと伝わる人物がモデル、それこそ神経質そうな面持ちをした男が白い紙と筆を手にして座っています。この時代の文人画は人の内面を捉ようとしていたそうです。

また三国志でお馴染みの古戦場を描いた「赤壁図巻」も堂々としている。深く切り立つ岩山と大河上の小さな小舟。水面は細かに波だっています。こちらは後期期間(8/5~9/15)のみの展示でした。

「刺繍九羊啓泰図軸」 元時代・13~14世紀

刺繍絵も面白い。文字通り刺繍で絵を表したものですが、例えば南宋の「刺繍かん池浴日図軸」では荒れ狂う波を刺繍糸を活かして立体的に表現している。角度を変えると波が陽を受けて黄金色に輝いているようにも見えます。

古代の玉器では「玉珮」に目を引かれました。紀元前4000年前後、新石器時代に作られた玉器、ともかく四方にのびる爪のような意匠が個性的ですが、今でも一体何を表すのか分かっていないとか。そのかぎ爪の形から神や霊魂を引っ掛ける意味があったのではないかと考えられているそうです。

「紫檀多宝格」 清時代・乾隆年間(1736~1795)

乾隆帝が愛用したとされる「紫檀多宝格」もハイライトです。古代の玉器や磁器など30点ほどのミニチュアを収めた鑑賞箱、展示では箱とともにミニチュアもあわせて紹介。中には指輪も入れられています。

「藍地描金粉彩游魚文回転瓶」 景徳鎮窯 清時代・乾隆年間(1736~1795)

景徳鎮窯の小さな碗に惹かれました。「臙脂紅碗」です。これも色が絶品、薄いピンクとも桃色ともとれる美しい色合いをしています。また同じく景徳鎮窯では「藍地描金粉彩游魚文回転瓶」も注目の作品ではないでしょうか。深い青に雅やかな金彩、内瓶には可愛らしい金魚が泳ぐ。西洋の無線七宝の技法を取り入れています。

「人と熊」 清時代・18~19世紀

ラストは「人と熊」です。かの白菜同様、玉材の色彩をそのまま利用して象った彫像。想像以上に小さい。高さは6~7センチほどでしょうか。黒が熊で白い部分が人にあたります。さも楽しそうにじゃれ合っているようにも見えますが、何でも力比べをしているのだとか。ちょうど両者の重なる手の部分が黒と白の境目です。このような玉器が清の中期に流行したそうです。

[台北 國立故宮博物院展 巡回予定]

九州国立博物館:2014年10月7日(火)~11月30日(日) *肉形石は10/7~10/20のみ限定公開。

それにしても初めにも触れたように中国美術の精華と言うべき名品が揃っている。手短かな感想になってしまいましたが、ほかにも書などの見るべき作品が少なくありません。

これぞ眼福です。平成館を所狭しと埋め尽くす台北故宮の「至宝」、その言葉もあながち誇張ではないかもしれません。

タイミング良く平日に観覧出来たせいか、館内は賑わってはいたものの、思っていたよりは余裕がありました。少なくとも白菜が出ていた時のような混雑はありません。

公式アカウントがリアルタイムで混雑情報を発信しています。(@taipei2014tokyo)参考になりそうです。

「台北 國立故宮博物院を極める/とんぼの本/新潮社」

「台北 國立故宮博物院を極める/とんぼの本/新潮社」9月15日まで開催されています。

「台北 國立故宮博物院ー神品至宝」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:6月24日(火) ~9月15日(月・祝) *「翠玉白菜」の展示期間は7月7日(月)まで。

時間:9:30~17:00。但し会期中の金曜日および「翠玉白菜」展示期間(6/24~7/7)は20:00まで、土・日・祝休日は18時まで開館。(入館は閉館の30分前まで。)

休館:7/14(月)、7/22(火)、7/28(月)、8/4(月)、9/1(月)、9/8(月)。但し6/30(月)、7/7(月)、8/18(月)、8/25(月)は特別展会場のみ開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生700(500)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )