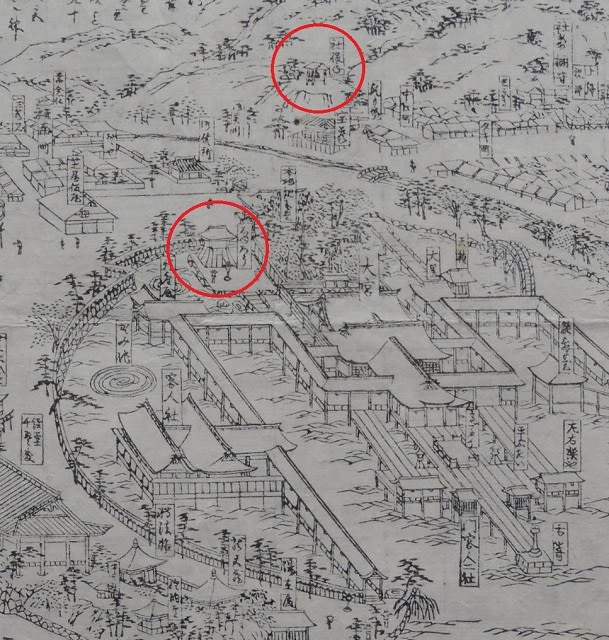

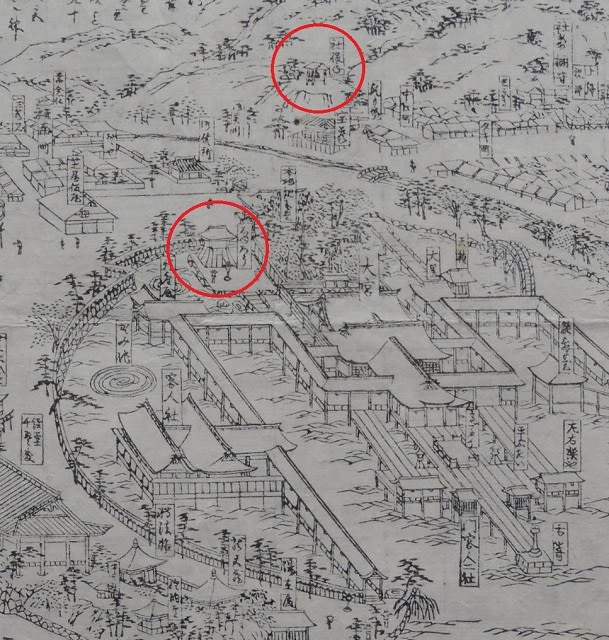

江戸期、神仏習合時代の厳島神社には厳島絵図(下画像)をみると2ケ所の鐘楼があったようである。上画像の本殿脇には大内義隆が寄進した梵鐘が架けられていたようで、社役鐘、大鐘、社大鐘、志ゆろうなどと呼ばれていたようである。また中画像の宝蔵の後山にも鐘楼があり社役鐘、時ノ鐘などと呼ばれていたようである。

江戸期、神仏習合時代の厳島神社には厳島絵図(下画像)をみると2ケ所の鐘楼があったようである。上画像の本殿脇には大内義隆が寄進した梵鐘が架けられていたようで、社役鐘、大鐘、社大鐘、志ゆろうなどと呼ばれていたようである。また中画像の宝蔵の後山にも鐘楼があり社役鐘、時ノ鐘などと呼ばれていたようである。

厳島神社では鳥居の修復工事が以前から行われており、社殿でも修復工事が行われていた。看板表示によると東廻廊と客神社の屋根葺替と部分塗装工事が行われるようであり足場の組み立てなどが行われていた。平舞台の床板修復工事はほぼ終わっていたようであるが、当分の間社殿撮影は絵にならないかもしれない。

元市宮島支所(旧宮島町)庁舎跡に市民センター(公民館)、コンベンション、観光振興、避難施設などの機能をもった地域拠点施設の建築工事が行われていることを以前紹介したが、現在画像のような状態である。看板表示によると工期は12月末日までとなっていた。

昨日紹介した宮尾城跡(要害山)に祀られている今伊勢神社で来歴については定かでないが、厳島図会によると「毛利家より米25石を附けられて、毎年湯立の神事を行はる。これ陶全姜の霊をしづめられんが為なりとぞ」とある。(陶全姜-陶晴賢)

宮島桟橋広場前にある商店街の後方の山が厳島合戦の際の毛利方の拠点であった宮尾城跡(要害山)である。現在要害山と称されているようであり明確な平段などは確認できないが、堀切りとみられる溝道が残されている。下画像は厳島合戦絵図の宮尾城を中心とした部分である。

宮島桟橋広場から厳島神社に向かう商店街手前に要害山(宮尾城跡)への石段があり、その脇に皇太子殿下行啓記念碑がある。皇太子殿下裕仁親王(後の昭和天皇)は大正15年(1926)5月に岡山・広島・山口県内を行啓された。5月27日御召艦長門で呉港から宮島に着いて厳島神社に参詣された。その後帰艦して軽服装に整え弥山に登られ、夜は灯篭流しをご覧になり帰艦された。

皇太子殿下は御召艦長門御座所の御寝室で休まれ、岩惣には東宮侍従、近衛将校が、錦水館には記者、写真班が宿泊している。翌日宮島口駅から御召列車で岩国駅に向かわれ以降山口県内を行啓された。(下画像は行啓記念の郵便局消印告示-国立国会図書館デジタルコレクション)

原地区方面を久しぶりにウォーキングすると伊勢神社の参道や境内、地区の各所に秋祭りの幟が立てられていた。これに比し平良地区では見た限り当地区と他1ケ所のみのようであった。速谷神社では三密の行事は中止されるが、例年通り例祭である阿岐祭は斎行されるのであるが・・・

正式にはJR西日本宮島フェリーというようである。訪れた当日は「みせん丸」と「ななうら丸」が交互運行しており小型電気推進旅客フェリーの「みやじま丸」は係留されていた。下絵葉書は明治38年(1905)から大正13年(1924)まで運行されていた「厳島丸」である。下画像は明治34年(1901)JR西日本宮島フェリーの前身である宮島渡航(株)の広告である。(山陽鉄道案内より)

広電宮島線の阿品地区にある宮島変電所は昭和43年(1968)に無人変電所として新設され、昭和48年(1973)に国道2号線の改良工事に伴って画像右側の建物に建替えられた。平成21年(2009)頃には左側の部分開放型の変電所として新設移転されている。

広電宮島口駅の現在で、昨日紹介した宮島口旅客ターミナルと隣接の商業施設の「etto(エット)」整備が終わり、今年度から軌道移設に着手され2022年度末には新宮島口駅が移設供用開始となるようである。新宮島口駅は斬新なデザインの駅舎になるようである。

新装なった宮島口旅客ターミナルと隣接の商業施設の「etto(エット)」前の現状で、前面の広大な更地はもみじ本陣(旧宮島ガーデン)の跡である。敷地周囲に建築計画のお知らせ看板2枚が掲示されており、3階建ての事務所(バックヤード)と5階建ての立体駐車場の計画が表示されており程なく着工されるのであろうか。

昨日、第一便の稲刈りをして昔ながらのハゼ掛けをしたが、ハゼ杭はアルミ三脚でナルは鋼管としている。昔からハゼ20日と言われており天日乾燥をして脱穀をする。例年は農薬を殆ど使用していなかったが、今年ウンカ情報で農薬を2度使用したがタイミングが悪かったものとみられ大きく被害を受けた。

秋祭りが近づいてきたので曇天の中地域の人達により幟が立てられた。12日が速谷神社の例祭で阿岐祭が斎行されるが、コロナウイルスが終息しないので神楽奉納、神輿巡行や子供神輿の奉納など中止となり寂しい秋祭りとなりそうだ。

国道9号線にある道の駅ゆうひパーク浜田から厳島神社のある瀬戸ケ島を遠望し、浜田マリン大橋(10月4日(日)・5日(月)日没~午前0時にライトアップされる)を渡って厳島神社を参詣した。当社には瀬戸ケ島捕鯨図、廻船図、和船模型などが奉納されているようで海との関わりを窺うことができ、旧暦6月18日には神輿船による海上渡御があるなど宮島管弦祭を彷彿とさせる行事があるので、安芸国厳島神社を分祀勧請したものと思われる。

昨夜は中秋の名月で美しい十五夜の月を見ることが出来た。素養があれば一句出るのであろうが月を見ただけ。月見のお供えは月見団子、ビールにススキと萩の花が供えてあった。14夜のヨゴロには八幡さんから太鼓の音が聞こえ放生会の祭事が行われていたが数年前から途絶えてしまった。戦国時代の頃から八幡神社の氏子によって連綿と放生会が催されてきていたのであるが・・・