去る5月25日(土)、御徒町将棋センターで、「将棋ペンクラブ関東交流会」が行われた。私は昨年参加できなかったので、今年は満を持しての参戦である。

SNSを見ると、開演は10時10分からだが、時間に余裕のある人は準備をお願いします、の告知があった。

私もそのつもりだったのだが、朝起きてからぐずぐずしてしまい、結局遅れてしまった。

最寄り駅のJR東日本ATMで我が旧ANAカードからSuicaの残金を下ろそうとしたが、カードが機能しない。新規カードが来てからうっかり使ってしまったので、このカードは自動的に不使用となったのだろう。

だが、旧ANAカードに残っていたSuicaの残金はどうなるのだろう。

いずれにしても、御徒町である。

将棋センターへは、10時10分に入った。結局、何も手伝いできず。私のヤル気など、そのくらいのものである。

会場にはもう少し人がいるかと思ったが、少ない。会費を払うと、対局がついた。相手は五段の人で、早速駒を並べる。このくらいの棋力になると、駒の並べ方もしっかりするものだが、この人は手あたり次第にパッパッパッと並べていく。私もそれにつられてしまったが、どうも面白くない。

将棋は私の先手で、私は矢倉を志向した。郷田真隆九段の新春対談を読んで、矢倉を指してみたくなったのだ。

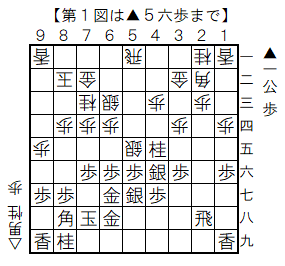

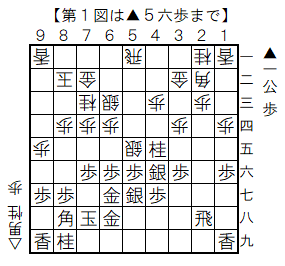

五段氏も矢倉模様だったが、やがて中飛車に変化した。そこから私は手探りの状態になり、第1図は私が▲5六歩と打った局面。

ここで△4六銀▲同歩△4四歩なら、▲4三銀の強手で指せると思った。

ところが五段氏はしばらく考えて△4四銀。さすがに同じ筋を読んでいたか。

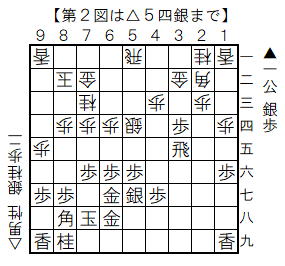

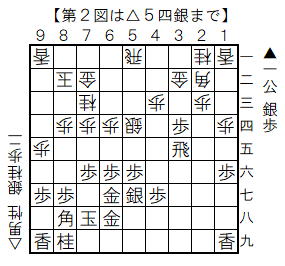

そこで私も我慢すればよかったが、社団戦でもないので、▲3五歩△同歩▲3四歩と動く。しかしこれが、歩を渡しただけの指しすぎ。以下△5四銀~△4五銀右と桂を取られ、形勢を損ねた。

そして第2図で私は▲3三銀と強攻したが、△3三同桂▲同歩成△同金▲2五桂△2四金▲3二飛成△3一銀▲2一竜△3二銀打で決定的に悪くなった。この筋を決行するなら、▲3五飛は▲3九飛の位置でやるべきだった。

以下はボロ負け。感想戦では、第1図からの動きをダメ出しされた。

「あそこは我慢しなけりゃならなかった」

と五段氏。それは分っていたのだが、我慢できなかった。ただ、私も同じ読みではあったので、私も満更ではないと思った。

1局目の敗戦でうなだれていたらOsa氏が来て、「さっきあんたの名前が呼ばれてたよ」と言った。私とOsa氏との対局がついたのに私が気が付かなかったから、Osa氏はほかの人と対局が付いたらしい。

受付に謝りに行くと、湯川博士幹事に、昼のおにぎりを買ってくるよう、頼まれた。

「多い少ないの多いに、慶応の……多慶屋っていうんだけど、そこが安いらしい」

と湯川氏。

「ああそこなら知ってますよ。私の御用達です。ただ、いまあそこはいま建て替え中なんで、おにぎりの品数があるかどうか」

ともあれ、山野氏と出かけた。

多慶屋に着いたが、やはりおにぎりは売っていなかった。その代わり、併設するサミットに売っていた。だが、品数が少なく、値段も安くない。それで、「まいばすけっと」をあたることにした。この周辺にあるかどうか分からないが、山野氏に調べてもらう。すると、多慶屋から7~8分のところにあることが分かった。私が2ヶ月で辞めた会社に近くなるが、やむを得ない。

まいばすけっとには、いっぱいおにぎりがあった。値段も税別99円で、ありがたい。そこで周りの迷惑顧みず、60ヶ近くをバスケットに入れた。

ただし会計のときに時間がかかった。このとき、袋詰めの手伝いを山野氏が買って出たのがヒットで、ずいぶん時間が短縮された。凡庸の私では考えつかなかったところである。

私たちが戻ってしばらく経つと、本日指導対局の女流棋士が到着した。早速指導対局に入る。加藤結李愛女流初段は分かるのだが、もうひとりは誰だろう。堀彩乃女流初段のはずだが、容姿が違う。

壁際には本日の賞品が陳列されている。この自由対局で勝星の多い順から、色紙や棋書がもらえるのだ。これらのすべてはアカシヤ書店・星野氏の提供によるもので、毎回頭が下がる。

改めてここまでの来場者は、湯川恵子さん、岡松三三さん、美馬氏、A氏、山本氏、阿部氏など。ほかに見慣れぬ若者もいる。そのほか、例年は関西からもう少し常連がいたが、今年は出が悪い。べつに日本将棋連盟に愚痴をこぼすわけではないが、御徒町だと、棋士との出会いがない。ただ対局をこなすだけじゃあ、よほどのペンクラブ愛がないと、来場はしないだろう。

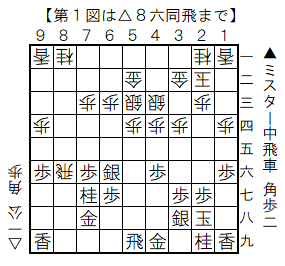

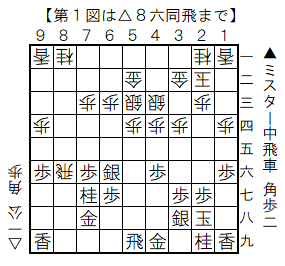

私の2局目は、ミスター中飛車氏と。私の後手で、中飛車氏は、もちろん中飛車。

中飛車氏は手損を覚悟で角を換え、いつもの形に構える。善悪はともかく、中飛車氏の構想通りに指させてしまったのは面白くなかった。

第1図は▲7七桂に△8六歩▲同歩△同飛と走った局面。ここで▲7五銀に△7六飛と欲張ったのが、覚悟の上とはいえ、やはり疑問手だった。

中飛車氏は▲7五銀を横目に、▲8九飛。これが好手でしびれた。以下△7五飛▲8一飛成は後手負けそうなので△8六歩と我慢したが、▲6六銀と落ち着かれてますますマズくなった。

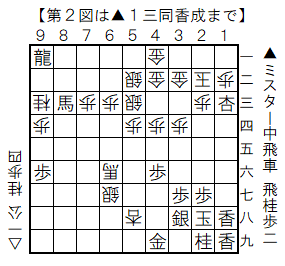

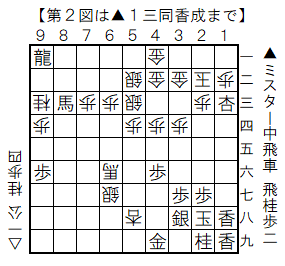

以下も私の苦戦が続いたが、徐々に盛り返していたようで、ちょっと希望が出てきた。

だが、第2図での応接を間違えた。

(つづく)

SNSを見ると、開演は10時10分からだが、時間に余裕のある人は準備をお願いします、の告知があった。

私もそのつもりだったのだが、朝起きてからぐずぐずしてしまい、結局遅れてしまった。

最寄り駅のJR東日本ATMで我が旧ANAカードからSuicaの残金を下ろそうとしたが、カードが機能しない。新規カードが来てからうっかり使ってしまったので、このカードは自動的に不使用となったのだろう。

だが、旧ANAカードに残っていたSuicaの残金はどうなるのだろう。

いずれにしても、御徒町である。

将棋センターへは、10時10分に入った。結局、何も手伝いできず。私のヤル気など、そのくらいのものである。

会場にはもう少し人がいるかと思ったが、少ない。会費を払うと、対局がついた。相手は五段の人で、早速駒を並べる。このくらいの棋力になると、駒の並べ方もしっかりするものだが、この人は手あたり次第にパッパッパッと並べていく。私もそれにつられてしまったが、どうも面白くない。

将棋は私の先手で、私は矢倉を志向した。郷田真隆九段の新春対談を読んで、矢倉を指してみたくなったのだ。

五段氏も矢倉模様だったが、やがて中飛車に変化した。そこから私は手探りの状態になり、第1図は私が▲5六歩と打った局面。

ここで△4六銀▲同歩△4四歩なら、▲4三銀の強手で指せると思った。

ところが五段氏はしばらく考えて△4四銀。さすがに同じ筋を読んでいたか。

そこで私も我慢すればよかったが、社団戦でもないので、▲3五歩△同歩▲3四歩と動く。しかしこれが、歩を渡しただけの指しすぎ。以下△5四銀~△4五銀右と桂を取られ、形勢を損ねた。

そして第2図で私は▲3三銀と強攻したが、△3三同桂▲同歩成△同金▲2五桂△2四金▲3二飛成△3一銀▲2一竜△3二銀打で決定的に悪くなった。この筋を決行するなら、▲3五飛は▲3九飛の位置でやるべきだった。

以下はボロ負け。感想戦では、第1図からの動きをダメ出しされた。

「あそこは我慢しなけりゃならなかった」

と五段氏。それは分っていたのだが、我慢できなかった。ただ、私も同じ読みではあったので、私も満更ではないと思った。

1局目の敗戦でうなだれていたらOsa氏が来て、「さっきあんたの名前が呼ばれてたよ」と言った。私とOsa氏との対局がついたのに私が気が付かなかったから、Osa氏はほかの人と対局が付いたらしい。

受付に謝りに行くと、湯川博士幹事に、昼のおにぎりを買ってくるよう、頼まれた。

「多い少ないの多いに、慶応の……多慶屋っていうんだけど、そこが安いらしい」

と湯川氏。

「ああそこなら知ってますよ。私の御用達です。ただ、いまあそこはいま建て替え中なんで、おにぎりの品数があるかどうか」

ともあれ、山野氏と出かけた。

多慶屋に着いたが、やはりおにぎりは売っていなかった。その代わり、併設するサミットに売っていた。だが、品数が少なく、値段も安くない。それで、「まいばすけっと」をあたることにした。この周辺にあるかどうか分からないが、山野氏に調べてもらう。すると、多慶屋から7~8分のところにあることが分かった。私が2ヶ月で辞めた会社に近くなるが、やむを得ない。

まいばすけっとには、いっぱいおにぎりがあった。値段も税別99円で、ありがたい。そこで周りの迷惑顧みず、60ヶ近くをバスケットに入れた。

ただし会計のときに時間がかかった。このとき、袋詰めの手伝いを山野氏が買って出たのがヒットで、ずいぶん時間が短縮された。凡庸の私では考えつかなかったところである。

私たちが戻ってしばらく経つと、本日指導対局の女流棋士が到着した。早速指導対局に入る。加藤結李愛女流初段は分かるのだが、もうひとりは誰だろう。堀彩乃女流初段のはずだが、容姿が違う。

壁際には本日の賞品が陳列されている。この自由対局で勝星の多い順から、色紙や棋書がもらえるのだ。これらのすべてはアカシヤ書店・星野氏の提供によるもので、毎回頭が下がる。

改めてここまでの来場者は、湯川恵子さん、岡松三三さん、美馬氏、A氏、山本氏、阿部氏など。ほかに見慣れぬ若者もいる。そのほか、例年は関西からもう少し常連がいたが、今年は出が悪い。べつに日本将棋連盟に愚痴をこぼすわけではないが、御徒町だと、棋士との出会いがない。ただ対局をこなすだけじゃあ、よほどのペンクラブ愛がないと、来場はしないだろう。

私の2局目は、ミスター中飛車氏と。私の後手で、中飛車氏は、もちろん中飛車。

中飛車氏は手損を覚悟で角を換え、いつもの形に構える。善悪はともかく、中飛車氏の構想通りに指させてしまったのは面白くなかった。

第1図は▲7七桂に△8六歩▲同歩△同飛と走った局面。ここで▲7五銀に△7六飛と欲張ったのが、覚悟の上とはいえ、やはり疑問手だった。

中飛車氏は▲7五銀を横目に、▲8九飛。これが好手でしびれた。以下△7五飛▲8一飛成は後手負けそうなので△8六歩と我慢したが、▲6六銀と落ち着かれてますますマズくなった。

以下も私の苦戦が続いたが、徐々に盛り返していたようで、ちょっと希望が出てきた。

だが、第2図での応接を間違えた。

(つづく)