乗馬にいく。

きょうは20度まで気温上がるという予報。昨日おとといの最低気温は0度くらいだったんだよね、一日のなかで寒暖の差が激しい。

きのう五分咲きくらいだった桜。きょうにはぜんぶ開いちゃうんぢゃないかな。

私が乗る馬場の周囲には、みごとな桜並木があるんだけど、桜の花を見ながら乗るのは今日明日までだろう。(水曜に雨降るっていうんで、それで散っちゃうのでは。)

私の乗る馬は、ホセカレーラス。

美浦に来る前のホセカレーラスを知っている人と今日は一緒、いい馬だ、いい動きをする、って言うんだけど、私は乗りやすいとも思わないし(←コラコラ不遜な)、肩が出てないと、こないだ指摘されたばっかり。(←根にもってる?)

んー、まあ、きょうはとにかく早めに起こした駈歩をしようと思う、とくに右手前に注意してやりたいと思った。

馬場に行って、常歩で5分くらい歩く。最初はうけたら手綱伸ばしてってやってたんだけど、こんどかなり内向けることを意識して、小さい輪乗りでグイグイやってたら、ホセカレーラスが止まっちゃった。

ちょっとグリグリしすぎて怒った? かと言って、ここでやめると負けなので、すこし配慮しつつ、続ける。

んで、軽速歩、手綱伸ばして歩かせる。近くでガンガン音の出る工事をやってるんで、手綱伸ばしたまんまだと、ちょっと不安。

しばらくやったら、短く持って、詰めたり伸ばしたり、また輪乗りでやる。

踏み込ませること目指して、もっとやってたいんだけど、ほかの人が準備運動おわってるんで、こちらも駈歩へ。

輪乗りで駈歩、しばらくしたら、起こすことを意識して、できた気がしたらクビ伸ばしてやる。何度か繰り返し、左右やる。特に気になることも無し。

んぢゃ、広いほうへ行って、駈歩で横木(一本だけ)通過。

グルッと回るとこで強く出してって、横木へ向かうときは、起こしてく。通過してしばらくしたら、一度伸ばしてやってポンポン、もう一度持ったら推進して、また繰り返し。

横木またぎに行くとき、ホントに「起こすぞぉ、起きて行こぉ。もうちょいバランス後ろぉ、待ってぇ待ってぇ」とかしゃべりながら行く。自分に言ってる部分もあるんだけど、ホセカレーラスはちゃんと聞いてるみたい。

そしたら障害。速歩でクロス飛んだら、駈歩で横木三本通過。

速歩で回転してくときに内側から推進、障害向いたらうけとくだけ、クロス飛んだあとはハーフシート、飛ぶことよりもそのあと馬の上で正しい位置にいることのほうが目的。

最後の横木をクロスにして、やがて垂直、オクサーへと変えてく。

なるべく起こすようにして入ってく、最初のクロスの前でいちど握る、飛ぶ瞬間手をラクにしてやって、そのあとは馬の上に乗ってく、最後飛んだあとは前に出しながら速歩に落とす、って真っ直ぐ行かないで曲がっちゃったけど。

最後に、コンビネーション飛んだあと、駈歩で回転して、もうひとつの垂直を飛ぶのを2回やって終わり。

今日のホセカレーラスは、おとなしく飛んだなあ。ただ右手前の駈歩で、高さ80センチくらいになんないと、目に見えるような問題は発生しないのかもしれない。

障害終わったあと、すこしだけアブミあげ速歩。輪乗りしてるんだけど、やっぱ右手前のとき、ちょっとスムーズぢゃない。

得意ぢゃない手前って、歩きのリズムも一定ぢゃない気がする。苦しいからなのか、ときどき急いだりする感じがある。

馬を内に向けたら、なるべく内の手綱はブランとさせちゃって、外の手綱でまわるようにする。でも、やっぱ少しヘンだよ、左右同じ長さに持ってやってんのに、左手前では外で回れるのに、右手前のときは外の左の手綱がゆるむ、やっぱ馬のアタマすこし左向いてる。

そのあと、四騎で森林馬道へ。

もうすぐ乗馬苑が移転しちゃって、ここへ来られなくなるとしたら、ちょっとつまらない。

(新乗馬苑から道路わたってくれば、来られないこともないが。)

20分ちょっとでひとまわりしてきたら、準備万端、下乗りの終わったアールディスタンスが待っていた。

アールディスタンスは、二年前に3歳の身空で乗馬にもらったんだけど、まだ5歳。ふだんの素振りは、見るからに子どもっぽい。こないだも馬房からクビ出しては、扉をパタンパタンして遊んでた。「つまんないことしてケガすんなよ」って言ってやっても、聞いちゃいねえって感じ。

とても私のようなヘタが乗るまではまだまだと思ってたんだけど。担当の先生に1月くらいだったか「秋になったら、乗って障害飛んでもらえるくらいになりますよ」って言われてたんで、こないだ「秋に乗せてくれるって言ったから、私は三月の転勤をしないで残りましたよ」と言ったら、マジでこんど乗せてくれるということになって、本日登場。

ヤだなー、興味本位で無謀なこと言ったばかりに、パツンとハネられて落とされたりしたら、とビクビクものだったのだが、さすがに最初からは乗せてくれないで、準備運動しておとなしく言うこときく状態になったとこで、手綱をわたされる。

乗ったら、速歩でハミうけをさぐり、ちゃんとコンタクトとれて動いてきたとこで駈歩。

プランプランにすると危ないというので、しっかりハミをくっつけてく。

すこし強めに引っ張ってもいいから、ゆずったらかえしてやる。回転のときも同じように、開いてうまく向いたらかえす。

んぢゃ、いよいよ障害。けっこう高い(70センチくらい)んだけど、もっと高いの練習したあとだっていうんで、しょうがない。

最初速歩で、そのあと駈歩で。どっちも同じ、回転のとこで強く推進して、障害向いたら、しっかりシートする。横木またいでたときと同じ、決して仕掛けたりしないで、待って、飛ぶ。

何回かやったけど、逃げたり止まったりせず、きれいに飛んだ。障害に向かったとき、うけたまま座ってくれば、馬はリズムを守ったまま進み、突っ込んだりしないで、障害の近くまで来て高く踏み切る。

止まってもいいから、近くまで来て飛ぶことというんで、踏切あわせるとかできるわけでもないし、馬が伸びないようにだけ気をつけてたんだけど、きれいに持ち上がってきた、とてもよかった。

単発ならいいけど、跳びがでかいんで、コンビネーションに入ると難しいらしい。

でも、秋には私が乗って経路回れるようにしとくって言うんだけど、いやー、そんなお気づかいなさらないでも、いいですよ。

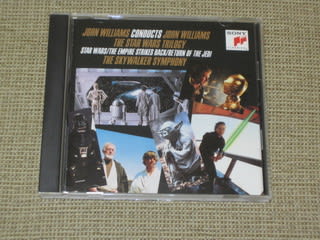

↑これは、ホセカレーラス。

↓お昼に帰るときの桜。

きょうは20度まで気温上がるという予報。昨日おとといの最低気温は0度くらいだったんだよね、一日のなかで寒暖の差が激しい。

きのう五分咲きくらいだった桜。きょうにはぜんぶ開いちゃうんぢゃないかな。

私が乗る馬場の周囲には、みごとな桜並木があるんだけど、桜の花を見ながら乗るのは今日明日までだろう。(水曜に雨降るっていうんで、それで散っちゃうのでは。)

私の乗る馬は、ホセカレーラス。

美浦に来る前のホセカレーラスを知っている人と今日は一緒、いい馬だ、いい動きをする、って言うんだけど、私は乗りやすいとも思わないし(←コラコラ不遜な)、肩が出てないと、こないだ指摘されたばっかり。(←根にもってる?)

んー、まあ、きょうはとにかく早めに起こした駈歩をしようと思う、とくに右手前に注意してやりたいと思った。

馬場に行って、常歩で5分くらい歩く。最初はうけたら手綱伸ばしてってやってたんだけど、こんどかなり内向けることを意識して、小さい輪乗りでグイグイやってたら、ホセカレーラスが止まっちゃった。

ちょっとグリグリしすぎて怒った? かと言って、ここでやめると負けなので、すこし配慮しつつ、続ける。

んで、軽速歩、手綱伸ばして歩かせる。近くでガンガン音の出る工事をやってるんで、手綱伸ばしたまんまだと、ちょっと不安。

しばらくやったら、短く持って、詰めたり伸ばしたり、また輪乗りでやる。

踏み込ませること目指して、もっとやってたいんだけど、ほかの人が準備運動おわってるんで、こちらも駈歩へ。

輪乗りで駈歩、しばらくしたら、起こすことを意識して、できた気がしたらクビ伸ばしてやる。何度か繰り返し、左右やる。特に気になることも無し。

んぢゃ、広いほうへ行って、駈歩で横木(一本だけ)通過。

グルッと回るとこで強く出してって、横木へ向かうときは、起こしてく。通過してしばらくしたら、一度伸ばしてやってポンポン、もう一度持ったら推進して、また繰り返し。

横木またぎに行くとき、ホントに「起こすぞぉ、起きて行こぉ。もうちょいバランス後ろぉ、待ってぇ待ってぇ」とかしゃべりながら行く。自分に言ってる部分もあるんだけど、ホセカレーラスはちゃんと聞いてるみたい。

そしたら障害。速歩でクロス飛んだら、駈歩で横木三本通過。

速歩で回転してくときに内側から推進、障害向いたらうけとくだけ、クロス飛んだあとはハーフシート、飛ぶことよりもそのあと馬の上で正しい位置にいることのほうが目的。

最後の横木をクロスにして、やがて垂直、オクサーへと変えてく。

なるべく起こすようにして入ってく、最初のクロスの前でいちど握る、飛ぶ瞬間手をラクにしてやって、そのあとは馬の上に乗ってく、最後飛んだあとは前に出しながら速歩に落とす、って真っ直ぐ行かないで曲がっちゃったけど。

最後に、コンビネーション飛んだあと、駈歩で回転して、もうひとつの垂直を飛ぶのを2回やって終わり。

今日のホセカレーラスは、おとなしく飛んだなあ。ただ右手前の駈歩で、高さ80センチくらいになんないと、目に見えるような問題は発生しないのかもしれない。

障害終わったあと、すこしだけアブミあげ速歩。輪乗りしてるんだけど、やっぱ右手前のとき、ちょっとスムーズぢゃない。

得意ぢゃない手前って、歩きのリズムも一定ぢゃない気がする。苦しいからなのか、ときどき急いだりする感じがある。

馬を内に向けたら、なるべく内の手綱はブランとさせちゃって、外の手綱でまわるようにする。でも、やっぱ少しヘンだよ、左右同じ長さに持ってやってんのに、左手前では外で回れるのに、右手前のときは外の左の手綱がゆるむ、やっぱ馬のアタマすこし左向いてる。

そのあと、四騎で森林馬道へ。

もうすぐ乗馬苑が移転しちゃって、ここへ来られなくなるとしたら、ちょっとつまらない。

(新乗馬苑から道路わたってくれば、来られないこともないが。)

20分ちょっとでひとまわりしてきたら、準備万端、下乗りの終わったアールディスタンスが待っていた。

アールディスタンスは、二年前に3歳の身空で乗馬にもらったんだけど、まだ5歳。ふだんの素振りは、見るからに子どもっぽい。こないだも馬房からクビ出しては、扉をパタンパタンして遊んでた。「つまんないことしてケガすんなよ」って言ってやっても、聞いちゃいねえって感じ。

とても私のようなヘタが乗るまではまだまだと思ってたんだけど。担当の先生に1月くらいだったか「秋になったら、乗って障害飛んでもらえるくらいになりますよ」って言われてたんで、こないだ「秋に乗せてくれるって言ったから、私は三月の転勤をしないで残りましたよ」と言ったら、マジでこんど乗せてくれるということになって、本日登場。

ヤだなー、興味本位で無謀なこと言ったばかりに、パツンとハネられて落とされたりしたら、とビクビクものだったのだが、さすがに最初からは乗せてくれないで、準備運動しておとなしく言うこときく状態になったとこで、手綱をわたされる。

乗ったら、速歩でハミうけをさぐり、ちゃんとコンタクトとれて動いてきたとこで駈歩。

プランプランにすると危ないというので、しっかりハミをくっつけてく。

すこし強めに引っ張ってもいいから、ゆずったらかえしてやる。回転のときも同じように、開いてうまく向いたらかえす。

んぢゃ、いよいよ障害。けっこう高い(70センチくらい)んだけど、もっと高いの練習したあとだっていうんで、しょうがない。

最初速歩で、そのあと駈歩で。どっちも同じ、回転のとこで強く推進して、障害向いたら、しっかりシートする。横木またいでたときと同じ、決して仕掛けたりしないで、待って、飛ぶ。

何回かやったけど、逃げたり止まったりせず、きれいに飛んだ。障害に向かったとき、うけたまま座ってくれば、馬はリズムを守ったまま進み、突っ込んだりしないで、障害の近くまで来て高く踏み切る。

止まってもいいから、近くまで来て飛ぶことというんで、踏切あわせるとかできるわけでもないし、馬が伸びないようにだけ気をつけてたんだけど、きれいに持ち上がってきた、とてもよかった。

単発ならいいけど、跳びがでかいんで、コンビネーションに入ると難しいらしい。

でも、秋には私が乗って経路回れるようにしとくって言うんだけど、いやー、そんなお気づかいなさらないでも、いいですよ。

↑これは、ホセカレーラス。

↓お昼に帰るときの桜。