今日は、降ったり止んだり。

秋雨シーズンらしい1日だった。

異色の本が出た。

以前に出た本の完全本という位置づけだが、完全本を出すだけの価値があるユニークな体験本と思う。

著者の土門秀明氏は、バスカーという聞きなれない職業をしていた。地下鉄構内で演奏して、いただけるお金で生計を立てていたのだ。しかもロンドンで。

ちゃんと資格をとらないとできないそうで(当時、日本人で資格を持つのは、2人)、かつ場所を確保するためには、毎月、電話による申し込みが必要。

2時間1コマ、地下鉄の主要な駅で、2~3箇所スポットが用意されているという。

公営テニスコートの電話予約をする感覚か。

駅についたら、登録し、開始。20分以上遅刻すると、残りの時間は誰がやってもいい。

水揚げは、10ポンドから、70ポンドぐらいで、以外と悪くない。

しかし、それで生活費の全てだからやはりたいへんだ。

イギリス人の文化になっているのだろう。

それよりも、人々との出会い、同僚?とのやり取り、駅員とのやり取り、寒さの中での演奏等、毎日毎日のエピソードが面白い。

ほのぼのしたり、頭に来たり、しんみりしたり。

演奏駅も馴染みのある駅が多く、イメージが湧く。

生演奏のCDがついていて、地下鉄の音や、チャリンとコインを投げ入れる音、サンキューと答える音も入っている。

アコースティックギターに聞こえるが、エレキで音を大きくしていて、いわゆるセミアコか。

ボーカルはなく、ギター1本で、メロディと伴奏を。

しんみりしたメロディアスな曲が多い(うける曲を選んだらそうなったのだろう)。

3曲のボーナストラックは、スタジオ録音。悪くはないが.....

マニアックな本だが、面白い。

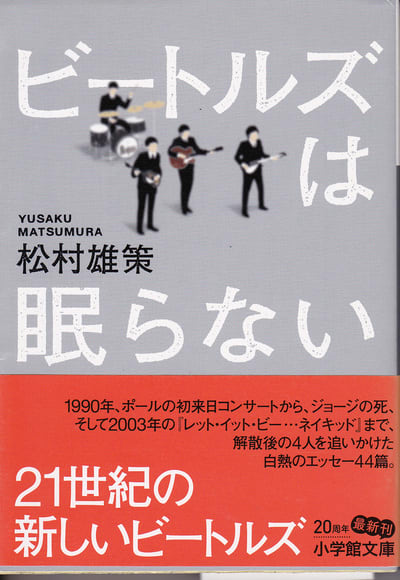

本書は、前から知っていたが、やや随筆的かなと思ってパスしていた。

松村さんの他の著作を読み、本書も読んでみようかなと思ってゲット。

1991年から2003年までの松村さんの寄稿した記事、ライナーノートなどを、時系列で整理した本になる。

やや文章があらっぽかったり、ビートルズと関係ない格闘技の話が出てきたり、近時の精度の高いビートルズ本群とは、ちょっと系統が違うが、INGで、その時の空気を運んでくれるという意味で、貴重。

特に、松村氏は、ビートルズの日本公演に行けた最若手世代に属しており、自らバンド活動を行うなど、よいインサイダー的な感覚で、書いてあるのが面白い。これは、他の人にはできないことだ。

私が、海外赴任していた間の日本の様子も細かく取り上げてあり、その時、日本にいたら行けたコンサートが多かったことが悔やまれる(悔やんでもどうしようのないのだが)。

残された3人が復活した時期の日本から見た3人の活動の記録という意味で、興味深い1冊。

とどまるところを知らないビートルズ本。

また出た。

全く予備知識なしで買ったが、ビートルズ研究の論文集に、編者の小林順氏によるインタビューをつけたような内容。

論文集の切り口が、様々で、なかなかユニーク、かつレベルの高い本と感じた。

と言っても、かなりマニアックなので、初心者向けとは言えない。

イギリスと日本の文化の類似性を説く論文があったが、やや無理あり?

一方、辛口評論で知られる浜さんが、ビートルズデビュー当時、イギリス在住であったことには、驚いた。

今から、60年近くく前の話で、かつビートルズの歌にシンパシーを覚える年代でイギリスに在住していた人は、かなり少ないはずだ。

実際コンサートに行ったことがあるのか等は不明ながら、ビートルズの歌が、ラジオやテレビから溢れ出てくる空気の中にいたこと自体が、貴重な記憶である。

インタビューは、トークショーなどで、直接話をお聞きしたことのある人とのインビューで、かなり内容は、被る。

いろんな分野で、ビートルズの研究が進み、本書のような形で、陽の目を見るのは、うれしい。

マニア向け。

岩波新書の新刊。

迷わずゲットしたが、良かった。

仏教が誕生した時の人々の価値観、仏典が成立する過程等を分析する中で、最初の仏教が何を説いたかを探ろうとする本。

教えの最初の部分は、当時の他の教え(バラモン教、ジャイナ教)と共通する部分が多いという。ただ、そこから先が異なる。

仏教の特徴をまとめると、意思の自発性(倫理思想)、再生なき生を説いたということに集約されるだろうか。

祭式を基準にして行為を判断するバラモン教、自由意思を否定するアージーヴィカ教(運命論)、行為を外からもたらされる業物質だとみなすジャイナ教(苦行)と大きく異なる。

輪廻の主体を立てないのも、自己を解脱論の核に据えるバラモン教やジャイナ教と異なるところ。

いろんな薀蓄もたくさんあり、ブラフマンからバラモンという言葉が生まれていることや、アーリヤが高貴な人といういう意味であることも初めて知った。

初期仏教が知りたい人にはお勧め。必ずしも今の日本の仏教と同じ宗教ではない。

写真群が見慣れたインドの聖地の写真であることもうれしい。

9/11から、早17年。

実際、業務でも、大きく影響を受けたし、それよりも、世の中が変わった。

その後対処療法はしているが、根本的なところは、手付かずどころか、悪化?

誰が悪い?

今日は、長年、商品開発に携わってきた方の話を、聞いた。

商品開発というと、研究所的なところをイメージしていたが、全然違った。

まさに、商品コンセプトを考える夢を追う人のチームだそうだ。

オフィスの中にいるよりも、町に出て、人の声に耳を傾ける。

B型、70%!

この会社では、主力商権を失った時、各販売ラインに属していた商品開発部隊を一つにまとめ独立させ、全社的な組織にして、成功したそうだ。

その肝は、消費者のニーズを把握し、商品化し、満足させ、商品群の柱にしていくことだ。

しかしその道のりは、まさにロングアンドワインディングロード。

研究部隊、技術部隊、調査部隊をまとめていかないと、達成はできない。

その中で、我々もよく知るヒット商品が次々と生まれたのだが、それは脂肪を燃やしてくれたり、免疫力を高めてくれたり、ピロリ菌を減らしてくれたり、プリン体を減らしてくれたりする夢のような商品だ。

パッケージなど、付随する部分も重要。

ただし、薬事法の関係で、ダイレクトに効能を謳うことはできず、商品名に現れる原料などの臨床データを出すことによって、消費者に印象を植え付けていく。

法的にギリギリ?

アカデミックマーケティングと呼ぶらしい。

すでに、いただいているものも多かったが、まだのものは、試してみたい。

少なくとも、身体に悪いことは、なさそうだ(基本的にサプリはあまり信じない方)。

だんだん、免疫力の弱い世代に突入するから(NK活性)、なおさら。

結局、商品名だけ、頭に残った?

プリン体の80%は、体内から発生するなどの薀蓄も。

実際、業務でも、大きく影響を受けたし、それよりも、世の中が変わった。

その後対処療法はしているが、根本的なところは、手付かずどころか、悪化?

誰が悪い?

今日は、長年、商品開発に携わってきた方の話を、聞いた。

商品開発というと、研究所的なところをイメージしていたが、全然違った。

まさに、商品コンセプトを考える夢を追う人のチームだそうだ。

オフィスの中にいるよりも、町に出て、人の声に耳を傾ける。

B型、70%!

この会社では、主力商権を失った時、各販売ラインに属していた商品開発部隊を一つにまとめ独立させ、全社的な組織にして、成功したそうだ。

その肝は、消費者のニーズを把握し、商品化し、満足させ、商品群の柱にしていくことだ。

しかしその道のりは、まさにロングアンドワインディングロード。

研究部隊、技術部隊、調査部隊をまとめていかないと、達成はできない。

その中で、我々もよく知るヒット商品が次々と生まれたのだが、それは脂肪を燃やしてくれたり、免疫力を高めてくれたり、ピロリ菌を減らしてくれたり、プリン体を減らしてくれたりする夢のような商品だ。

パッケージなど、付随する部分も重要。

ただし、薬事法の関係で、ダイレクトに効能を謳うことはできず、商品名に現れる原料などの臨床データを出すことによって、消費者に印象を植え付けていく。

法的にギリギリ?

アカデミックマーケティングと呼ぶらしい。

すでに、いただいているものも多かったが、まだのものは、試してみたい。

少なくとも、身体に悪いことは、なさそうだ(基本的にサプリはあまり信じない方)。

だんだん、免疫力の弱い世代に突入するから(NK活性)、なおさら。

結局、商品名だけ、頭に残った?

プリン体の80%は、体内から発生するなどの薀蓄も。