相撲が始まり、初夏の花々が咲きはじめると、どうしても、その日のうちに書かなければ意味がない、そちらの記事が優先してしまい、展覧会感想文は置いておかれてしまう。

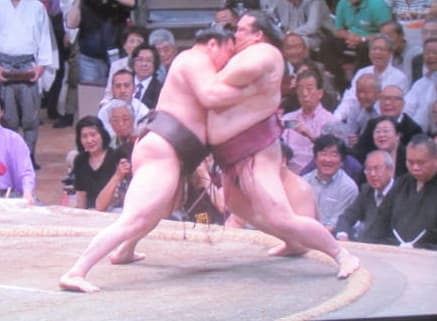

大相撲夏場所の初日の当日券狙いで両国に行ったが、満員札止めで入れなかった。そのとき、隣りの江戸東京博物館で、その日が千秋楽であった本展を観てきた。せめて、相撲の千秋楽までには、感想文をと書き始めている。

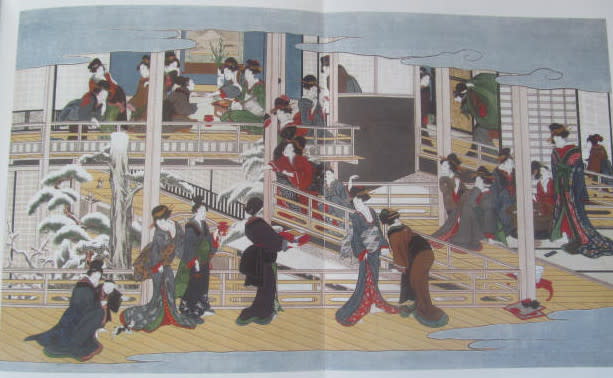

どんな展覧会かというと、江戸時代の代表的な都市、江戸と京都を、東アジアの都市景観と比較検討してみようというもの。

はじめに東海道五十三次図屏風が現れ、街道沿いに、いくつもの城下町が描かれ、その中でも江戸と京都が際立って大きな都市であることを示す。そして第1章の世界の都市に入っていく。重文の世界図・日本図屏風(6曲1双/16世紀末)はじめ、中国を中心に描かれた”輿万国全図 (3幅一揃 江戸時代)、日本を中心にした初めての地図”新訂万国全図(文化7年、1810”などが展示され、世界の中の日本をまず意識させる。

第二章の洛中への系譜へと入っていく。ここでは、御所や洛中の絵図などを見せながら、東アジアの都市との共通性を明らかにしていく。たとえば、回廊で囲まれた広場と平入りの宮殿、そして宮殿の周囲に巡らせられた条坊と呼ばれる道。馬の博物館所蔵の洛中洛外図も展示されている。

そして、第三章が、将軍の都市/霊廟と東照宮。ここでは、秀忠、家光が行った拡張工事による都市、江戸の特長を追究していく。都市の中心には堀や石垣を巡らし、御殿や天守を建て、宮殿は設けない。一方、江戸城内には家康の霊をまつる紅葉山東照宮があった。この東照宮が、中国では国家祭祀の中枢を担っていた社稷(しゃしょく)に相当するものではないかとの説明。ちなみに、社稷とは、社(土地神を祭る祭壇)と稷(穀物の神を祭る祭壇)の総称。京都にはこれがないし、日本の他の都市にもない特徴とのこと。

以上をまとめてみると、京都と江戸の都市構造ではこんな違いがあり、それらは、いずれも東アジアの系譜の中にある。

京都 江戸

宮殿 〇 ×

城壁 △ 〇

宗廟 × 〇

社稷 × 〇

いろんな展示品、楽しめましたよ。それに常設の企画展では”徳川将軍の書画”展も。これは6月8日まで。

えど博では、もうすぐ軍師官兵衛展が始まります。

これから、箱根へ遊びに行ってきます。湿性花園の初夏の花々が楽しみ。

と、ところが、行司軍配は稀勢に。なんでやねん。物言いがついている間、何度もビデオが放映される。髷ですね、と解説者。た、たしかに。先日の鶴竜の髷のときは文句言ったが、今回は、これは反則だ!鶴竜のこともあるし、反則にしなければ、公平にならない!と叫ぶ

と、ところが、行司軍配は稀勢に。なんでやねん。物言いがついている間、何度もビデオが放映される。髷ですね、と解説者。た、たしかに。先日の鶴竜の髷のときは文句言ったが、今回は、これは反則だ!鶴竜のこともあるし、反則にしなければ、公平にならない!と叫ぶ 。・・・そして審判長の説明。軍配通り、稀勢の勝ち!!

。・・・そして審判長の説明。軍配通り、稀勢の勝ち!!

段蔓の通りの酒屋さんです。

段蔓の通りの酒屋さんです。

ただ、勢の今日の対戦相手は豪栄道。負け越すわけにはいかないから、ここで勢いは止まるはず。がんばって豪太郎!

ただ、勢の今日の対戦相手は豪栄道。負け越すわけにはいかないから、ここで勢いは止まるはず。がんばって豪太郎!

でも、これでいいかもしれない。おいらが行く日の稀勢の勝率は2割に満たないから。

でも、これでいいかもしれない。おいらが行く日の稀勢の勝率は2割に満たないから。

関係なくもないカナ。昨夜は外食で帰宅したら、この歌が迎えてくれたノダ。それに今朝は雨だし。

関係なくもないカナ。昨夜は外食で帰宅したら、この歌が迎えてくれたノダ。それに今朝は雨だし。