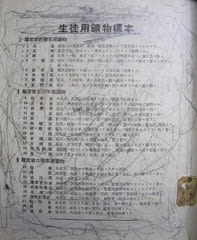

この標本は亡くなった父が子供のころから大切にしていたものです。

尋常学校の生徒のための標本のようです。

茶色になった大丸のシールに60円という字が見えます。

生きていれば82歳。

後年、金属精錬の技師になった父が子供の頃、

どんな気持ちでこの鉱物の一つ一つを見ていたのか、

今となっては知る由もありませんが…

「地球を大切に」とか「環境を守ろう」と声高に言いながら、

学校教育で「地学」は軽視されています。

地球とはどういう存在か、環境とはどういうことか

「気分」ではなく科学的にとらえるためにも、

義務教育時代に「地学」の基礎をしっかり学ぶことが大切ではないかと思うのですが。

箱の蓋の裏の落書きはたぶん標本の中ほどにある黒鉛で書いたのでしょう。

標本の解説文は例えば次のようなものです。

Ⅱ尋常第5學年用鑛物

『14 無煙炭

古代ノ植物ノ化セルモノ。色ハ漆ノ如クシ。石炭ノ最上燃料トス。』

『19 閃亞鉛鑛物

方鉛鑛ニ似タレドモ稍褐色ヲ帯ブ。亞鉛ト硫黄ヨリ成リ亞鉛ヲ製ス。』

Ⅲ尋常第6學年用鑛物

『26 玄武岩

火成岩。緻密ナル灰色ノ岩石。兵庫縣ノ玄武洞ノモノハ名高シ。』

昔の子供は難しい文を読んだんだなー。