スーパーにも置いてある地域誌「NAGI」で連載していた

芦浜の原発阻止闘争の歴史が、1冊の本になりました。

紀伊半島の三重県側(東)、熊野灘に面したところに「芦浜」はあります。

(芦浜・原発予定地だった場所)

(紀伊半島の原発候補地)

中部電力が土地を秘密裏に買収して原発を建設しようと画策を始めてから、

37年間、地域住民の命を懸けた壮絶な戦いがありました。

著者はこの闘争にかかわった一人の高校の教師です。

命の海を守った人々の姿を、歴史を追って、自らの言葉で書いています。

漁民たちが、原発は嫌だと表明したとたんに、政治、行政、企業からの、

ありとあらゆる嫌がらせや、脅しや、詐欺や、暴力が降りかかっていき、

地域が分断され、憎しみが地域に充満していく様子は、本当に恐ろしい。

何度も波状的に手を変え品を変え攻撃してくるのです。

しかし、原発で何か起こったら、めちゃくちゃになろうが、

誰が苦しもうが、誰も責任をとらないことを(福島で実証された)

漁民たちは、心の奥で知っていたのです。

1966年の最初の調査団の船に対して、

熊野灘の漁船団(370隻・逮捕者30名)による阻止行動が行われました。

その前に、漁民は建設反対の理由を確定し決議(1964年)しています。

調査を許したら阻止できないと分かっていたのでしょうか。

本質を見抜き、知恵と誇りが込められたその決意文は半世紀たっても色褪せていません。

強大な権力と金に抵抗してたたかった人々のことを次の世代へ伝え、

愚かな時代が終わることを願って書かれたこの本を、

多くの人に読んでほしいと思います。

日本各地の原発のある地域でも同じような、あるいはもっと苛烈過酷な戦いがあり、

今も続いていることをこの本から想像することができます。

また、今、沖縄の基地が、地域を分断し、

住民の意思を無視して暴力的に進められていることと重なります。

著者らは今も原発に関する学習を続け、

各地の原発の再稼働阻止の運動の支援を続けています。

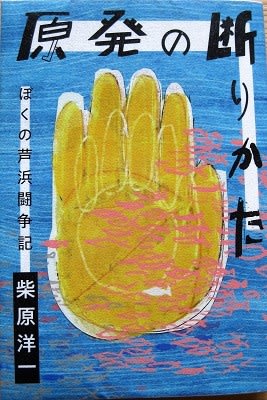

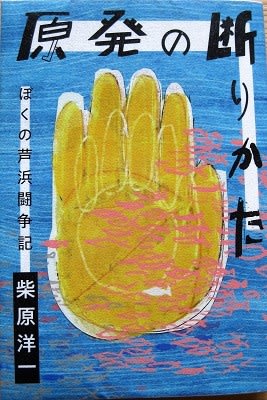

『原発の断りかた・ぼくの芦浜闘争記』

芝原洋一/著 月兎舎 2020年2月

******************************

1964年(昭和39年)2月23日、

古和浦漁協(三重県)の決意文

1、原子力発電所はいまだ実験段階ともいわれ、未解明な部分も多い。

万一を考えて辺地を選んだと思われる。

2、放射能による海の汚染、大量の冷却水による水産資源への影響が考えられる。

3、放射能による人体への影響も考えられる。また魚に蓄積されるようである。

4、廃棄物の処理は安全でなく、問題は多いようである。

5、全国的にも有名な熊野灘漁場を犠牲にしてまで建設さす必要はない。

******************************

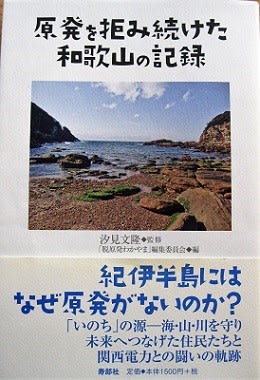

紀伊の半島の西側和歌山県にも関電の原発候補地が4ヵ所ありました。

和歌山でも原発の安全神話を見破って、粘り強い戦いを続け、

原発は建設されていません。

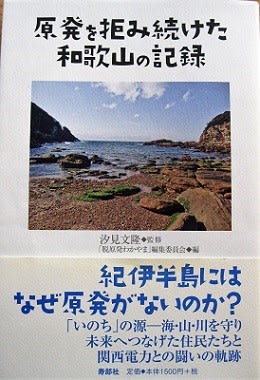

『原発を拒み続けた和歌山の記録』

「脱原発わかやま」編集委員会 汐見文隆・監修

2012年・5/寿郎社